Apocalisse, biopolitica e cura di sé – di Gianfranco Ferraro

di Gianfranco Ferraro

A proposito della pandemia, e delle conseguenze provocate dalla sua diffusione, si è parlato molte volte di “catastrofe”. Sarebbe forse più corretto parlare di un evento apocalittico. Apocalisse significa, letteralmente, “rivelazione” (dal greco apocalypsis): ha per questo a che vedere con la verità, una verità che poteva essere in qualche modo nascosta, o passare inavvertita.

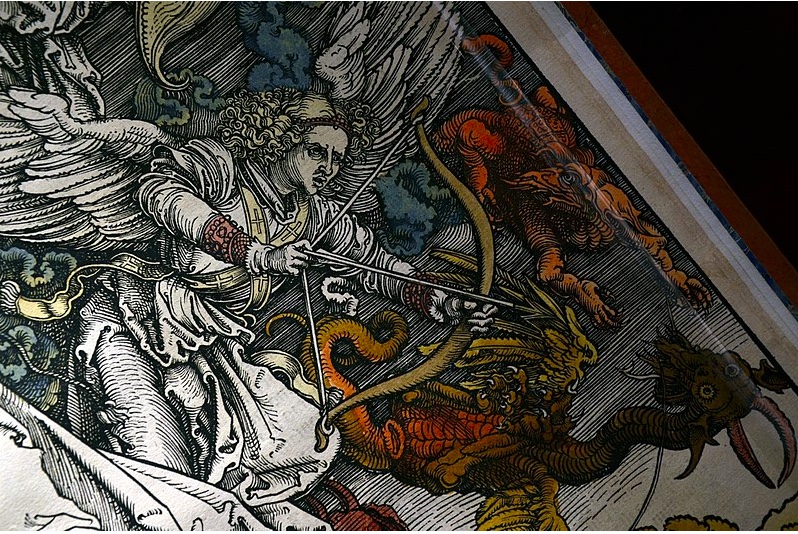

La pandemia è un evento apocalittico perché porta in superficie, prima di tutto, la fragilità degli equilibri della nostra società globalizzata, i suoi pericoli, i suoi conflitti tra differenti abitudini e forme di razionalità, le nostre stesse paure, a partire dalle quali governiamo i fenomeni, le nostre relazioni con la vita, con la natura e con gli altri umani. Ed è un evento apocalittico perché, rivelando i fondamenti – scientifici, politici, economici, spirituali, relazionali – che hanno dato forma ai nostri modi di vivere e alle nostre credenze, evidenzia allo stesso tempo inevitabilmente la loro storicità, il che contrasta con qualunque carattere assoluto che si potrebbe presumere in essi. Non è un caso che nozioni come “progresso” e “sviluppo”, che caratterizzano i nostri paradigmi di conoscenza radicati nella tradizione illuminista, sono le prime a venire messe in causa, ad essere scosse cioè da quella tempesta che spinge in avanti l’angelo apocalittico di Klee per come lo descrive Benjamin.

Intorno alla storia globale, come alle nostre singole biografie, viene come tracciata una linea di frattura. Siamo davanti ad un trauma collettivo che ciascuno vive al tempo stesso come trauma psicologico e relazionale: per quanto molti eventi del passato più recente ci avessero già avvertito del fatto che non stessimo probabilmente vivendo nel migliore dei mondi possibili, ciò che adesso ci viene letteralmente sbattuto in faccia è che quel sottile equilibrio di forze che chiamiamo “normalità”, se non è diventata del tutto impraticabile, fu e può ritornare ad essere, in qualunque momento, posto in causa. Il mondo ci appare adesso come precario, ancora più precario, così come precarie ci appaiono in modo imprevisto le nostre immagini del presente e gli occhiali con cui eravamo abituati a proiettare la nostra vita nel futuro.

Questa crisi ha tutte le caratteristiche descritte dall’antropologo italiano Ernesto De Martino nel suo studio sulle “apocalissi culturali”. Per De Martino, ogni cultura sviluppa tecniche specifiche con l’obiettivo di rendere abitabile, “operabile”, il mondo, definendo un determinato equilibrio con la natura e costruendo abitudini e rituali capaci di fare i conti con la costitutiva incertezza umana, trascendendo l’individuo e la nuda animalità della vita: un “mondo” esiste solo in quanto ci sono tecniche capaci di stabilire relazioni. Al contrario, si verifica una “fine del mondo” – un’apocalisse culturale – quando queste tecniche smettono di avere senso, non riescono più a “toccare” i fenomeni, rendendo impraticabili i punti di riferimento relativi alla nostra conoscenza del mondo. Da qui quella sensazione di angoscia caratteristica di qualunque esperienza culturale dell’apocalisse: con la perdita di questo “ethos del trascendimento” (nelle parole di De Martino), di questa capacità di relazionamento consentita da queste tecniche, l’esistenza umana rimane quasi abbandonata a se stessa. L’apocalisse culturale rivela, pertanto, l’insufficienza delle tecniche costruite da una cultura intorno alla vita, e il rischio, vissuto da tutte le culture come il loro inconscio più profondo per il quale al di là di questo mondo non sia possibile l’esperienza di alcun altro mondo abitabile.

In questo senso, l’apocalisse culturale che viviamo è caratterizzata, da una parte, dalla rivelazione della difficoltà attuale che le nostre “tecniche” ci offrono rispetto una maniera di relazionarci con il mondo, e, pertanto, di pensare un mondo nuovamente abitabile, una vita non ridotta alle sue funzioni essenziali, e, dall’altro lato, dalla rivelazione del conflitto tra le diverse razionalità che supportano queste tecniche. Un conflitto che attraversa tutte la storia della modernità e che, come spiegava il filosofo francese Michel Foucault, ha come campo di gioco il governo della popolazione nel suo complesso, così come il controllo della condotta di vita degli individui: una biopolitica.

Foucault ha sottolineato lo statuto “pratico” delle regole che definiscono i paradigmi scientifici moderni. In modo particolarmente evidente nel caso delle scienze sociali e mediche – se pensiamo come le scienze psichiatriche o la medicina si siano andate costruendo i loro protocolli attraverso la definizione progressiva dei “malati” – la loro nascita avviene proprio attraverso la nascita di istituzioni di controllo e di separazione (ospedali e manicomi). Queste scienze della popolazione sono al tempo stesso forme di governo: come tali, di fronte ad un fenomeno nuovo che non si riesce a interpretare nel contesto di quadri epistemologici precedenti, come l’apparizione di un virus sconosciuto, c’è un momento in cui l’aspetto decisorio finisce col prevalere sulla fondamentazione scientifica. Nel caso attuale, le contraddizioni e i dubbi di virologi ed epistemiologi non hanno evitato, per esempio, che i suggerimenti medici diventassero il principale strumento di governo della vita pubblica e dei comportamenti individuali. Qualcosa di molto simile è accaduto in ambito giuridico, dove la necessità di prevedere i fenomeni fuori dalla norma ha implicato l’uso di norme specifiche – “eccezionali” o “emergenziali” – che hanno sospeso le garanzie previste nella “normalità”, rivelando così anche il terreno fragile su cui queste si radicano, un terreno in ultima analisi dominato dal mero potere di decidere. Non a caso il giurista Carl Schmitt parlava della “norma eccezionale” come corrispondente, nell’episteme giuridica, di quello che, nell’ambito teologico, è il miracolo.

Questa apocalisse culturale si rivela, quindi, come una crisi epistemica, dove la presupposta neutralità scientifica assume il volto di un potere decisorio: alla fine, “si fa così”. Foucault osserva come lo Stato Moderno nasce in continuità con l’antica figura teologica e politica allo stesso tempo del “pastore”. Come lo Stato-pastore pretendeva di avere cura della sua popolazione proteggendola, come il pastore fa con le sue pecore, attraverso un controllo individualizzante, i paradigmi scientifici legati alla biopolitica – la scienza medica, giuridica, politica, ecc. – tentano quindi di fare la stessa cosa. Altre forme di razionalità o di “governo delle vite”, come il neoliberismo economico, fondato sulla premessa thatcheriana secondo cui “la società non esiste”, hanno opposto nuovi paradigmi di definizione delle condotte di vita agli antichi paradigmi biopolitici, riuscendo per qualche tempo ad egemonizzarli e a subordinarli. Quel che accade di fronte ad un fenomeno inedito è che tutti i paradigmi tornano in gioco e come macchine senza autisti – non è, direi ovviamente, necessario pensare che ci sia qualcuno dietro, un soggetto che voglia controllare o decidere – resistono al mutamento, e anche quando non sanno come affrontare il fenomeno avanzano con i propri protocolli fino a che questi non entrino eventualmente in conflitto con altri. Ogni scienza del governo, e ogni paradigma di potere, pretende a suo modo di controllare e proteggere il suo “bene”, sino a raggiungere un nuovo equilíbrio, legittimandosi come il paradigma più adatto al governo della popolazione e degli individui.

I conflitti politico-istituzionali sorti un po’ in ogni parte del mondo – emblematici in questo senso quelli del Brasile e degli Stati Uniti – e che sono stati ridotti molto superficialmente a conflitti tra “economia”, “scienza” e “Stato”, possono essere interpretati alla luce di questo conflitto tra paradigmi di governo, con le loro credenze e le loro sottomissioni “razionali”, e in realtà ancestrali e interessate, per il miglior governo possibile. In questo riposizionamento rientra anche la sfera religiosa, con le piazze vuote di San Pietro e di Fatima, immagini apocalittiche che rivelano la nuova prossimità – contraddittoria se pensiamo alle pratiche religiose tradizionali – del paradigma cattolico al paradigma “pastorale” del distanziamento sociale, definito in questa occasione dalla scienza medica. Sintomatico di questa vicinanza è anche l’intervento di Mario Draghi, gesuita di formazione, che ha richiesto un abbandono dell’ortodossia economica neoliberale dopo averla difesa per tutta la carriera, al fine di evitare una catastrofe di “dimensioni bibliche”. D’altra parte, nella disobbedienza di certi settori del cattolicesimo alle regole sanitarie imposte dal Vaticano, vediamo il tentativo di riaffermare l’indipendenza dell’antico paradigma religioso del governo pastorale, così come nel sostegno dato da settori evangelici alla gestione della pandemia di Bolsonaro o di Trump, vediamo la vicinanza di queste forme religiose all’“arte di governo” dell’individuo neoliberale, per il quale la società, alla fin fine, può anche sparire.

Sovrano sarà quindi alla fine chi avrà il potere di decisione sulle condotte di vita, potendo decidere sulle regole della nuova normalità “distanziata”. Una normalità sanitaria che soffoca e ci allontana evidentemente dalle esperienze globali di libertà biografica in cui sono cresciute per lo meno due generazioni. Tuttavia, se, come accade in qualunque apocalisse, anche in questa si rivela il conflitto politico – l’indecifrabile Polemos tra demoni irriducibilmente avversari – che, come spiegava Weber, sempre è corso sotterraneamente tra le tecniche di governo delle vite ciò che si rivela ora è però anche l’infinita possibilità umana di investire con nuove tecniche di vita quella nudità che altrimenti si richiuderebbe sulla nostra semplice animalità e sulle sue paure. Solo a condizione che questa possibilità di reinvenzione, anch’essa apocalittica, entri davvero in gioco, sarà possibile immaginare, o perfino fare esperienza, di quegli infiniti mondi possibili nei quali poter essere non ciò che ci viene semplicemente richiesto, ma ciò che avremo cura di essere, reinventandoci una forma di relazione con noi stessi che passi attraverso gli altri, senza isolarci in monadi tanto più civili quanto più astratte.