Le vicissitudini della croce: disegno divino versus redenzione della terra – di Alessandro Poggiali

[Il seguente articolo è un estratto da: Alessandro Poggiali, L’ortolano di Maria Maddalena. Una lettura non confessionale del Gesù dei Vangeli, Postfazione di don Fabio Masi, Altralinea Edizioni, Firenze, 2021.]

Si torna sempre sulla fine della vita di Gesù, al tormento atroce della crocifissione. Il re con la corona di spine e il corpo ferito che stilla sangue, l’oltraggio, lo scherno sadico inferto dal mondo, dalla forza del suo imperio e dei suoi scherani. Prima di morire un lamento in parole esce dalla sua bocca. Su queste parole gli evangelisti danno versioni contrastanti: in forma di domanda, rivolta a Dio, per essere stato abbandonato, Matteo e Marco; all’opposto, dopo il lamento per l’abbandono, in forma di affidamento a Dio, Luca; in forma di cupa e laconica espressione del compimento della sua vita, Giovanni.

Scena di maggiore disperazione e solitudine non potrebbe darsi. Soprattutto e con tutta evidenza Dio si è allontanato. La presenza del Dio dei miracoli, delle guarigioni e delle resurrezioni non c’è più. La morte è una fine ineluttabile.

La carne ferita, oltraggiata, il suo sangue, si ripresenterà in infiniti modi in tutta l’iconografia cristiana nei secoli in uno spettro ampio di registri: dai più crudi e realistici, alle sublimazioni in cuore rosso stillante sangue di tante rappresentazioni devozionali, che si offre nella mano del Risorto.

Ma quel sangue e quella sofferenza, in quanto tali, rimarranno a lungo l’epitome di tutto il cristianesimo, soprattutto cattolico, fino a significare la necessità della sofferenza in sé e del suo valore salvifico. Di ogni sofferenza, indifferenziatamente: quella per mano umana e quella naturale. Esse sono portate fin sull’orlo dell’equivalenza, come segni tutti di un’espiazione necessaria, in via di dover essere esperita in ogni vita per la sua costitutiva peccaminosità: il nostro cosiddetto originario peccato. Il sangue, le sofferenze, salvano – e siano mostrate, e grandi e cercate, come non poche volte si è invitato a fare e si è fatto. Quella visione del desiderio di martirio, purchessia, che ha attraversato tutti i venti secoli di storia della cristianità, soprattutto quella cattolica – la nietzschiana morale degli schiavi – di chi, dell’esser vittima, a qualsiasi titolo, è invitato a sentirsi confortato, solo per poter mostrare le pene, il sangue, lo strazio e i tormenti come segno di riconoscimento – le ferite alla vita, al corpo, in credito per la Salvezza.

Detto con più semplicità: c’è un esser vittima come ontologia dell’umano, come carne feribile e mortale, come fatica e pathos della vita – ma che è, appunto, anche gioia e felicità e leggerezza; e un esser vittima per la mano ingiusta dell’uomo. Entrambe chiedono pietà, la seconda chiede giustizia, ma di più, chiede quel riconoscimento che le è proprio, che non sta tanto e solo nella sofferenza, quanto nei motivi che l’hanno prodotta: la violenta opposizione del mondo a quei motivi.

Non è in gioco alcuna natura, che non sia la mortalità dei viventi e la precarietà e vulnerabilità della carne, o di qualsiasi altra sostanza senziente che sia del mondo. Di eventi di natura non c’è alcuna traccia nei Vangeli; la natura è presente come scenario, contesto delle esistenze, alcune volte segno, metafora, allegoria; piuttosto materia sovvertita, plasmata dai miracoli e dai prodigi di Gesù, addirittura l’opposto di quel che essa è per i viventi, come a mostrare che la cosa più forte al mondo, più della natura stessa è la fede nell’agàpe. Essa non è in alcun modo protagonista, se si esclude il cielo corrusco e la terra tremante intorno al crocifisso, che paiono piuttosto una cornice allegorica per l’accadimento, come a dirci che in quella morte è tutto il creato che soffre, come per la morte di ogni innocente per mano degli uomini. E del resto da chi se non dagli uomini, la vittima e il colpevole, il bene e il male vengono istituiti e si manifestano in ogni luogo e tempo?

Che la sostanza patica delle esistenze sia ciò che le possa muovere ad una più piena comprensione e ampiezza di sé medesime – però anche all’opposto cupo, annientante e rabbioso, o alla felicità e gioia; che Gesù chiami ad accogliere queste disposizioni come appartenenti alla vita è certo, ma non è pensabile che Egli inviti ad una mera sopportazione del male agito degli uomini. Tutto nella vita nasce con dolore e pena. C’è una fatica intrinseca al vivere. Ma che il male e l’ingiustizia inferti degli umani non trovino Gesù accogliente è altrettanto e più certo. Nell’orto di Getsemani prega, sudando in tremori, che la croce gli sia risparmiata.

Tutto ciò con un esito: l’oscuramento, l’infinita elusione, fino al misconoscimento e a uno spostamento a slittamento inesorabile, perfino rimozione potremmo dire, che subordina alla centralità del sangue e del corpo martirizzato il fatto che Gesù muore e soffre solo e soltanto per le sue parole ferme e intransigenti e per i suoi atti, inaccettabili e pericolosi per gli uomini che lo uccideranno. Muore della mortalità naturale degli umani, che però gli viene inferta dagli uomini. Ma non si può certo dire che accetti la croce senza temerla e senza opporvisi.

Gesù si avvia, sofferente e angosciato, a mostrare in modo inequivocabile fin sulla croce che non il sangue, o il corpo martoriato, sono fonte di Salvezza, ma le parole di amore e di giustizia e la loro ferma difesa e testimonianza fino all’ultimo. È la tensione etica del suo desiderio, il valore inequivocabile del Verbo, che lo portano alla croce. È il suo modo di offrirsi, che davvero sovvertono il mondo di ogni tempo e la sua forza.

Nell’essere martirizzati, tanto e più frequentemente, sono in gioco meno i nostri peccati, che le nostre più meritevoli e caritatevoli disposizioni e virtù: ciò che fronteggia e si oppone alla forza del mondo e a ogni suo mezzo. La difesa di ciò che in coscienza ci pare irrinunciabile perché giusto, a che sia conoscibile e riconoscibile, e abbia presenza, fino al costo della vita.

* * *

Questo mi porta ad un’ulteriore riflessione sulla croce. Sostenere che nella croce sta il compendio, il simbolo della vita di Gesù è fonte di fraintendimenti e misconoscimenti, per più di un motivo. Anche se mi rendo ben conto che si tratta del pilastro centrale della fede religiosa.

La croce è piuttosto segno di apertura su due prospettive la cui differenza non va oscurata, ma resa ben visibile. Una è la prospettiva della fede religiosa sostenuta dalle sue credenze fondanti: concepimento di Gesù per incarnazione del Dio ebraico, esistenza, passione, croce e resurrezione; l’altra riguarda la possibile messa in valore di ciò che soprattutto per i non credenti i Vangeli possono essere. Gli esiti sono tuttavia molto diversi e divaricanti e comportano considerazioni che vanno fino al cuore dell’assetto della religione cristiana.

La croce che lo vede appeso e morente è l’ingiustizia della sua condanna, l’esposizione della vita di Gesù ad un esito orribile, e soprattutto solo segno della forza sopraffattoria del mondo e della sua legalità. Ma quasi sempre, nel linguaggio dei credenti la stessa croce va a significare il peso del portare in sé la sofferenza degli uomini e l’adoprarsi per la loro giusta e miglior vita. In questa prospettiva quella parola nomina una pratica di amore e di giustizia, di elevazione dell’umano e augurio del suo compiersi che sembra improprio e ingiusto nominare con la parola croce.

Dire croce per quella parte della vita di Gesù non è pertinente perché è fuorviante. Essa è la conseguenza che si produrrà direttamente proprio dallo snodo interpretativo che terrà ferma la grandissima parte della tradizione cristiana in una visione sacrificale della vita tutta e del suo essere dominata dal male, in ogni sua versione.

Nella vita di Gesù vi furono sicuramente fatica e pena, certo anche possibile dolore per la morte come possibilità angosciosa che gli sbalugina davanti; ma la partita in cui l’uomo Gesù è impegnato è ancora aperta ed è nella vita e per la sua pienezza in amore. È per ciò che fa e dice, nel suo stesso darsi in quell’impegno desiderante, che è pensabile abbia avuto la propria remunerazione. Non casualmente dice: «…sicché chi ha seminato ne gioisce come chi miete» [Gv 4 36].

Dico questo perché è in questa visione, e solo in essa, nella vita concreta che Gesù sta vivendo, in ciò che dice e fa, e che dà forma alla sua esistenza, che stanno le prospettive di Salvezza in atto. Alla fine, la sua morte avverrà, a tutti esposta. Certo essa era possibile, come peraltro balugina spesso nelle pagine dei racconti che la precedono. Ma occorre dire che in quanto possibile essa non era una necessità. Il suo accadere è l’esito della sua possibilità – ovvero, poteva non accadere. La non necessità della morte ingiusta e violenta, insieme alla sua possibilità e al suo accadere sono ciò che ha da esser tenuto fermo, e che il non credente vede con molta chiarezza.

La sua morte diviene necessaria solo per la sua inscrizione nel disegno divino. Ma è proprio per quel disegno che perde il suo carattere di possibilità. La Salvezza per gli uomini, la sua promessa e compimento in terra, viene smentita dall’intrinseca appartenenza della morte del giusto Gesù al vincolo della prescrizione divina. La Salvezza è solo dopo la morte, in un’altra vita. Solo nel cielo della credenza religiosa si dà che l’uomo si salvi. In questo disegno e per esso il significato stesso della kènosis si perde. Ovvero essa non è che una diversa manifestazione di un’onnipotenza che si perpetua, poiché tutto risulta riassorbito in quell’onnipotenza e proprio nella forma di una traiettoria che si racconta e si mostra data e indefettibile. Fatale, possiamo ben dire.

L’amore che viene predicato tramite parola e opere può vincere e non vincere, può essere riconosciuto o meno, può animare desiderio o indifferenza, persino avversione e disprezzo, o anche essere irriso come illusione. Che quell’amore sia accolto o no appartiene ad un’umana costitutiva possibilità. In quanto vicenda umana, e per il groviglio di percorsi umani incerti che i Vangeli stessi mostrano in proposito, la morte di Gesù appartiene al medesimo regime di possibilità. Ma in essi, e in tutta la teologia successiva, la sopraffazione ingiusta e violenta del supplizio della croce avviene in quanto stabilita dal disegno divino. Esso relega di principio la Salvezza nell’alto dei cieli tramite la pre-iscrizione divina della croce come destino di Gesù. La resurrezione della credenza salva Gesù, ma in una gloria che è sua e degli uomini solo se la resurrezione non è un letteralismo favolistico o altro del genere, ma, soprattutto, se la sua morte non è stata l’evento che doveva accadere. I Vangeli finiscono col dirci, con l’obbligata morte di Gesù, che la terra è solo la dimora delle vittime innocenti.

Detto in altro modo, la sua morte è necessaria solo se il volere del Dio della metafisica che governa il mondo è ancora al centro della scena. L’insistenza del mostrare ovunque quella croce grondante sangue e strazio, poiché è la necessità di un destino inscritto in un piano metafisico, va a significare solo e soltanto la preminenza assoluta sulla terra dello strazio e del sangue.

La morte di Gesù e la sua resurrezione è la sconfitta del senso della sua esistenza di uomo e del valore che essa ha per la vita degli uomini sulla terra. E non di una sconfitta che si fa vittoria. Viene da chiedersi dove stia la vittoria se agli umani, a Gesù per loro tutti, e di più, se alla loro vita terrena in giustizia, spetta la crocifissione. La loro possibile redenzione è solo nella fantasmagoria dell’alto dei cieli. Non c’è altro che la vita dopo la morte. L’ombra nera del tragico che avvolge in agonia di morte il giusto Gesù, e con la sua, quella di ogni giusto della terra, si dissolve nella dimora celeste della fede dei credenti. Dove sta quel Dio che quella morte ha voluto.

Solo la sottrazione della figura di Gesù al disegno onto-teologico è prospettiva di Salvezza per gli uomini e per la vita sulla terra. Solo fuori da quel disegno Gesù non si destina di principio alla morte e, con essa, la terra tutta all’assoluta preminenza del male. La morte di Gesù è un evento accaduto, in quanto possibile, non obbligato. Il suo obbligo la inscrive solo nella necessità di un disegno metafisico, e per di più intriso di un pessimismo e tanto più forte, perché la destinazione alla croce resta prescritta nel disegno del Signore del cielo e della terra, e di più lo è in quanto segno ineludibile della condanna a morte della possibilità di ogni innocenza e giustizia fra gli uomini. Il valore della possibile autonomia umana è duramente azzoppata, o addirittura vanificata, dalla fatale necessità della croce. Per la religione cristiana la croce non è (come di fatto è) espressione di un esito dovuto al regime umano non onnipotente della vita dell’uomo Gesù e degli umani tutti, ma come espressione della sottomissione della Sua vita e della vita tutta al governo del Dio della metafisica.

Da questo deriverà che solo per Grazia dell’imperscrutabile volontà del Dio onnipotente si apriranno le porte del cielo. Non a caso il pessimismo verso la terra, e per plausibilissimi motivi, innerverà la riflessione teologica e la fede di moltissimo cristianesimo nei secoli. Fondamentale nella predicazione di Paolo, nel pensiero di Agostino, per giungere a deflagrare con la Riforma e poi ancora con il Giansenismo, fino alla sua presenza in molta teologia e disposizione della fede di molti credenti del nostro tempo[1].

Si dirà, in punta di credenza, che Gesù è risorto; questo prevede, il disegno divino. La sua resurrezione è ciò che fa esistere la fede, come Paolo ha detto [1Co 15 14 17] – appunto, senza resurrezione la fede sarebbe vana. Sarebbe solo la morte e il male. Tutto appare tenere nel disegno teologico, ben fermo nel telaio della sua costruzione: Dio creatore del cielo e della terra, incarnazione in Gesù, sua morte e soprattutto resurrezione. Ma fatalmente si finisce per non poter pensare altro che quel disegno conduce ad una Salvezza che sta solo nell’al di là dalla terra.

Se il Dio dell’onnipotenza è nella povertà e vulnerabilità della carne di un uomo, se è nei giorni della vita di Gesù di Nazareth, nella sua esistenza di uomo percorsa dal timore di morire, e poi a subirla, la morte; se Gesù è un uomo fra gli uomini e giustiziato innocente, questo è già il non essere più di quel Dio, e di necessità l’eclisse assoluta del suo essere Signore di un disegno cosmico. Se Dio è nella carne umana, se è divenuto lo spirito di un uomo e lo spirito possibile di ogni altro uomo, non può esservi alcun Dio che comprende in sé, nella sua Signoria assoluta, la vita e la morte dell’uomo Gesù e del suo spirito, né la vita e lo spirito di alcun essere umano sulla terra.

Quella croce ha un’enorme inesorabile e preminente densità simbolica, ma in direzione opposta a quanto ordinariamente si propone. Piuttosto essa mostra quanto la metafisica religiosa, e la resurrezione che ne risulta obbligata, paghino quel disegno con l’abbandono della terra tutta al male. È proprio il collocarsi della fede nella credenza religiosa che indebolisce il suo valore come valore per la vita umana.

La religione toglie alla Verità dei Vangeli il tratto decisivo della loro promessa. Ciò che in essa è la libertà dell’annuncio di un Dio che è spirito del corpo e volto di un uomo, sottratto al vincolo della pagana metafisica della Necessità (Ananke). Quella libertà toglie di principio la pensabilità stessa di un Dio demiurgo che governa il destino degli uomini tutti; e a maggior ragione di un Dio che designa la morte del giusto come sacrificio di tutta la terra per la città celeste. Ma questo è ancora il dio che chiede sacrifici e tanto più lo è in quanto necessita del sacrificio di un giusto. Quel sacrificio non può che diventare simbolo per ciò che la terra tutta è. Tutto nei Vangeli, e molto di più nelle letture che diverranno prevalenti ed egemoni, precipita nella croce come esito necessario della vita di Gesù e della vita degli umani.

Questa necessità erode, consuma all’infinito ogni tentativo, ogni perorazione a considerare il valore che le opere degli umani li salvino in terra. Esse saranno sempre e solo per la loro possibile Salvezza in cielo e per il cielo alla fine dei tempi. La Grazia rimane imperscrutabile decisione divina. Resta solo quella vita dopo la morte, persino invocata, cercata, che si proporrà per moltissimi credenti e nei secoli, anche nella disposizione al martirio come surplus di credito, sul modello del crocifisso, per la ricompensa futura in cielo, la sola possibile. Non una stortura assurda e perversa, piuttosto un esito stringente e coerente.

***

Quella onnipotenza divina non si smetterà mai d’invocarla, di farci affidamento. In effetti le pene del vivere sono enormi, e la morte è lì per ciascuno di noi. L’uomo Gesù muore, gli uomini muoiono, Gesù non ritorna sulla terra, e con la croce tutto della vita sembra morire.

Ma il disegno in cui essa è inscritta ha una conseguenza esiziale: dissolve la differenza decisiva della letteralità della morte che spetta a ciascuno, rispetto alla morte come deprivazione e mancanza del possibile vivere la vita, in quella promessa di un di più di vita di cui parla il Gesù di tutti i Vangeli. Non il morire che nessuno ci toglie, ma quel morire in sé della vita che è il suo perdersi nell’angustia delle disposizioni a preservare la mera sussistenza dell’essere al mondo, la morte come metafora radicale di una vita che non vive, immobilizzata nel paradosso di perseguire la cancellazione dei segni di ogni precarietà, fragilità, dubbio, ambivalenza e incertezza, e che vive nello spazio della propria autoriproduzione. Se si vuole, il mero autoreferenziale cerchio di ciò che poi si chiamerà istinto di sopravvivenza, e poco più che lo accompagni. Ma ad accompagnare questo istinto sono, più spesso, le malie della violenza e della sua forza; l’ebbrezza della piccola, piccolissima, pressoché invisibile, quotidiana sopraffazione agita da ciascuno in modi vari, e quella grande, ben visibile, in gioco nei drammatici e tragici eventi in cui le vite, che all’onnipotenza aspirano e cercano, poi la trovano nel disporre con ogni mezzo della vita altrui.

L’onnipotenza del Signore dei cieli e della terra cui si chiede la protezione per le nostre paure e fatiche del vivere, scivola di continuo nell’onnipotenza agita degli umani che inclinano a praticare le risorse inebrianti del sopraffare e dominare. A fare Il male come risorsa per vincere la morte.

Ci viene detto che l’innalzamento del supplizio della croce è segno di sacrificio e di espiazione per il nostro costitutivo essere irredimibili peccatori. Peccatori sicuramente lo siamo, se con questa parola s’intende quell’agire in cui ognuno cerca ogni mezzo possibile per tentare di cancellare ad ogni costo la nostra pecca costitutiva: ovvero la nostra mortalità e tutto ciò che da essa deriva. Il comune endemico tentativo di negare a forza e con la forza la finitezza della fragile, vulnerabile e mortale carne umana. La risorsa a cui più frequentemente ricorriamo per vincere la morte è la potenza seducente dell’agire sopraffattorio, per elevarsi sopra di essa, esserne padroni tramite pratiche di dominio, da riconoscere ed assumere fin nelle più minute manifestazioni quotidiane. Annullare la morte e con essa la nostra precarietà e debolezza, in ogni maniera. Dall’annullare ogni limite e ostacolo – autentici segni di morte – fino all’ebrezza del darla, la morte. Nel mito biblico delle origini, quando da poco la morte è entrata in scena come destino umano, subito Caino, sembrandogli che Dio gratificasse il fratello Abele di maggiore attenzione e amore, lo uccide per affermare la propria presenza in credito di riconoscimento.

Fra l’onnipotenza divina e il suo disegno che prevede che alla croce sia appeso il corpo straziato di un giusto c’è lo stesso legame di contiguità che fin dai primi libri della Bibbia ebraica tiene uniti Yahwèh e Satana in un conflitto davvero mortale. La potenza è ciò che è in gioco nel conflitto tragico e inestricabile che li tiene insieme, che li tiene in lotta per il primato, e ogni lotta per il primato appare lotta per il “puro prestigio”. Non per caso il fuoco dell’accusa che i suoi denigratori rivolgono a Gesù riguarda il suo essersi fatto potente della potenza divina; il persistente mormorio di parole degli avversari è in prevalenza centrato su quell’aspetto. Esso di seguito divamperà, davvero come un fuoco mimetico, e diverrà il motivo dominante che giustificherà la condanna a morte, che trova la sua ratifica nell’olimpica indifferenza della ragione di stato del governatore romano. Viene da pensare che è per non essere apparentato a quella potenza, che Gesù abbia amato poco i miracoli e l’entusiasmo che suscitavano e ancor meno abbia amato che lo si indicasse come figlio di Dio. Anche Satana lo era.

* * *

Se il Dio della potenza è divenuto un padre amorevole, come tale, perde ogni nominazione in maiuscolo – può solo eclissarsi. Se invece rimane la potenza che tiene ancora i fili del mondo e dispone di noi, allora è sempre il pericoloso vendicativo “amorale” Yahwèh che manda a morte un giusto per l’offesa ricevuta dagli umani[2]. Quella croce non redime nessun uomo, piuttosto li condanna tutti. Il padre che ama il figlio, davanti alle violenze delle potenze della terra che lo vogliono morto, può solo morire sulla croce insieme al figlio. Egli è nello stesso corpo del figlio – una sola carne – e muore con la sua morte. Resta solo testimonianza in spirito.

Alla fine si deve prendere atto che il seducente specchio dove risplende l’onnipotenza divina è quello stesso dove più spesso compare il riflesso dell’onnipotenza satanica della forza del mondo e di ogni nostro volto proteso alla affermazione di sé, ad ogni costo. Quell’immagine cui gli umani chiedono protezione e Salvezza è la stessa che li perde. Nel dover restare immobile baluardo di potenza, quella divina, fa crescere e dilatare l’attrazione della potenza satanica, che invita lo spirito umano ad una sorta di emulazione. Come si vede ovunque, quel Dio Signore assoluto del cielo e della terra è quello stesso che chiama a issare bandiere e stendardi di guerra, armare eserciti per le vittorie, e in ultimo a istigare gli umani a pagare il pegno della partita a dover esorcizzare e vincere l’orribile impotenza della morte con le risorse maligne dell’appropriazione e della sopraffazione e poi a protendere gli umani nella vita dopo la morte fin con l’integrità del proprio corpo, come non di rado si sente dire, alla lettera, con il simulacro del proprio feticizzato, unico bene terreno.

Certo tutto questo aiuta anche a farci capire quanto siano del mondo e degli uomini le esaltanti tristi e compassionevoli vicissitudini delle parole di quei racconti. Spirito umano in segni, simboli, metafore, allegorie che nei secoli ci raccontano di quelle nostre vicende in ogni luogo e tempo e ne ripropongano la trama; e quanto appaiono intrise dei luminosi terribili poteri e dei tremori e terrori di tutti noi che abitiamo la terra. Quanto esse ci parlino delle storie del dominio e della sottomissione che gli uomini vivono di continuo nei giorni della loro vita, nella speranza di sottrarvisi, e nella speranza che la vita sia altro che il viverla solo nella pena per l’attesa della morte e nel morire quotidiano della vita in sé stessa: l’attesa infinita di un vivere più pieno e più giusto che sia dato sulla terra.

Per ognuno è possibile cogliere che quel disperato lamento per l’abbandono da parte di Dio che esce dalla bocca di Gesù in croce non è per il morire, ma per la morte ingiusta. Esso ci dice, nella disperazione, che il Dio d’amore e di giustizia delle parole e opere di Gesù è stato vinto. Che lo abbia abbandonato vuole dire che il suo Dio, sua guida spirito e desiderio, capace di rendersi visibile nel volto degli uomini, non ha avuto forza sufficiente di fronte agli uomini che lo hanno rifiutato e persino tradito, offeso, umiliato, e alla fine ucciso – come può accadere nella vita.

L’uccisione di Gesù è l’uccisione stessa del suo Dio: Gesù e il suo Dio, la sua esistenza e testimonianza sono lì insieme – crocifissi. Restano, fortissimi, gli echi della sua parola, ma la violenza del mondo ha avuto il sopravvento. Essa ha vinto Gesù e il suo Dio, ora appesi alla croce, esposta a tutti – come in ogni giorno della terra può accadere. Che non ci sia un Dio che salvi dalla mano omicida le vite degli uomini giusti appartiene alla terra. Il solo Dio che è concepibile sta in una voce presente nella possibile e incerta libertà degli umani che fa loro rifiutare, aborrire con ogni modo e mezzo, vedendola, ogni ingiustizia; ma nondimeno voce assente, o non udibile, in quella stessa libertà che li fa capaci di praticarla, quell’ingiustizia, senza nemmeno percepirla.

* * *

Il cerchio dei primi seguaci di Gesù, e Paolo su tutti, ha fatto sì che quell’impensabile martoriato cadavere si proponesse ad animare il respiro messianico della vita eterna. Il corpo martoriato e ucciso di un giusto, che appare l’espressione più orrifica della morte che sia possibile concepire, si ribalta nell‘epitome suprema della vita che non muore. Quel cadavere diviene una sorta di falso – un’apparenza. Di più, la sua uscita di scena, nelle scansioni, nel ritmo narrativo dei racconti evangelici, avviene, anch’essa, in una temporalità assai breve. In quei racconti il tempo appare persino più breve dei tre giorni che ci vengono detti. Non si consente al tempo d’intromettersi; che si dipani il tempo lungo dei pensieri luttuosi, che compaia il tempo dello sgomento, della rassegnazione, quello delle derive meditative sulla morte, né, tanto meno, che i lamenti dolorosi per la perdita inesorabile proseguano oltre il Golgota. Da poco dopo che il corpo di Gesù è inumato non c’è più alcuna perdita. Quel corpo, dopo la sepoltura è visto, nel giubilo di chi lo annuncia, trasfigurato in luce e in procinto di ascendere glorioso verso il celeste del cielo per l’eternità. Si rimane in credito di dolore, per l’evento tragico che è accaduto.

È da pensare che forse una possibile diversa esperienza in proposito, più vicina al tempo indefinito, ma certo lungo, dell’afflizione e dello sconforto, potranno consentirla progressivamente pressoché solo le immagini nelle quali si illustreranno i Vangeli in pittura e scultura – le arti – dalla fine del primo medioevo in poi. Per loro tramite accadrà di poter stare in una stazione meditativa e dolorosa, davanti alle molteplici straordinarie rappresentazioni del dolore, dell’angoscia, potendo, alcune di quelle scene, fermare e prolungare il tempo per chi ad esse rivolgerà lo sguardo. Sostare davanti alla concreta presenza in immagine dello strazio della crocifissione e della deposizione, e ben più di quanto sia nelle possibilità incalzanti della teologia e delle parole in genere, comprese quelle dei Vangeli.

Le illustrazioni e rappresentazioni della morte di Gesù, nel loro fermare l’evento, sono capaci di fermare il tempo e tenerci nel dolore del tragico. L’immobilità iconica di specifiche immagini offre e persino obbliga alla percezione del significato tragico di ciò che è stato descritto. In quei dipinti la morte di Gesù avrà ed ha modo di essere esperita intensamente, senza esser chiamata a dissolversi nella luce abbagliante della resurrezione.

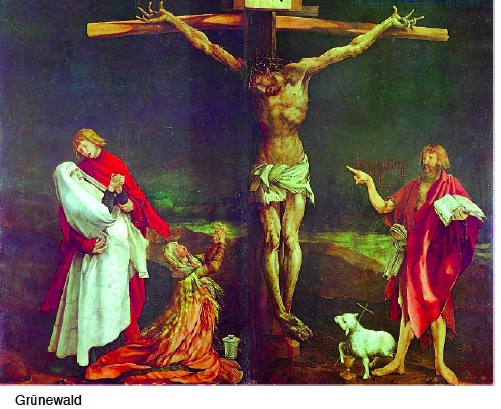

Il pensiero va soprattutto al “Cristo crocifisso” di Mathias Grünewald, al centro della pala d’altare di Isenheim, e di più, al “Cristo morto nella tomba” di Hans Holbein il Giovane. In essi il corpo è mostrato, descritto puntigliosamente in dettagli realistici. È il cadavere di un uomo straziato dagli uomini, come potrebbe esser visto sul marmo dell’obitorio.

Hans Holbein il Giovane, Il corpo di Cristo morto nella tomba (1521-22), olio e tempera su tavola, Basilea, Kunsthistorischesmuseum.

Proprio in questa chiave di testimonianza tragica, sono da porre in evidenza le pagine de L’Idiota dostoevskijano[3], dove la cruda e drammatica forza espressiva di un dipinto, ispirato alla tela di Holbein, compare una prima volta, allo sguardo del principe Myškin nella casa di Rogožin. I due, guardandolo, hanno un breve dialogo sulla fede: «Quel quadro! – esclamò il principe, colpito da un pensiero subitaneo: – Ma quel quadro a più d’uno potrebbe far perdere la fede! – Si perde anche quella, confermò in modo inaspettato Rogožin». Poi s’intrattengono sul valore venale del quadro, e Rogožin, quel valore, lo alza di parecchio, tanto da non farci capire bene a quale costo si riferisca: se sia il costo in denaro, o il costo della minaccia alla fede.

Ancora, esso compare nella terza parte del romanzo, quando lo sventurato Ippolit, in un’atmosfera percettiva sul bordo del delirio, si sofferma attonito e inquieto sullo stesso quadro che egli vede sopra una porta nella casa di Rogožin, descritta con aggettivi che la fanno sembrare la casa di un satana: brutta, oscura, tetra, tombale. Il Cristo morto vi è descritto «maciullato»: «Nel quadro il viso era orrendamente sfigurato dai colpi, enfiato, con tremendi lividi sanguinolenti e gonfi, occhi dilatati, pupille stravolte; il bianco degli occhi, vasto, scoperto, luceva di un certo riflesso vitreo, cadaverico […] presso cui non uno degli uomini che circondavano il morto era presente». Addirittura qui le parole sono ben più espressive di ogni rappresentazione artistica, compreso quella di Holbein, o a chi altri si possa pensare. In ognuna di quelle parole non c’è alcuna bellezza che salva. Distolgono totalmente da ogni consolazione che la bellezza della rappresentazione possa offrire. Inchiodano ai segni della violenza e della morte. Il dipinto e le parole che lo descrivono si tengono e si sostengono reciprocamente di fronte all’orrore per lo scempio del cadavere: «Nel quadro di Rogožin, invece, di bellezza nemmeno una traccia». La tela è la risorsa opportuna per esprimere lo stato di devastazione del corpo di Gesù dopo la deposizione.

Di seguito alla visione del dipinto emergono un interrogativo e una meditazione traversati da sgomento e da un dubbio radicale: «Ma, una cosa strana, mentre guardi quel corpo di uomo straziato, ti sorge in mente un singolare e curioso quesito: se tutti i Suoi discepoli, i Suoi futuri apostoli, le donne che Lo seguivano e che stavano presso la croce e tutti quelli che in Lui credevano e Lo adoravano, videro realmente un cadavere in quelle condizioni (e doveva certo essere in quelle precise condizioni), come mai poterono credere, contemplandolo, che quel martire sarebbe risorto?».

Quello stato terribile sembra indurre Dostoevskij a considerare che esso sia altro che il sicuro viatico per la Salvezza. Piuttosto, la dettagliata crudezza di quella tela, che parla della violenza inferta oltre che di quella subita, fa da ostacolo, impone il tempo dello smarrimento, di una meditazione disorientata, di una fine senza riparo. Quello smarrimento gli appare avere la forza di una difficoltà, che sta dentro la stessa testualità evangelica. Sembra che per suo tramite la scrittura dostevskijana proponga la vocazione più propria di quei racconti; come se la rivelasse più di quanto faccia l’approdo alla resurrezione. Per essa emerge la forma problematica, paradossale, mai pacificata e compiuta della fede cristiana. Essa appartiene alla terra e agli uomini, ed ha a che fare con ciò che gli umani sono. La speranza che continuamente è proposta allo spirito umano, lo tiene sospeso ad una possibilità che continuamente è smentita dal mondo e dalla natura. Sospeso a incertezze, dubbi, senso di perdita, compreso l’inesorabile lavorio dell’intelletto, che Dostoevskij non esita a riproporre.

Certo, a muovere la fede dei credenti in Gesù non è la ragione. Essa sembra esserle del tutto estranea e aliena. Tuttavia, quella fede deve mostrare che non può evitare di porsi di fronte e anche accogliere l’insistenza delle obiezioni, dei dubbi, degli interrogativi. Come a dirci che quell’insistenza fa parte del suo sperimentarsi nel mondo, e in esso cercare la propria verità e le direzioni della sua forma. Ci spinge a dover essere consapevoli che, al di là dei miracoli e prodigi, Gesù si è espresso in domande e argomenti, molto più di quanto siamo abituati a pensare. È possibile vedere bene quanto Egli proceda stando nella pragmatica del ragionare, dell’argomentare, e tanto, da poter pensare che il cristiano possa riconoscere il valore della sua fede nelle domande che essa suscita più che nelle risposte che essa dà. Del resto, molti sono i punti d’interrogazione anche nelle Lettere di Paolo, negli Atti degli Apostoli e poi nell’infinito dibattere successivo – per quel che conosciamo.

Il dipinto, che Dostoevskij conosceva e che aveva visto in originale, lo aveva colpito moltissimo. Ma esso riverbera nella sua memoria e scrittura in un’intensità che dilata di molto i segni dello scempio del corpo di Gesù, ben oltre la tela stessa di Holbein. Tramite la descrizione del dipinto di Rogožin la visione si sposta dalla pur sinistra bellezza holbeiniana, a proporre, con molta più forza, i segni della potenza maligna di quella natura – anche umana – «belva spietata e muta», che i miracoli di Gesù sembrava avessero vinto. Lo strazio del suo corpo consegna invece la fine della sua vita alla «forza oscura, insolente ed assurdamente eterna, a cui tutto è soggetto».

Ma, di seguito, Ippolit fa un’altra davvero stupefacente, e assai profetica affermazione sull’uccisione di Gesù. Essa gli appare dovuta a ben più che alla natura. Piuttosto immagina all’opera la forza omicida di «…un’immensa macchina di nuovissima costruzione che abbia assurdamente afferrato, maciullato e inghiottito, sorda e insensibile, un Essere sublime ed inestimabile». Gesù sembrava averla vinta la natura, e sembrava che tutta la natura esistesse solo per poter aver dato vita e far apparire sulla terra proprio Lui. Quell’immensa nuovissima macchina sorda e insensibile che lo afferra e lo inghiotte, sembra l’espressione nuova di una natura diversa. È una neo-umanità che procede agita da un determinismo macchinico distruttivo, ebete e cieco, quella che lo uccide.

Gli uomini che in Lui avevano avuto fede, se ne vanno dal Golgota, terrorizzati, nell’angoscia e nella costernazione, avendo perso speranza e messo in grave pericolo la loro fede in quell’«Essere» ridotto ora in quello stato, «pur recando ciascuno in sé un’idea formidabile, che mai più sarebbe stato possibile strappar loro».

A leggerli attentamente, i racconti del dopo la resurrezione, che peraltro sembrano proprio essere l’aggiunta tarda che si dice siano, hanno perso l’intensità e la drammaticità che fino a questo epilogo i Vangeli hanno avuto. Lo scenario cambia di molto. L’«idea formidabile» sta già facendo il suo corso. Gesù è già risorto, ma fa un ultimo passaggio nella sua terra a corroborare tutti, soprattutto gli apostoli smarriti: con l’invito alla credenza contro ogni possibile scetticismo, l’invito a divenire proseliti nel mondo, e fa anche qualche miracolo. Eppure anche in questo contesto in cui tutto sembra accomodato in finale positivo come da una proto-teologia proto-ecclesiastica che già mostra l’impronta del futuro santino, Gesù, nel punto in cui si presenta agli apostoli, torna a ridire con un tono perfino brutale di essere uomo fra gli uomini, anche chiamandoli ad una prova dirimente «Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Palpatemi e osservate: uno spirito, infatti, non ha carne e ossa come vedete che ho io» [Lc 24 39]. È di nuovo il corpo che anche dopo la resurrezione torna ad essere al centro della questione. Un pungolo irrisolto. Nonostante avesse nominato beati quelli che credono senza aver visto, in questa scena affida la prova del vedere e toccare il suo corpo martirizzato, le mani e i piedi trapassate dai chiodi e la ferita nel costato per Tommaso. Alcuni dei segni del cadavere accolti nella resurrezione, ma di più e inevitabilmente la traccia decisiva di elaborazioni teologiche già in corso e future. È il corpo martoriato della croce che risorge e ritorna sulla terra. Ma certo è che quel corpo martoriato non avrebbe potuto camminare per la strada e addirittura essere scambiato per uno qualunque. Esso mostrava ben di più e di altro che la ferita nel costato e i buchi dei chiodi…

Via via ci troviamo davanti sempre di più un corpo come traccia simbolica, un mero significante teologico, su cui – per il legittimo scandalo del nostro intelletto – va a infrangersi l’inanità di obiezioni reiterate e oziose fino a sembrarci stupide, che pure si è sempre tentati di fare e si faranno.

Lo spirito, in ogni sua espressione, fa fatica con la carne e le ossa, forse una fatica eterna. Il cristianesimo è fatto di questa fatica, ne è interamente traversato, a lungo e ancora indeciso dove si debba orientare la fede e anche a riproporre la difficoltà delle sue davvero complicate origini. Peraltro viene da notare la prossimità distante di quella fatica alla fatica che, in forme del tutto diverse, è del nostro secolarizzato tempo: l’impegno profuso nei neuro-scientifici tentativi di venire a capo alla questione del mente-psiche-spirito/corpo – sbaluginante in quell’altra idea formidabile che riesce a concepire il Cristo pienamente uomo e pienamente Dio.

Note:

[1] Questa è una questione talmente rilevante complessa e distesa nel tempo da poter esser qui solo accennata. Dico soltanto, ed è la piccola testimonianza di una mera esperienza personale (che però penso sia di molti), che non di rado mi sono imbattuto con sorpresa in disposizioni verso il mondo di ferventi credenti, espresse in commenti dove il cinico pessimismo del così è il mondo, inamovibile fino ad assecondare opportunismi non proprio virtuosi, si accompagnava alla sola speranza nella vita ultraterrena e ferma credenza nella sua realtà. Del resto quante volte atteggiamenti del genere si sono visti comparire in personaggi di spicco della scena politica italiana, e non solo, nel corso degli anni. Questa fede accompagnata da un pessimismo radicale verso gli umani, può declinarsi in due direzioni. Da una parte vi sono coloro, appunto, che non si fanno troppi scrupoli relativi alla terra dove stanno, anche con molta disinvoltura, e i loro afflati di fede sono tutti e ben vivi per la città celeste; dell’altra il pessimismo, più seriamente e rigorosamente, arriva a innervare la fede e la speranza di Salvezza e la città celeste si mantiene, ma spesso in espressioni di voce sommessa, poco assertiva, cosparsa d’incertezze e dubbi necessari.

[2] Come se Yahwèh avesse subito dagli uomini un torto morale. Sono le parole con le quali si esprime Jung (1952) nelle pagine di quella sua tormentata riflessione sul male che è in Risposta a Giobbe. Cfr. trad. it. Il Saggiatore, Milano, 1965, pp. 15 e 90.

[3] F. Dostoevskij (1869). Per la prefazione di Antonio Sereni, trad. it. L’idiota, Giulio Einaudi editore, Torino, 1981, pp. 217-218 e 403-404.