Rileggere Michelangelo. Tracce del Buonarroti nella teoria architettonica del Novecento (prima parte) – di Luca Morganti

- Tra i feticci dell’arte contemporanea: un’introduzione.

Il sistema delle mostre è ormai un meccanismo ben oliato per l’implementazione dell’economia turistica, un meccanismo che di fatto riassorbe integralmente il valore del contenuto nell’impacchettamento dell’evento, presentandosi come la vittoria trionfante del significante[1]. Un significante, occorre subito aggiungere, che si regge sulla reificazione del vecchio significato riattivato attraverso l’aura posticcia del nome di rilievo. Da questo punto di vista, quandanche ci trovassimo difronte a un’ottima mostra, tutti i tentativi di ricollegarsi alla stagione in cui i luoghi della cultura sollecitavano la messa in questione dei fondamenti di una società (è mai davvero esistita una stagione così?) è un’operazione di pura facciata. Le mostre, i dibattiti, le letture pubbliche, gli eventi culturali in generale non parlano più di noi, né tantomeno parlano a noi. Eppure non possiamo non apprezzare lo sforzo che la mostra su Michelangiolo architetto. I disegni di Casa Buonarroti, presentata nello spazio espositivo del Palazzo della SUMS a San Marino (Società Unione Mutuo Soccorso), fa nel tentativo di tenere insieme cose eterogenee e distanti[2]. Il risultato è quasi sorprendente: la trasformazione silenziosa di un evento commerciale nella presentazione di un archivio quasi per addetti ai lavori. L’accademia, si potrebbe sostenere, ha così la forma massima della sua altezza dentro al più generalista dei contenitori. Un’accademia “democratica”, suggerirebbe la retorica del mainstream attingendo al livello più basso della sua ideologia, dove la democrazia a cui si allude in questi casi è la visione massificata, e quindi mercificata, degli spettatori paganti. Accademia che, in ogni caso, mantiene tutta l’ambiguità del fascino che l’erudizione fine a sé stessa continua a esercitare su chi, non potendo fare a meno dei propri comportamenti, cede all’esercizio dei rimandi e dei collegamenti. Di fatto, al di là del valore dell’oggetto d’indagine – non importa se intrinseco o trasfigurato nell’odierna società dello spettacolo – le seguenti note si inscrivono in un’impressione che origina dal recupero formale di semplici accostamenti.

Michelangelo in particolare è uno di quegli autori che ha sperimentato, nel corso degli anni, cosa voglia dire essere un mito nella modernità[3]. Quale sia cioè il passaggio cruciale da un ordine simbolico del mito alla sua evaporazione all’interno di una proiezione immaginaria, laddove l’immaginario è ormai diventato un infinito ipertesto mediale che se da un lato cannibalizza il simbolico, dall’altro si assesta esclusivamente nella produzione del valore, ciò che appunto correttamente chiamiamo “economia finzionale”[4]. Nessuna esitazione – neppure tra coloro che hanno studiato a fondo l’argomento[5] – che sia stato il Vasari a inventare Michelangelo, o meglio a registrare il mito che già in vita aleggiava del Maestro, ma sarebbe ingiusto pensare che la narrazione dell’autore delle Vite abbia confezionato per noi la figura dell’artista che conosciamo nell’incessante reduplicazione tecnica dei santini delle sue opere. Il genio malinconico nato sotto il segno di Saturno, l’artista scostante che sperimenta il sentimento del tragico, il cantore problematico dell’anelito verso l’assoluto: sono tutte cifre riconducibili alla creazione del personaggio michelangiolesco che hanno continuato nel tempo a condizionare le pratiche artistiche fino a dissolversi nel gadget e nel souvenir.

Rileggere Michelangelo significa allora farsi carico della coltre di interpretazioni sotto la quale è sepolto l’artista, ma non per diseppellirlo, accorgendosi magari che sotto non c’è ormai più nulla, al contrario per indagare la tenuta del gesto artistico dopo la fine dell’Arte come territorio separato e la sua sussunzione dentro le regole del mercato. Ed è proprio grazie a questa crosta che l’arte del Novecento ha legittimato la citazione da Michelangelo, potendo risparmiarsi e alleggerendo anche noi da inutili premesse. Ed è allora da qui che è possibile tentare un nuovo approccio, che sia anche storico e interpretativo, della figura dell’artista fiorentino. L’elenco parziale presentato qualche anno fa da Marco Pierini in un saggio che significativamente portava l’epigrafe di Ketty La Rocca – «non il David di Michelangelo ma la sua fotografia è il David stesso» – è un termometro della consistenza del fenomeno[6]. La tassonomia è organizzabile a piacere scegliendo tra il mezzo espressivo, la tecnica, il tipo, il sistema delle arti, la cronologia, ma la cosa più interessante è appunto poter dividere tematicamente la riconquista dell’autore tra chi si cimenta con lo strato fenomenico del feticcio e chi si adopera nel recupero del modello iconico.

Con qualche semplificazione, e senza nominare per esteso la lista degli invitati, in ordine sparso la festa organizzata da Pierini, sul lato del feticcio, chiamava a raccolta: Salvatore Brancato con trasfusione di sangue umano a un blocco di marmo, performance che avviene al cospetto della foto del Mosè in Vincoli; Michelangelo Antonioni con il suo Lo sguardo di Michelangelo, dove lavorando sull’omonimia, la moltiplicazione dei ruoli e la personificazione di autore e opera si infittiscono i giochi in un’intima reduplicazione; i nudi di Robert Mapplethorpe; il Prigione morente “di” Yves Kline; la solita Marina Abramovic prima con Ulay nell’Anima Mundi del 1983 e poi nel più riuscito Stromboli Pietà del 2006; gli straordinari ritrattisti d’opera come Gianni Berengo Gardin, Helmut Newton e Gabriele Basilico; la Pietà del compianto Kim Ki-duk; il popolo dei visitatori della Galleria dell’Accademia di Firenze di Thomas Struth, che si poteva vedere di persona quando dalla sede del Micheli ci si spostava in massa verso il Ricasoli a incontrare i nostri compagni dell’accademia; il Merciful Dream, Pietas V del 2011 di Jan Fabre e la toccante The Architecture of Empaty di John Isaacs dove il panneggio che ricopre le membra di ciò che riconosciamo essere l’opera di Michelangelo in San Pietro – una metafora del sepolcro che custodisce il mistero del cristianesimo – si fa “incarnazione dell’empatia”, consegnando la compassione della pietà a un valore universale.

Sul versante del modello iconico l’elenco raccoglieva la presenza di coloro che hanno registrato realisticamente «la trasmutazione» del mito «da icona pop a feticcio kitsch»[7]: per primo ovviamente Andy Warhol nel suo David-Basquiat; Tano Festa che in Adamo e in Aurora – fa notare giustamente Pierini – non si affida agli originali ma alla loro duplicazione, che è poi la tecnica-concetto di tutta la pop art[8]; Edoardo Paolozzi con The Silken World of Michelangelo; Luigi Ghirri che si sposta in Romagna per fotografare il suo David all’Italia in miniatura di Rimini; ancora i David di Kendell Geers e Hans-Peter Feldmann; Courtney Love, cantante e vedova del grande Kurt Cobain dei Nirvana, come la Madonna in Haeven to Hell di David La Chapelle; l’installazione video One thousand youngster drawing David dello scoppiettante artista cinese Cai Guo-Qiang proiettata nelle cave di Carrara e, a dir la verità, molto altro. L’elenco infatti sarebbe molto lungo, né d’altra parte la rigida partizione in due uniche categorie è esaustiva degli approcci con i quali nel Novecento è rimasto vivo il mito di Michelangelo.

Si prenda, sempre soltanto a titolo d’esempio, Elegia di Giulio Paolini del 1969, opera puntualmente ricordata in esergo nel pezzo di Pierini. Paolini tematizza l’atto del vedere facendo un calco in gesso dell’occhio destro del David e posizionando un piccolo elemento a specchio nello scavo dell’iride appena sotto la pupilla laddove Michelangelo, traendo la soluzione dalla scultura classica, aveva posto una profondità capace di generare un’ombra dello sguardo[9]. La profondità è cioè integralmente ridotta, risucchiata nella superficie riflettente. Attraverso lo specchio la storia non cerca più gli eventi nella profondità, «ma alla superficie, nel sottile vapore incorporeo che fugge dai corpi, pellicola senza volume che li circonda, specchio che li riflette, scacchiera che li pianifica»[10]. Si tratta cioè di giocare Michelangelo contro Michelangelo stesso, sostituendo la prosaicità dello stoicismo alle vette del neoplatonismo, Crisippo al posto di Platone, «si tratta sempre di destituire le idee e di mostrare che l’incorporeo non è in altezza, bensì alla superficie, che non è la più alta causa, ma l’effetto superficiale per eccellenza, che non è Essenza, bensì evento»[11]. La storia stessa che è possibile richiamare a noi con la citazione non è quella dei grand récits, ma quella del frammento: una particella di passato scollegata dal continuum che riproduce l’immagine come sineddoche – l’occhio, o meglio lo sguardo per il tutto –; che ci consegna un’oggettivazione dell’atto del vedere – nel vedersi vedere –; che ci mostra il passato stesso come irrecuperabile perché incompleto. Di Michelangelo ci rimane un pezzo che l’artista utilizza come feticcio appunto, anche se – ed è questo il punto – non ancora banalizzato nella sua attuale mercificazione simbolica.

01, Giulio Paolini, Elegia, 1969, calco in gesso con frammento di specchio, opera realizzata in tre esemplari

- Salvare il genio, gettare l’artista.

Le cose cambiano quando ci spostiamo nell’ambito dell’architettura contemporanea, in particolare nell’apporto teorico della disciplina in cui, meglio che altrove, è possibile studiare il recupero di Michelangelo. Il rapporto problematico con la storia, alla quale si preferisce la realtà tecnologica dell’industria, fa della fase eroica dell’architettura moderna intorno agli anni Venti un luogo nel quale i richiami al passato sono motivi di imbarazzo più che colte citazioni. Quando però inevitabilmente riaffiora la storia, più spesso nelle letture critiche che nella teoria dei progettisti, allora la concinnitas albertiana, la firmitas del Brunelleschi, il professionismo del Bramante, le innovazioni tipologiche di Francesco di Giorgio Martini, soprattutto la sintesi geometrica del Palladio, sono i riferimenti ai quali si guarda senza malcelata vergogna. L’architettura di Michelangelo non c’è o, se c’è, è fortemente episodica. La sua limitata presenza, inoltre, pare assestarsi sull’omaggio e il tributo dovuto al grande personaggio piuttosto che alla sua poetica: è la riconoscenza coatta, verrebbe da pensare, a un padre putativo i cui tratti fisiognomici ormai non ci somigliano più.

*È così di fatto che Le Corbusier inciampa nella figura del Buonarroti dedicando una pagina di Vers une architecture del ’23 a uno schema geometrico della facciata del Palazzo Senatorio e un capitolo dello stesso libro intitolato seraficamente «Michelangelo»[12]. Il rapporto di tre triangoli rettangoli simili definisce il perimetro dell’edificio capitolino – il primo individua la lunghezza, il secondo l’altezza, il terzo l’ordine superiore del prospetto sopra il basamento e contemporaneamente la metà esatta della facciata – ma è troppo poco per giustificare la presenza della citazione dell’artista. Michelangelo non è il primo, né sarà l’ultimo, a utilizzare schematizzazioni geometriche per costruire i prospetti principali delle proprie architetture. Che la scelta cada poi su questo edificio è oltremodo significativa dell’approccio tentato: il Palazzo è la quinta teatrale di sfondo della restrizione prospettica di un sistema urbano isolato dal resto della città che utilizza la geometria per alterare la percezione spaziale. Se «l’architettura non permette di dissolvere la forma, né di esprimersi con laceranti silenzi», la tensione figurativa è allora la risposta architettonica dell’ultimo Michelangelo all’informe del Giudizio il cui urlo verrà presto smorzato dal silenzio delle ultime Pietà[13] – non esattamente l’esempio migliore da portare quale vessillo del rigore e della pulizia formale del geometrismo insito nell’architettura di ascendenza classica. Non è un caso che l’analisi sia compiuta attraverso una rappresentazione fotografica dell’edificio che invece Le Corbusier aveva visto di persona nel suo secondo viaggio in Italia[14]. Una cartolina probabilmente, come il titolo del trafiletto che compare nel libro citato suggerisce: «Tracciato su una fotocopia del Campidoglio»[15]. E se di una cartolina davvero qui si sta parlando, si potrebbe scommettere sul fatto che, trattandosi di un monumento italiano fotografato nei primi anni del Novecento, fosse una delle tante immagini raccolte dalla ditta dei Fratelli Alinari fondata a Firenze nel 1852. È, allora, all’immagine dei tre fratelli che Le Corbusier inconsciamente si rivolge nelle sue interpretazioni e non direttamente a Michelangelo. Con la loro impresa gli Alinari, nella seconda metà dell’Ottocento, trasformarono la fotografia in un prodotto industriale e per questo impersonale, cioè oggettivo, attraverso il sapiente uso della prospettiva[16]. Una prospettiva che, nel caso in esame, addolcisce la marcata tettonicità della facciata del Palazzo Senatorio sfumando i chiaroscuri dei due elementi angolari prominenti rispetto alla piazza. Nelle perfette immagini degli Alinari la ricomposizione dei rapporti geometrici e della compattezza dei volumi rappresenta la ricerca stessa dei fotografi di cui la società fiorentina si servì come collaboratori in giro per l’Italia per consegnarci, a Unità avvenuta, una cultura comune nella quale riconoscersi[17].

La ricezione di Vers une architecture fu inizialmente contratta quando non addirittura integralmente riassunta nell’estetica della macchina. Ma in Le Corbusier l’universo macchinista non si fonde integralmente con le angosce dell’avanguardia, ha invece la necessità di confrontarsi con gli objects à réaction poétique che nascono nella recherche patiente della sintesi architettonica[18]. Il recto verso dell’ingegneria produttivista delle prime pagine è allora la «Pura creazione dello spirito», dal titolo del capitolo dedicato al Partenone, che cerca la bellezza nell’«emozione plastica» e nell’espace indicible[19]. L’architettura è una tensione, una promessa attesa, l’approdo di un cammino che nel suo “verso” (verso una architettura, appunto) attraversa le leggi del funzionalismo ingegneristico e di queste intende servirsi anche quando si volge all’indietro (alla storia). In questo nuovo contesto il saggio ritrova Michelangelo proprio nel segno della creazione. «Innalzando la pittura al di là della rappresentazione, attraverso la creazione di elementi nuovi, esclusivamente plastici, così plastici da introdurvi un’architettura sensibile, Michelangelo è per noi un insegnamento opportuno», scriveranno puntualmente Charles-Édouard Jeanneret, non ancora Le Corbusier, e il pittore Amédée Ozenfant sotto lo pseudonimo di De Fayet sulle pagine de «L’Esprit Nouveau» che confluiranno in parte nel testo del ‘23[20]. L’uomo, l’artista, la plasticità della sua opera sono il reale oggetto attenzionato, insomma la classica figura tramandataci dalla tradizione che tutti conoscono, senza nessuna critica o paura di apparire obsoleti. Soltanto perché il capitolo è intitolato all’architettura, chiosa del resto Le Corbusier sul finale delle pagine dedicate a Michelangelo, «era consentito parlare della passione di un uomo», dovessimo scorgere Michelangelo nelle opere di Corbu dei primi anni Venti, avremmo infatti bisogno di un potenziamento della vista[21].

Quando nel 1941 – sia detto en passant con una certa superficialità – apparirà Spazio Tempo e Architettura, Sigfried Giedion, meno prudente di Nikolaus Pevsner che nel suo sguardo retrospettivo partirà da William Morris, attraverserà Michelangelo limitandosi a riconoscere nell’artista cinquecentesco «uno di quei geni rarissimi che gettano un ponte tra un epoca artistica ed un’altra», ricalcando, qui come altrove, posizioni lecorbuseiane[22]. Se noi moderni non capiamo Michelangelo, afferma Giedion, è perché egli fu un «mediatore di stili»», capace di mischiare tra «gotico e barocco» e, in quanto tale, in anticipo sui tempi[23]. In realtà, dando seguito alle interpretazioni del suo maestro Heinrich Wölfflin – compatibili in questo con quelle di Jacob Burckhardt, il cui debito è dichiarato nella introduzione al testo in esame, ma anche alle posizioni che furono di Alois Riegl e August Schmarsow per le quali Michelangelo è una figura di transizione difficilmente inquadrabile nella sua epoca – Giedion sembra quasi avvisarci che neppure lui, probabilmente, lo capisce fino in fondo. Space, Time and Architecture. The Growth of a New Tradition è un libro molto più complesso di quello che in genere i critici sono disposti a credere, per certi versi è una genealogia sui generis fortemente interessata a veicolare un punto di vista specifico, che va letta più come un testo critico che di storia[24]. Non c’è dubbio che il volume sia stato alla base della formazione di molte generazioni di architetti che intendevano schierarsi dalla parte del moderno nella lotta ingaggiata, fin dall’inizio del secolo, contro gli spiriti tradizionalisti. In questa ricostruzione Michelangelo è ancora una volta l’artista solitario difficilmente accostabile all’esperienza del moderno, a differenza del Borromini giocato in tensione con il cubismo scultoreo di Picasso, con il monumento alla Terza Internazionale di Vladimir Tatlin e infine con l’urbanistica inglese della fine del Settecento, o di Giuseppe Valadier, il progettista di Piazza del Popolo a Roma, messo in rapporto con la scomposizione quadridimensionale tipica di De Stijl e in particolare di Theo Van Doesburg[25].

02 Proporzioni del Palazzo Senatorio del Campidoglio, Roma,

da: Le Corbusier, Verso una architettura, Longanesi & C., Milano 1973, p. 60

- Non tutto è perduto.

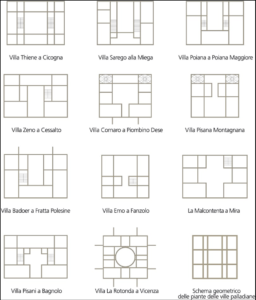

Con il berlinese Rudolf Wittkower sembra, a prima vista, di permanere sulla linea tracciata dagli autori presentati fino qui, ma è una sensazione effimera e oltremodo erronea sulla quale è interessante però soffermarsi. Libro cardine di iscrizione nella moderna storiografia architettonica i Principî architettonici nell’età dell’umanesimo[26], testo pubblicato in inglese nel 1949 dal Warburg Institute dopo l’allontanamento dello storico tedesco dalla Germania all’avvento del nazismo, lascia un altro vuoto sulla presenza di Michelangelo nella cultura di stretta osservanza modernista. Alina Payne, autorevole interprete dell’opera di Wittkower, non usa mezzi termini chiarendo che ciò che risulta dalla lettura del libro

è un’architettura rinascimentale “alla moderna”, o piuttosto alla Sigfried Giedion: bianca, piana, astratta, matematica, razionale, spaziale, che si sviluppa su piante concepite secondo schemi reticolari, dove le strutture interne ed esterne trovano perfetta corrispondenza. Agli occhi di Wittkower l’interesse per la geometria permea tutti gli aspetti dell’estetica architettonica del Rinascimento: Alberti, Bramante, Leonardo e Palladio convergono senza eccezioni in una definizione matematica della bellezza che si manifesta come “logica intrinseca della pianta”, “precisione ed economia geometrica”, “evidenza dello scheletro strutturale”, “devozione alla pura geometria”. Così Wittkower mette a fuoco il momento sintattico dell’architettura, l’importanza dei rapporti posizionali che legano tra loro gli elementi della pianta. Il risultato, secondo lui, è un’architettura pura, semplice e nitida, composta di forme elementari. Sembra che sia Le Corbusier a parlare, o quanto meno Nikolaus Pevsner[27].

Soprattutto, nella carrellata di riferimenti, manca ancora Michelangelo, mai citato nel testo di Wittkower se non appena quattro volte di passaggio. Ma la “soppressione”, si diceva, ha in realtà un carattere molto più complesso di quello che potrebbe apparire a un semplice sguardo, lo stesso storico nella premessa scriverà giustamente che «è sempre cattiva politica ricordare ciò che un libro non contiene»[28]. La genesi della mancanza va prima di tutto attribuita a un fattore contingente e pratico: Wittkower riunisce tre articoli su Alberti e Palladio che erano stati pubblicati nei primi anni Quaranta a cui aggiunge successivamente il primo capitolo. Non per questo però siamo di fronte a una accolita indistinta di studi episodici. È ancora Payne a spiegare come fu Margot Wittkower, moglie e soprattutto stretta collaboratrice fino a rappresentare di fatto una co-autrice dei lavori del marito almeno a partire dagli anni Cinquanta, a riferire della concezione unitaria degli scritti sotto la volontà di un unico testo[29]. «Per evitare ogni fraintendimento – scriverà Wittkower sempre nella stessa premessa, dispensandoci da altri giri di parole – desidero sottolineare che non si fa qui la storia dell’architettura rinascimentale, né si trattano monograficamente Leon Battista Alberti e Palladio. Le opere di questi due architetti vengono qui considerate solo in quanto sono di vitale interesse per il mio tema essenziale, che è la chiarificazione dei principî architettonici seguiti durante il Rinascimento»[30].

Nei quattro saggi del volume Wittkower spunta la sua indagine sull’umanesimo attraverso tre principî fondamentali: il simbolismo architettonico, cui dedica il capitolo sulla chiesa a pianta centrale; il problema della tradizione, tradotto da un lato nell’origine della forma come armonia tra le parti fondata su leggi matematico “pitagoriche” (geometrico-platoniche) e dall’altro nello sviluppo di particolari tipologie sullo sfondo dell’esempio albertiano; infine le proporzioni armoniche rintracciate nell’opera di Palladio. Decade ogni interesse per l’ornamento a favore della dimensione dei rapporti assoluti, esprimibili come entità astratte e depurati da ogni “superfetazione”: se è ai principî che ora il critico deve volgere lo sguardo, questi non potranno che rimandare a un’architettura senza “significato”, slegata cioè da ogni formalismo o citazionismo classicista, ma assolutamente autonoma dentro la propria struttura. Il classico è tutto interno alla composizione dei rapporti che la scienza moderna si incarica di trasmutare in specifica forma simbolica, «materializzazioni visibili di simboli matematici intelligibili»[31].

Il saggio di Wittkower esclude quindi ogni coinvolgimento del Buonarroti fin dalle premesse, vano sarebbe di conseguenza aspettarsi una sua presenza. Ma, come spesso accade, il successo del volume ha imposto la lettura wittkoweriana come imprescindibile per gli studi sull’architettura del rinascimento italiano con echi che si estendono fino all’attuale storiografia, basti pensare alle pagine sul Palladio presenti nella Storia dell’architettura del Rinascimento[32] di Leonardo Benevolo, contribuendo parallelamente all’oblio delle condizioni di partenza delle analisi del suo autore. «La conseguenza – afferma perentoria Payne – è stata l’eliminazione del Buonarroti dall’immaginario degli architetti che con tanto entusiasmo leggevano il libro»[33], commettendo così un errore non di interpretazione ma di valutazione – tra i tanti che commettono gli architetti questo in fondo è il più perdonabile –, cioè non di concetto bensì filologico. Wittkower infatti non è uno studioso legato a doppio filo al solo rinascimento italiano come altri suoi illustri colleghi, la sua indagine è ben più ampia e si concentra parallelamente sulla “transizione” manierista e soprattutto sul barocco italiano[34]. Wittkower appartiene alla generazione formatasi in Germania con Wölfflin, con cui studia a Monaco, e Adolph Goldschmidt, di cui è allievo all’università di Berlino. Nella sua permanenza romana di studio, nei primi anni Venti, collabora alla compilazione della bibliografia michelangiolesca per la Biblioteca Hertziana e lavora parallelamente su Lorenzo Bernini. I suoi maestri avevano già compiuto il passaggio cruciale a una rielaborazione della storia dell’arte fuori dalla dimensione della battaglia che si apre, nella filologia tedesca di fine Ottocento, tra Zivilisation e Kultur sotto l’egida dell’Humanismus, aprendosi a nuovi orizzonti[35].

Per Massimo Cacciari, che sulla scorta di Eugenio Garin oppone all’impotenza dell’Humanismus l’«Umanesimo tragico» more filosofico, la reazione con la quale, da August Böckh a Ulrich von Wilamowitz, si squadernano le armi per attizzare il mondo della Kultur contro il martello battente del rivolgimento imposto dalla tecnica moderna, è l’ultimo tentativo di realizzare «una forma di vita opposta al Nervenleben metropolitano, all’individualismo e relativismo della Zivilisation, e capace di attualizzare plasticamente, nel contemporaneo, il senso della paideia classica»[36]. Impossibile, continua Cacciari, «comprendere il clima anche politico della Germania guglielmina prescindendo dalla missione educativa generale» che la reazione alla Zivilisation «intendeva rappresentare»[37]. La crisi che si apre con l’infrangersi di una contemporaneità distruttiva dei vecchi valori neppure può essere sfiorata se l’analisi non si fa carico del carattere tragico del presente, così come della realtà dell’Umanesimo che, in attesa di essere fagocitata dai gelidi mostri leviatanici, non trova pace. Impotenti risulteranno quindi gli spiriti dell’Humanismus poiché intenti a combattere una battaglia di retroguardia, in fondo conservatrice, che intravvede cioè nel mito classico «il solo mezzo per conservare la nostra civiltà»[38]. Un ideale accolto dal pensiero antidemocratico del periodo che morirà sconfitto da parallele «mitologie gotiche» che confluiranno deformate nel nazismo.

Il Wittkower dei Principî non riuscirà a compiere fino in fondo il percorso fuori da questa paideia. Con Ernst Cassirer passerà attraverso il simbolismo matematico sviluppato da Nicolò Cusano ponendo le basi per un’uscita soltanto a venire di una futura scienza moderna, ma la soluzione all’empasse si presentava già su altre rive e rinnovati interessi, attingendo, appunto, alla riabilitazione post neoclassica degli stili della “decadenza” compiuta dai suoi maestri (in testa Wölfflin) [39]. Spiega Payne, attraverso un’immagine fortemente suggestiva, che quando a Berlino sul finire dell’Ottocento gli storici dell’arte tedeschi assistettero al passaggio dell’altare di Pergamo sulle rive della Sprea, dovettero incassare «un duro colpo ai pregiudizi scientifici»[40] delle tendenze dell’arte, comprendendo che il Barocco, lungi dall’essere un moto estemporaneo dell’animo, trovava un degno referente nell’arte ellenistica. Fu l’inizio di un nuovo approccio alla sensualità scultorea dell’architettura del XVII secolo, negletta da Joachim Winckelmann e Karl Friedrich Schinkel e sulla quale Burckardt dovette addirittura ritrattare le sue convinzioni espresse nel Cicerone[41]. Tuttavia il passo ulteriore compiuto da Wittkower è quello di indicare una soglia critica temporale intermedia incarnata proprio dalla figura di Michelangelo. Il Michelangelo maturo e il suo anticlassicismo sono posti dallo storico al vertice della piramide manierista in due saggi dei primi anni Trenta, ancora legati a un certo positivismo, per così dire non ancora warburghiani, ma fondamentali per la conoscenza dell’artista fiorentino quali La Biblioteca Laurenziana di Michelangelo, un monumentale testo di più di cento pagine, e Michelangelo e la cupola di San Pietro, sistemazione di un canovaccio di una conferenza[42].

Che artista emerge dalla lettura di questi come di molti altri lavori compiuti dallo storico tedesco sulla figura del Buonarroti? Chi è, insomma, il Michelangelo architetto di Wittkower? È l’artista che inventa una forma nuova di fare architettura a partire dalla sofferta tensione tra le aspirazioni individuali e le contingenze imposte dalla realtà nella quale interviene, prime fra tutte le insistenti, e a volte stravaganti, richieste di una committenza alla quale si deve obbedire. Ma anche colui che nell’elaborazione della propria originalità non può ancora giungere a stravolgere pienamente l’ordine imposto dai codici del suo tempo. Il progetto e la realizzazione della Biblioteca Laurenziana sono a riguardo lapalissiani. Wittkower compie uno studio filologico certosino sullo sviluppo delle varie fasi progettuali scoprendo nuovi motivi e sistemando vecchie distorsioni. Ma intanto è lo stesso tema dell’edificio a essere particolare, un’opera civile cioè – «profana» la chiama lo storico – e insieme pubblica che doveva risarcire gli strappi medicei con la popolazione fiorentina. Il problema da risolvere non è per nulla semplice, sul piano progettuale occorreva riconquistare il dislivello tra la sala di lettura posta sopra la canonica e il suo accesso dagli ambienti all’altezza della loggia del chiostro del complesso di San Lorenzo. Il ricetto o vestibolo si trovava quindi ad un livello inferiore rispetto alla sala che doveva servire. Per Wittkower la prima soluzione individuata da Michelangelo fu quella di creare una continuità tra i due ambienti segnata da un’unica copertura e dalla parete di facciata. Il ricetto diventa il vero tema progettuale e insieme luogo di sperimentazione del linguaggio michelangiolesco. La creatività è continuamente sollecitata dai desiderata di Papa Clemente VII che vanno dalla monumentalità della scala, che deve occupare l’intero spazio del vestibolo, all’illuminazione di questo stesso spazio, che obbliga alla sopraelevazione del corpo rispetto al blocco longitudinale. Le invenzioni michelangiolesche giocano ripetutamente con gli elementi architettonici consegnandoci la tripartizione dell’ordine dell’involucro parietale interno dove l’accoppiamento delle colonne alveolate segna l’impaginato bianco della parete a inquadrare le finestre cieche[43], dove le mensole che “reggono” il sistema strutturale vanificano visivamente le spinte verticali, dove appare chiaro che l’antico è ormai solo un modello astratto conficcato nella mente dell’artista il quale può ora variamente interpretarlo, dove, infine, proprio perché interne al soggetto le idee non hanno più bisogno alcuno di imitare la struttura matematico-razionale dell’universo. «La Laurenziana – conclude Wittkower chiosando il Vasari – si pone all’inizio di un modo totalmente nuovo di intendere l’architettura. Le idee qui formulate ed elaborate oltrepassarono di gran lunga quanto gli altri architetti avevano mai osato immaginare»[44].

03 Piante schematizzate di undici ville palladiane,

da: Rudolf Wittkower, Principi architettonici dell’età dell’Umanesimo, Einaudi, Torino 1994, p.73

- Da invisibile a trasparente, o della potenza diagrammatica.

Sudditanza psicologica nei confronti del mito? Di Michelangelo, come si conviene, si può al limite non parlare ma non parlarne “male”. Inoltre sappiamo ormai che Michelangelo è un autore di Wittkower. Nell’economia di una carriera di studi l’elezione di un artista diventa qualcosa di più di un feticcio con il quale giocare. Anzi, l’abbiamo visto, l’opera michelangiolesca incarna magnificamente l’ambiguità manierista insita nel «dualismo di funzioni» che non appartiene più al rigore del Rinascimento né ancora si perde nel dinamismo barocco[45]. Nel recupero della storia in seno al modernismo la posizione di Wittkower tende allora a rompere una prima inibizione, una rottura che di lì a poco sarà anche consegnata alle giovani generazioni. Ma ormai siamo già in un momento in cui è in atto la revisione complessiva degli assunti cardine del Moderno in architettura. Nell’anno scolastico 1945/1946 Rudolf Wittkower ha un solo allievo al Warburg Institut di Londra, è l’architetto e storico inglese Colin Rowe. Le carriere dei due avevano trovato, soltanto due anni prima, un terreno d’incontro proprio a partire da Michelangelo. Lo racconta Robert Maxwell a Francesco Benelli riferendo che fu Rowe a chiamare Wittkower nel semestre autunnale del 1943 alla Student’s Society della Liverpool School of Architecture e che in quell’occasione, assente purtroppo Rowe perché richiamato alle armi, lo storico berlinese tenne una conferenza dal titolo «Michelangelo as an Architect»[46]. Benelli che legge la conferenza nel dattilo scritto conservato alla Columbia University di New York, rende noto che la lezione analizza tre temi fondamentali: la prima parte è una premessa “necessaria” che individua, nei principî classici vitruviani, le regole invarianti e immutabili del fare architettonico dell’umanesimo italiano; un secondo punto si sofferma sulla capacità di alcuni artisti di attingere alla propria creatività come formula per rivendicare un’indipendenza dai canoni prefissati; la terza parte intende dimostrare «how Michelangelo turned the classical heritage into his own idom»[47]. Dovrebbe ormai risultare chiaro a quale filone di studi si rivolge la premessa alle analisi della poetica michelangiolesca, siamo in presenza di un canovaccio che, subendo vari aggiustamenti in diverse presentazioni, confluirà nel libro sui Principî del ’49. Eppure è proprio in questa premessa che vi sono contenute, ancora una volta, le indicazioni più interessanti di cui lo stesso Rowe farà tesoro nei suoi lavori. Proprio a partire dall’analisi formale svincolata da una diretta funzione rappresentativa Rowe condividerà con il maestro l’idea che, spostando di poco l’asse interpretativo, farà compiere alla storiografia un significativo passo di non ritorno: la modernità artistica dei primi anni del Novecento, e segnatamente quella architettonica, va letta scavando nella sua “tradizione” – e proprio a partire da Wittkower e Rowe il moderno in architettura ne possiede una[48] – e non più ideologicamente nella sua rottura avanguardistica[49]. Un piccolo spostamento che guadagna una posizione centrale attraverso appunto un dispositivo formale, una “macchina astratta” la chiama Gilles Deleuze: il diagramma[50].

Il diagramma, che Charles S. Peirce colloca in una zona intermedia tra l’indice e l’icona, è un particolare dispositivo segnico che dell’oggetto denotato riesce fedelmente a riprodurre i rapporti tra le parti e la struttura interna senza la necessità alcuna di rassomigliarli. Segno iconico che, appunto, in alcuni casi non si cura di divenire contemporaneamente indicale. Portando a sintesi attraverso una riduzione “interessata” la struttura stessa di ciò che intende rappresentare, il diagramma pone un ordine nella molteplicità determinando una forma particolare di relazione tra le cose implicate nel processo e, fuori di esse, favorendo l’implementazione del metodo comparativo[51]. È attraverso un’indagine diagrammatica che il Wittkower dei Principî legge l’opera del Palladio; che in questa analisi ritrova i caratteri universali, razionali e logicamente intelligibili dell’età dell’Umanesimo; e che, infine, riposiziona «la lettura dell’architettura rinascimentale da una visione meramente estetica a un’analisi più radicalmente eidetica»[52]. Analogo procedimento adotterà Rowe ne La matematica della villa ideale nel suo celebre close reading comparativo tra la Malcontenta dell’architetto padovano e la Maison a Garches di Le Corbusier[53]. In Rowe, però, l’insofferenza per la storia documentaria trova nel diagramma la possibilità di riconquistare una tradizione nobile dell’architettura moderna attraverso un confronto serrato con epoche distanti, non più alla ricerca di grandi narrazioni, scettica anzi rispetto a possibili forme ideali, ma al contrario decisa nella ricerca della frattura dell’«intima coerenza», e cioè nel far emergere «quel presunto universale malaise» che permea ogni forma di manierismo[54].

Compiendo un avanzamento rispetto all’ancora deboli licenze dall’osservanza modernista del suo mentore al Warburg Institut, Rowe ritrova allora Michelangelo sul versante che si rivolge all’analitica della forma: prima nella messa a critica dello spazio centralizzato della Cappella Sforza in Santa Maria Maggiore a Roma, poi imbrigliato nel fitto diagramma della facciata del San Lorenzo a Firenze. Proviamo quindi a seguire il non semplice ragionamento del critico inglese nel suo svolgimento, concentrandoci infine sul progetto fiorentino. In entrambi i casi appena avanzati, che corrispondono a due diversi saggi degli anni Cinquanta – il primo dedicato al rapporto tra il Manierismo e l’architettura moderna, il secondo al concetto di trasparenza –, l’«universale malessere» è anticipato da una premessa programmatica che trae spunto da un “errore” di Giedion[55]. In Spazio Tempo e Architettura ci si imbatte infatti in un parallelo tra l’edificio del Bauhaus costruito da Walter Gropius a Dessau e l’Arlésienne di Pablo Picasso. Giedion mostra il relato delle due opere in un’identica «concezione dello spazio-tempo» che, in particolare, l’edificio della scuola fa registrare nell’effetto traslucido delle vetrate del blocco dei laboratori[56]. Nel primo dei due saggi sulla Trasparenza scritto da Rowe insieme a Robert Slutzky, i due autori sono determinati a mostrare come l’analisi di Giedion sia vittima di una concezione dello spazio che non gli permette di oltrepassare la pura evidenza, la semplice constatazione dei fatti che solo si mostrano, la pura-visibilità wölffliana[57]. Prendere “alla lettera” la trasparenza, dicono al di là di ogni semplicistico giudizio di valore, significa di fatto ridurla a un aspetto meramente tecnico, considerarla cioè in virtù delle sole proprietà fisiche della materia. Di ben altra forza è invece capace la poetica cubista e una selezionata architettura moderna che non riassume pedissequamente gli imperativi delle strutture di vetro a acciaio della Glaskultur, come ancora nel Bauhaus di Dessau[58]. Rowe è interessato a sovvertire l’ordinario incedere dell’analisi storiografiche mostrando un’inedita relazione tra classico e moderno, ma se “letterale” è l’indagine sulla trasparenza, allora non potranno che riaffiorare preoccupazioni ideologiche sotto le “parole insegna” dei caratteri dell’epoca, quali: simultaneità, compenetrazione, spazio-tempo, trasparenza. Termini evasivi, usati come sinonimi, che fraintendono l’«espressioni di lucida complessità alle quali possono riferirsi»[59]. Appoggiandosi a Language of Vision di Gyorgy Kepes e a Vision in Motion di Laszlo Moholy-Nagy[60], Rowe e Slutzky ribaltano il risultato con il moderno più ideologico scovando un’altra trasparenza possibile, fatta di altrettante caratteristiche che afferiscono al Cubismo analitico – frontalità, soppressione della profondità, contrazione dello spazio, stratificazione[61] – e che chiamano infine “trasparenza fenomenica”. In questa diversa accezione «trasparenza significa – captando direttamente da Kepes – percezione simultanea di diverse situazioni spaziali», qualcosa la cui qualità è «intrinseca alla sua organizzazione»[62]. Ad una trasparenza concreta, reale e fisica, ne sostituiscono una concettuale, virtuale, astratta, una trasparenza però che contemporaneamente non è già più trasparente, cessando «di essere ciò che è perfettamente chiaro per diventare, invece, ciò che è chiaramente ambiguo»[63].

04 Pablo Picasso, L’Arlésienne, 1911-1912. Olio su tela (71,3X54 cm), collezione privata

05 Walter Gropius, Edificio della scuola del Bauhaus di Dessau, Germania, 1925-1926.

Particolare della facciata vetrata del blocco dei laboratori

NOTE:

[1] Sulla «business art» delle mostre si veda M. Scotini, Artecrazia. Macchine espositive e governo dei pubblici, DeriveApprodi, Roma 2021, e M. Baravalle, L’autunno caldo del curatore. Arte, neoliberalismo, pandemia, Marsilio, Venezia 2021. Si veda anche T. Montanari e V. Trione, Contro le mostre, Einaudi, Torino 2017.

[2] A. Cecchi (a cura di), Michelangelo architetto. I disegni di Casa Buonarroti, Catalogo della mostra Palazzo SUMS, Repubblica di San Marino 22 dicembre 2022 – 14 maggio 2023, con uno scritto di Leo Marino Morganti, Gangemi Editore, Roma 2022.

[3] E. Ferretti, M. Pierini, P. Ruschi (a cura di), Michelangelo e il Novecento, Silvana Editoriale, Milano 2014. Catalogo della mostra a cura della Fondazione Casa Buonarroti di Firenze e della Galleria civica di Modena, dal quale si è attinto ripetutamente in questo testo.

[4] Si veda, tra i molti contributi, F. Carmagnola, Il consumo delle immagini. Estetica e beni simbolici nella fiction economy, Bruno Mondadori, Milano 2006, e Id., Il mito profanato. Dall’epifania del divino alla favola mediatica, Meltemi, Milano 2017.

[5] Tra tutti P. Barocchi, Michelangelo tra le due redazioni delle vite vasariane (1550-1568), Edizioni Milella, Lecce 1968.

[6] M. Pierini, Modello, icona, feticcio. Presenza di Michelangelo nell’arte contemporanea, in E. Ferretti, M. Pierini, P. Ruschi (a cura di), Michelangelo e il Novecento, cit., pp. 69-77.

[7] Idem, p. 74.

[8] A. Boatto, Pop Art, Laterza, Roma-Bari 1998.

[9] Rudolf Wittkower fa una lunga disertazione sulla tecnica michelangiolesca dell’utilizzo dello scalpello dentato (gradina), ma guardando il David spiega come sia evidente l’utilizzo del trapano, visibile soprattutto nei capelli e nelle pupille. Si veda R. Wittkower, La scultura raccontata da Rudolf Wittkower. Dall’antichità al Novecento, Einaudi, Torino 1985, pp. 120-126.

[10] G. Deleuze, Logica del senso, Feltrinelli, Milano 2005, p. 17. Pensando anche ai numerosi lavori in cui Paolini utilizza proprio la scacchiera.

[11] Idem, p. 118.

[12] Le Corbusier, Verso una architettura, a cura di P. Cerri e P. Nicolin, Longanesi & C., Milano 1973, p. 60 e pp. 132-139.

[13] È la bella interpretazione di Manfredo Tafuri in L’architettura dell’umanesimo, Laterza, Roma-Bari 1972 (dalla voce “Rinascimento” del Dizionario di Architettura e Urbanistica diretto da Paolo Portoghesi per l’Istituto Ed. Romano), pp. 143-149 e poi l’intero decimo capitolo L’esaurimento del manierismo: Roma nella seconda metà del ‘500, pp. 199-207.

[14] Per la formazione, i primi viaggi e il rapporto particolare con l’Italia la bibliografia è molto vasta, si tengano almeno presenti: H. Allen Brooks (a cura di), Le Corbusier. 1887-1965, Electa, Milano 1993; P. V. Turner, La formazione di Le Corbusier. Idealismo e Movimento moderno, Jaca Book, Milano 2001; Le Corbusier/Ch.-E. Jeanneret, Les voyages d’Allemagne Carnets / Voyage d’Orient Carnets, Electa e Fondation L.C., Milano 2002; G. Gresleri (a cura di), Le Corbusier. Viaggio in Oriente, Marsilio, Venezia 1984; L’Italia di Le Corbusier, a cura di M. Talamona, Electa, Milano 2012, catalogo della mostra tenuta al MAXXI, Roma 12 ottobre 2012 – 17 febbraio 2013.

[15] Le Corbusier, Verso una architettura, cit. p. 59. Quando negli anni Cinquanta Le Corbusier tornerà sull’argomento, utilizzerà ancora delle cartoline, si veda: Le Corbusier, Il Modulor – Modulor 2. Saggio su una misura armonica su scala umana universalmente applicabile all’architettura e alla meccanica, Gabriele Mazzotta Editore, Milano 1974.

[16] F. Farinelli, L’invenzione della terra, Sellerio, Palermo 2007, pp. 95-96.

[17] Idem, p. 97.

[18] Si veda M. Tafuri e F. Dal Co, Architettura Contemporanea, Electa, Milano 1976, p. 116.

[19] Le Corbusier, Verso una architettura, cit., pp. 161-183. Per questi temi si veda J. J. Lahuerta, Le Corbusier, Electa, Milano 2011, p. 12-14.

[20] De Fayet, La Sixtine de Michel-Ange, in «L’Esprit Nouveau», n.14, p. 1610 e sgg., citato in R. Gabetti e C. Olmo, Le Corbusier e «L’Esprit Nouveau», Einaudi, Torino 1988, p. 172.

[21] Le Corbusier, Verso una architettura, cit., p. 139. Per il rapporto tra Michelangelo e Le Corbusier si veda R. Bertucci, L’insegnamento di Michelangelo nella formazione di Le Corbusier, in L’Italia di Le Corbusier, cit., pp. 98-111.

[22] S. Giedion, Spazio, tempo ed architettura. Lo sviluppo di una nuova tradizione, Hoepli Editore, Milano 1975, p. 63. N. Pevsner, I pionieri dell’architettura moderna. Architettura, pittura design: la storia del movimento da William Morris a Walter Gropius, Garzanti, Milano 1999.

[23] S. Giedion, Spazio, tempo ed architettura, cit., p. 67.

[24] Lo stesso Manfredo Tafuri, che ebbe parole definitive sulla “critica operativa” e che si spese in un’analisi dettagliata delle «deformazioni storiche» proprio di Space Time and Architecture, scrive nell’introduzione a Teorie e storia dell’architettura (1968) che sarebbe comunque un errore giudicare le posizioni critiche di un Giedion superficialmente, senza cioè sottolineare contemporaneamente il fatto che questo e altri testi simili hanno saputo scavalcare, nel dopoguerra, «i limiti degli strumenti di pensiero del loro tempo, assumendo, dalle poetiche dell’arte moderna, una capacità di leggere i fenomeni nuovi nel loro carattere di aperto processo, di perpetua mobilità, di riscatto del casuale, del non razionale, del gestuale, dell’assurdo». M. Tafuri, Teorie e storia dell’architettura, Laterza, Roma-Bari, 1988, p. 8, per le analisi sul Giedion pp. 176-182.

[25] S. Giedion, Spazio, tempo ed architettura, cit., pp. 111-113, pp. 144-149.

[26] R. Wittkower, Principi architettonici dell’età dell’Umanesimo, Einaudi, Torino 1994. Cfr. anche F. Benelli, Architectural Principles in the Age of Humanisum di Rudolf Wittkower, in M. Biraghi e A. Ferlenga (a cura di), Architettura del Novecento, I. Testi, scuole, eventi, Einaudi, Torino 2012, pp. 57-60.

[27] A. Payne, Progetto di storia/Progetto di architettura: Rudolf Wittkower e la scrittura della storia nel presente, testo in rete senza collocazione e anno, p. 26 (ultima consultazione marzo 2023). Della Payne si vedano: A. Payne, Rudolf Wittkower, Bollati Boringhieri, Torino 2011, e Id., Michelangelo contra Palladio. Da Le Corbusier a Robert Venturi, in E. Ferretti, M. Pierini, P. Ruschi (a cura di), Michelangelo e il Novecento, cit., pp. 125-141.

[28] R. Wittkower, Principi architettonici dell’età dell’Umanesimo, cit., p. 4.

[29] A. Payne, Rudolf Wittkower, cit., nota a p. 50.

[30] R. Wittkower, Principi architettonici dell’età dell’Umanesimo, cit., p. 4.

[31] Idem, p. 31.

[32] L. Benevolo, Storia dell’architettura del Rinascimento, Laterza, Roma-Bari 1968 (ultima pubblicazione 2017).

[33] A. Payne, Michelangelo contra Palladio, cit., p. 131.

[34] «In buona sostanza il progetto scientifico di Wittkower si era concentrato fin dall’inizio sul periodo barocco, ma per descrivere un barocco dall’identità precisa era innanzitutto necessario un Rinascimento altrettanto ben definito», A. Payne, Rudolf Wittkower, cit., p. 15.

[35] Su questo argomento fondamentale l’intero primo capitolo di M. Cacciari, La mente inquieta. Saggio sull’Umanesimo, Einaudi, Torino 2019. Sul ruolo dell’Humanismus nella Germania che si approssima alla Grande Guerra, lo stesso Cacciari invita alla lettura di L. Canfora, Intellettuali in Germania: tra reazione e rivoluzione, De Donato, Bari 1979.

[36] M. Cacciari, La mente inquieta, cit., p. 8.

[37] Idem.

[38] Idem, p. 9.

[39] Payne insiste più volte sul debito nei confronti di Individuo e cosmo nella filosofia del Rinascimento e della Storia della filosofia moderna. Il problema della conoscenza nella filosofia e nella scienza di Ernst Cassirer, si veda A. Payne, Rudolf Wittkower, cit., pp. 18, 54-55, 67-68, 87, 118. Sul Cusano ancora il primo capitolo del testo citato di Cacciari.

[40] A. Payne, Rudolf Wittkower, cit., p. 11.

[41] Idem, p. 11. Si veda J. Burckhardt, Il Cicerone. Guida al godimento delle opere d’arte in Italia, Sansoni, Firenze 1952.

[42] Oggi in R. Wittkower, Idea e immagine. Studi sul Rinascimento italiano, Einaudi, Torino 1992. I coniugi Wittkower dedicheranno a Michelangelo altri importanti lavori, tra questi: R. e M. Wittkower, Nati sotto Saturno. La figura dell’artista dall’antichità alla Rivoluzione francese, Einaudi, Torino 1968.

[43] A proposito delle colonne alveolate impiegate nel palazzo dei Conservatori, ma lo stesso potrebbe valere per le colonne binate del vestibolo della Laurenziana, un raffinato studioso come Francesco Benelli fa riferimento alla volontà dell’artista fiorentino di «rappresentare la colonna nella fase in cui viene scolpita dalla parete di cava, cioè nel suo divenire», alludendo alla formazione di scultore di Michelangelo. F. Benelli, Le colonne alveolate di palazzo dei Conservatori, in M. Mussolin e C. Altavista (a cura di), Michelangelo Architetto a Roma, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo 2009, pp. 138-142.

[44] R. Wittkower, La Biblioteca Laurenziana di Michelangelo, in Id., Idea e immagine, cit., p. 109. Vasari del resto così si esprimeva: «non si vidde mai grazia più risoluta nel tutto e nelle parti, come nelle mensole, né tabernacoli e nelle cornici, né scala più comoda: nella quale fece tanto bizzarre rotture di scaglioni e variò tanto dalla comune usanza degli altri, che ognuno se ne stupì», G. Vasari, Le vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti, (edizione integrale) Newton Compton Editori, Roma 2003, p. 1224.

[45] Il dualismo di funzioni non risiede nell’alfabeto classicista, ancora a proposito della Biblioteca Laurenziana Wittkower dice esplicitamente: «Si può quindi affermare che è la stessa parete a suggerire un’impressione di movimento ambiguo: quello che sembra il muro acquista l’effetto di un piano arretrato, e quello che sembra una fila di paraste dà l’impressione di una parete (…). Il dualismo di funzioni che è proprio della parete può essere definito permutazione». Precisando puntualmente che «“permutazione” va intesa nel senso matematico del termine, come inversione di elementi dati. In linguistica il termine è usato quando parti di una frase hanno una funzione differente da quella che è loro propria. Abbiamo fatto nostra quest’espressione poiché quel tipo di interrelazione di piani parietali consiste in un rovesciamento di funzioni». R. Wittkower, La Biblioteca Laurenziana di Michelangelo, cit., p. 105 e nota p. 129.

[46] F. Benelli, Rudolf Wittkower e Colin Rowe: continuità e frattura, in M. Marzo (a cura di), L’architettura come testo e la figura di Colin Rowe, Marsilio, Venezia 2010, pp. 97-98 e nota 11, p.110.

[47] Idem, p. 98.

[48] E di Giedion aggiungerebbe Tafuri, in M. Tafuri, Teorie e storia dell’architettura, cit., p.178.

[49] Cfr. P. V. Aureli, Chi ha paura della forma? Origini e sviluppo del formalismo nel moderno e La base formale dell’architettura moderna di Peter Eisenman, in P. Eisenman, La base formale dell’architettura moderna, Pendragon, Bologna 2009.

[50] Gilles Deleuze tratta del diagramma in testi ormai classici quali: Francis Bacon. Logica della sensazione, Quodlibet, Macerata 1995; Foucault, Cronopio, Napoli, 2002. Ma il tema compare anche in Differenza e ripetizione, Raffaello Cortina Editore, Milano 1997; La piega. Leibniz e il barocco, Einaudi, Torino 2004 e, con Felix Guattari, in Mille piani. Capitalismo e schizofrenia, Cooper&Castelvecchi, Roma 2003, in particolare Macchine astratte (diagramma e phylum) pp. 709-714.

[51] Più ancora che un dispositivo operativo, in campo architettonico il diagramma ha però rappresentato, nel nostro presente, l’ultimo scoglio concettuale nel quale una disciplina senza più fini ha cercato di trovare una potenza legittimante di salvezza. A partire almeno dagli anni Quaranta, con l’introduzione dei Bubble diagram di Walter Gropius ad Harvard, il diagramma è stato al centro delle più raffinate teorie architettoniche, registrando il suo sviluppo massimo tra la fine degli anni Novanta e i primi anni Duemila. A testimonianza di ciò la mole di pubblicazioni che sono nel frattempo diventate passaggi imprescindibili per la conoscenza del dibattito contemporaneo, salvo poi dissolversi nell’attuale vuoto teorico di un’architettura che, interamente sussunta dentro al sistema capitalistico, ripete all’infinito i suoi sfavillanti cliché senza più bisogno alcuno di qualsivoglia legittimazione. Traggo dall’effluvio editoriale i seguenti testi di riferimento: “Any”, n.23, Diagram Work: Data Mechanic for a Topological Age, 1998; Lotus Internationals, n.127, Diagrammi/Diagrams, 2006; B. van Berkel e C. Bos, Move, Goose Press, 1999; P. Eisenman, Contropiede, a cura di S. Cassarà, Skirà, Milano 2005. Tra le prospettive critiche più convincenti, si segnalano i saggi di Pier Vittorio Aureli e Gabriele Mastrigli, contenuti nei testi appena citati. Per una bibliografia dettagliata e un’analisi puntuale si veda G. Corbellini, Diagram, in “Arch’it”, rubrica “parole chiave”, www.architettura.it/parole, 24 febbraio 2004 e Attraverso qualcosa di scritto in “Parametro”, n.252-253, Any 1993-2000. Un’antologia, 2004.

[52] P. V. Aureli, Chi ha paura della forma?, p. 22.

[53] C. Rowe, La matematica della villa ideale e altri scritti, a cura di P. Berdini, Zanichelli, Bologna 1990. Cfr, anche F. Benelli, The Mathematicsof the Ideal Villa and Other Essays di Colin Rowe, in M. Biraghi e A. Ferlenga (a cura di), Architettura del Novecento, I., cit., pp. 873-876.

[54] C. Rowe, Manierismo e architettura moderna, in La matematica della villa ideale, cit., p.33. Per le differenze tra i diagrammi di Wittkower e quelli di Rowe si veda ancora P. V. Aureli, Chi ha paura della forma?, cit. e, soprattutto, A. Vidler, Storie dell’immediato presente, Zandonai, Milano 2012, in particolare p. 87 nel capitolo Il modernismo manierista: Colin Rowe, pp. 65-113. Su un Rowe “platonicus”, che ritraccia idee-matrici da un repertorio prelogico, si rimanda a M. Centanni, Per una iconologia dell’intervallo. Tradizione dell’antico e visione retrospettiva in Aby Warburg e Colin Rowe, in M. Marzo (a cura di), L’architettura come testo e la figura di Colin Rowe, cit., pp.60-71.

[55] Manierismo e architettura moderna (1950) e Trasparenza letterale e fenomenica (1955-56) scritto con Robert Slutzky, entrambi in C. Rowe, La matematica della villa ideale, cit. Due ottimi interventi sul testo della trasparenza, ai quali si è attinto, si trovano in: S. Marot, Estrapolare la trasparenza, in M. Marzo (a cura di), L’architettura come testo e la figura di Colin Rowe, cit., pp.113-135; e F. Pau, Trasparenza letteraria e trasparenza fenomenica. Note sulla teoria roweiana e slutzkyana, in “Bloom” n. 13, aprile/maggio/giugno 2012.

[56] S. Giedion, Spazio Tempo e Architettura, cit. p. 484 e le immagini poste a confronto alle pp. 486-487.

[57] Il saggio sulla trasparenza scritto insieme a Robert Slutzky si divide in due parti distinte coeve che vennero pubblicate a distanza di tempo l’una dall’altra. Un’ulteriore terza parte fu soltanto progettata. Del secondo saggio sono presenti alcune traduzioni in italiano sul web, si tratta di Trasparency: Litteral and Phenomenal, Part II, in C. Rowe, As I was saying. Recollection and Miscellaneous Essays, a cura di A. Caragonne, Cambridge, Mass., 1996, vol. 1, pp.73-106. Robert Slutzky è un intellettuale eclettico molto interessante: artista formatosi alla scuola di Josef Albers, era grafico, teorico e insegnante. Esponente con Rowe dei cosiddetti “Texas Ranger”, un gruppo di docenti dell’Università del Texas ad Austin intenti a una riforma pedagogica dell’architettura, sono sue le magnifiche copertine di due fondamentali dischi di John Coltrane per l’Atlantic dei primi Sessanta (Coltrane plays the blues e Olé). Per dettagli sulla carriera di Slutzky si rimanda alla dettagliata tesi di dottorato presente sul web di: P. Limoncin, La trasparenza interrotta. Considerazioni da e intorno al terzo saggio di Colin Rowe e Robert Slutzky, Università degli Studi di Trieste, a.a. 2014/2015.

[58] Cfr. M. Cacciari, Dallo Steinhof. Prospettive viennesi del primo Novecento, Adelphi, Milano 1980, in particolare le pp. 125-129. Ma anche Id., Interno e esperienza (note su Loos, Roth e Wittgenstein), in “Nuova Corrente”, Austria: la fine e dopo, voll. I, 1979-1980.

[59] C. Rowe e R. Slutzky, Trasparenza letterale e fenomenica, in Colin Rowe, La matematica della villa ideale, cit., p.147.

[60] Su Gyorgy Kepes, meno noto di Moholy-Nagy, si veda J. Navarro Baldeweg, Omaggio a Gyorgy Kepes, in Lotus International, n.125, Liquid Architecture, 2005, pp. 26-35. Si tratta in entrambi i casi di esponenti di spicco dell’arte moderna, Rowe insomma non esce dal modernismo. Certo, con lui il modernismo diventa un sofisticato dispositivo formale e questo nonostante gli esiti più di recenti come in C. Rowe, L’architettura delle buone intenzioni. Verso una retrospettiva possibile, Pendragon Bologna 2005. Sull’insufficienza di un approccio esclusivamente formale-compartivo nell’ultimo Rowe si veda il fondamentale F. Pau, Oltre il formalismo. Colin Rowe e la riflessione sull’architettura moderna, in “Forma. Revista d’Humanitats”, vol. 6, Dicembre 2012, pp. 62-82.

[61] Sono i quattro elementi fondamentali della trasparenza fenomenica in F. Gulinello, Figurazioni dell’involucro architettonico, Alinea, Firenze 2010, p. 51. Precisa Rowe nella breve introduzione a Trasparency II: «Robert (Slutzky) ha aggiunto una importante precisazione. Come uomo di Fernand Léger e di Piet Mondrian, egli ha sostenuto il valore determinante della frontalità e la superiorità del piano del quadro nei confronti di ogni altra cosa. In altre parole, ha insistito sul fatto che la piattezza fosse stata il motore delle discussioni riguardanti la profondità».

[62] G. Kepes, Il linguaggio della visione, Dedalo, Bari 1971, p. 81 citato in C. Rowe e R. Slutzky, Trasparenza letterale e fenomenica, cit., p.148.

[63] Idem.