Frammenti di riflessioni speculari – di Alvise Marin

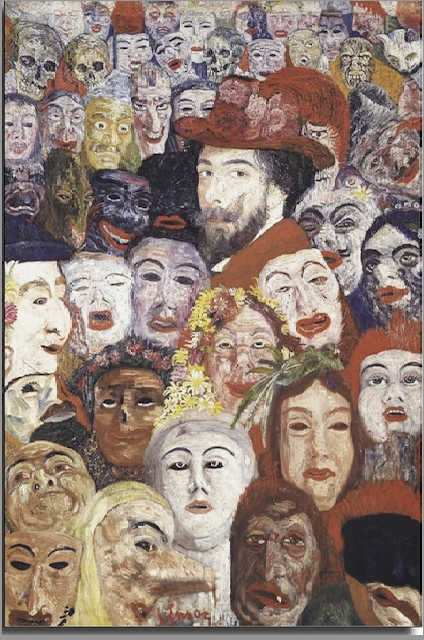

Autoritratto del pittore Maurizio Bottoni

Ci impegniamo nel mondo, indossando modelli che altri confezionano per noi. Cambiamo abito sociale a seconda delle occasioni, seppure con il sospetto che sotto la superficie non ci sia alcunché. Le differenti maschere che ci siamo abituati a indossare, sembrano voler dissimulare l’«apparato lacunare» che al fondo siamo. Se noi cercassimo di toglierle una ad una, ci ritroveremmo sempre con un’altra maschera ancora. Come scriveva Giles Deleuze: «dietro le maschere, dunque, sussistono ancora altre maschere, e la più nascosta cela a sua volta un nascondiglio, e così all’infinito. Non si dà altra illusione se non quella di mascherare qualcosa o qualcuno»[1]. Indossare una maschera è un’illusione necessaria, perché sostare nei pressi della lacuna che c’è in noi e che essa nasconde, non può darsi se non per Nessuno. «Tutto ciò che è profondo ama la maschera», scriveva Nietzsche, aggiungendo «Dammi ti prego una maschera ancora, una seconda maschera»[2]. Non possiamo sopravvivere al nostro buco nero, se non filtrandolo attraverso l’impostura di una maschera, nell’inconfessabile segreto, ammissibile solo dall’Übermensch nietzschiano, che quest’ultima è anche l’unica e ultima verità, quella per cui dietro la maschera non esiste alcun volto della verità. Noi umani, di fatto, «si può vivere solo dell’idea di una verità alterata. È il solo modo per vivere della verità. L’altro è insopportabile (proprio perché la verità non esiste)»[3].

Un diffuso senso di derealizzazione si è impadronito dei nostri corpi, assorbiti passivamente nel metaverso digitale. La pervasività degli automatismi computazionali ci sta dis-individuando. La paura di non essere cresce e noi rincorriamo la nostra immagine allo specchio, per rassicurarci di esserci ancora. Ma oltre a questa, ci servono anche altri testimoni e allora postiamo in rete i nostri selfie, in attesa che qualcuno ci dia conferma della nostra esistenza. Tutto si gioca nel registro dell’immaginario e la nostra immagine allo specchio, come la sua moltiplicazione in rete, rimangono altro da noi, che rimaniamo alienati in esse. La rincorsa metonimica della nostra immagine, però, non può mai trovare fine, perché quello che la alimenta, è la pulsione scopica che punta al proprio soddisfacimento in assenza di oggetto, o meglio è sospinta da un oggetto che le sta alle spalle, quello che Lacan chiamava oggetto piccolo (a). Ci estenuiamo nella ricerca di qualcosa che è una lacuna, un punto cieco, che sta all’intersezione tra somatico e psichico e che risulta inarticolabile e irrappresentabile.

Il mistero della mia immagine allo specchio che mi incontra sempre come quell’altro da me, che non appare all’Altro da me, mi può angosciare. L’intero si divide in due e io osservo allo specchio la matrice del mio Ego, come insegna Jacques Lacan ne Lo stadio dello specchio, l’azione morfogena della quale fa si che il mio Io incarni all’origine il medesimo statuto di copia che possiede la stessa immagine allo specchio. Ma un fondo d’incredulità ristagna e una sensazione di artificio e finzione avvolge la mia visione. L’origine del mio Io è altrove e il mio volto sconta la sua inversione speculare nell’immagine riflessa. «Io è un altro», sta a significare che il mio Ego è in origine un riflesso speculare confermato dall’Altro, segnatamente la madre, che tenendomi in braccio, mi indica allo specchio. L’Ego nasce quindi strutturalmente alienato, confermando la sua alienazione nel corso della vita, attraverso la sua identificazione con i riflessi immaginari che gli Io ideali, incarnati dagli altri (aꞌ), mi rimandano[4]. Ma l’immagine altra del corpo, speculare e invertita, è anche quella che consente al corps morcelè del bambino, di essere tenuto assieme, fornendogli un’immagine corporea che tenga, e che non possa esplodere nella molteplicità di schegge di un futuro soggetto schizofrenico.

In fondo, l’identità di ognuno, è il suo raccontarsi. Un processo perciò, non una sostanza. Un racconto, per lo più immaginario, scritto a più mani, che tesse la trama della nostra esistenza, e che contiene però molti capitoli censurati. Un racconto nel quale molti ci hanno messo le mani, a partire da quelle persone dalle quali, incontrandole, abbiamo ricevuto una nostra un’immagine riflessa, che assieme ad altre, è andata a comporre quel caleidoscopio immaginario che è il nostro Ego. Un racconto fatto anche da simboli, che segnano inconsciamente il nostro destino, a partire da quando si sono incorporati, attraverso la parola dell’Altro, nella nostra carne. Un racconto, infine, sbrecciato dalle nostre pulsioni, che irrompono alle spalle della semantica del nostro Ego, creando degli apparenti vuoti di significato. Essere consapevoli di tutto questo, significa inabissarsi e trascendersi, per dar voce a un coro di voci, che nella loro estraneità, sono allo stesso tempo quanto di più intimo e nostro conserviamo.

Assumendo un’ottica lacaniana, potremmo dire, che allo specchio, due copie famigliari e allo stesso tempo estranee, due volti conosciuti e allo stesso tempo sconosciuti, si guardano, alla ricerca di ciò che gli accomuna, senza mai poterlo trovare, perché parti non sovrapponibili di un tutto. Il mio occhio si perde abbacinato, senza che l’immagine che ho di fronte si faccia oggetto (Gegen-stand, ob-jectum), dandomi di conseguenza lo spessore di soggetto (Sub-jectum). L’incapacità di soggettivarmi a partire dall’immagine allo specchio, mi sospinge a scoprire che cosa ci sia dietro di essa. Se attraversassi lo specchio, mi troverei di fronte a un nuovo specchio e poi ad un altro ancora, in una sequenza infinita di superfici speculari, riflettenti la mia immagine che tende a diventare più piccola e lontana, più degradata, in una sequenza di copie di copie, tali da produrre un effetto di mise en abyme. Sono prigioniero delle superfici speculari, al di là delle quali non posso sporgermi, se non re-incontrandole di nuovo e di nuovo ancora, all’infinito. In ciò sta la profonda verità della superficie e «il vero mistero del mondo, che è ciò che si vede, non l’invisibile…»[5]. In questo attraversamento di specchi, trovo solo copie di copie, ovvero simulacri. Se nel Sofista di Platone, l’originale è l’Idea e il soggetto è già una sua copia, una copia-icona (εἰκόνα) dotata di somiglianza con il modello originale, a partire dall’immagine allo specchio, ottengo quindi una falsa copia, con la quale entro nel regno del simulacro (φαντάσματα), a causa della dissimilitudine della sua inversione speculare rispetto alla copia dell’originale dell’Idea.

Solo se io rifletto la mia immagine allo specchio, tramite un altro specchio, l’immagine di me che ottengo è la stessa che ne avrebbe un’Altra persona. Solo un’immagine doppiamente speculare mi ritorna la visione che l’Altro ha di me. Potremmo dire che è solo la finzione della finzione, ovvero un doppio registro di finzione, la copia della copia, che mi restituisce l’immagine che l’Altro ha di me nella realtà. Da ciò segue che l’autoritratto eseguito dal pittore, quando usava come modello l’immagine riflessa da uno specchio, era un ritratto speculare, ovvero il ritratto di un altro volto preso a modello, che era la sua immagine allo specchio e quindi, come copia di copia, era in origine un simulacro. Se voleva dipingersi come l’Altro lo vedeva, quindi come una copia di sé, doveva utilizzare due specchi che, come già detto, riportavano la propria immagine speculare a quella vista dall’Altro. L’alternativa posteriore di usare a modello la riproduzione fotografica, lo ha portato a dipingere qualcosa che era già altro dall’originale, in quanto immagine tecnica, la quale, a differenza delle immagini tradizionali, risulta il prodotto di una scelta “a freddo” compiuta dalla black box dell’apparecchio fotografico oppure, oggi, di un’interpolazione algoritmica.

Frapporre l’immagine fotografica tra l’atto del dipingere e l’originale, significa che il soggetto che ne risulta dipinto sarà quello della foto e non il soggetto originale di cui essa è una riproduzione, perdendo in questo modo quell’innervazione e quella tramatura temporale dell’essere delle cose, che la fotografia, segnatamente quella moderna, tende in fondo a obliterare.

Scriveva Benjamin, citando Orlik, che il dagherrotipo, che impressionava lastre d’argento, con una scarsa sensibilità alla luce, imponeva tempi di esposizione più lunghi, i quali restituivano la processualità dell’immagine piuttosto che il suo congelamento, e una sua maggior somiglianza con un ritratto dipinto: «“La sintesi dell’espressione ottenuta mediante la lunga immobilità del modello, -dice Orlik a proposito delle prime fotografie, – è la ragione principale che queste lastre, di una sobrietà pari a quella di ritratti ben disegnati o ben dipinti, esercitano sull’osservatore un effetto più penetrante e più duraturo delle fotografie più recenti”». Continua Benjamin: «Il procedimento stesso induceva i modelli non a vivere proiettandosi fuori di quell’attimo, bensì a sprofondare nel suo interno; nel corso della lunga durata della posa, essi crescevano insieme e dentro l’immagine, il che è in netto contrasto con l’istantanea, la quale corrisponde a quel diverso mondo in cui, come ha acutamente notato Krakauer, da quella frazione di secondo in cui dura l’esposizione dipenderà “se uno sportivo potrà diventare tanto famoso da venir ripreso dai fotografi, per incarico dei settimanali illustrati”. Tutto in quelle lontane fotografie, era predisposto perché durasse»[6].

Le immagini fotografiche sembrano restituirci il mondo nella sua oggettività quando invece, come scrive Vilém Flusser, «l’“oggettività” delle immagini tecniche è un illusione […] esse rappresentano complessi di simboli molto più astratti delle immagini tradizionali. Sono metacodici di testi che non significano il mondo là fuori, bensì altri testi […] L’apparecchio fotografico è programmato per generare fotografie e ogni fotografia realizza una delle possibilità pre-disposte dal programma dell’apparecchio»[7].

La re-duplicazione delle immagini speculari dei nostri selfie in rete, sono copie di me che possiamo moltiplicare all’infinito, senza che mai possano restituire un corpo e un volto, ma solamente una loro copia come doppio invertito. Faccio viaggiare nel web il mio selfie come quel mio doppio distorto, che è la mia immagine allo specchio, la quale non può mai rappresentare fedelmente l’originale. Tutti i selfie che condivido nei social media in quanto speculari, ma anche tutte le foto in rete in quanto filtrate e fotoritoccate, non sono copie di originali ma simulacri che abbandonano qualsiasi referenza reale. Moltiplico i miei simulacri alla ricerca della seduzione e dello stupore altrui, «il simulacro puro e semplice della seduzione circola dovunque […] come simulacro di affetto, simulacro di desiderio […] dispiegando il suo fasto e il suo potere di fascinazione»[8]. Ma il simulacro, per Baudrillard come per Deleuze «non è una copia degradata, in quanto esso racchiude una potenza positiva che nega sia l’originale che la copia»[9]. L’assorbimento nella rete dell’originale fa si che questo e la copia abbiano «la loro essenza ormai solo nell’essere simulati, cioè nell’esprimere il funzionamento del simulacro». Questo non significa che originale e copia diventino illusioni, in quanto «la simulazione designa la potenza di produrre un effetto»[10]. La rete, de-realizzando la realtà produce effetti di realtà e li produce attraverso la performatività del fittizio. Quest’ultimo è diverso dal simulacro, anzi sta in opposizione al simulacro, in quanto rimane imprigionato nella sequenza di copie di copie, la quale «deve essere spinta fino al punto in cui essa muta di natura e si rovescia in simulacro». Il simulacro agisce un nichilismo attivo per il quale saltano originale e copia e si compie l’eterno ritorno, «appunto perché tra l’eterno ritorno e il simulacro, vi è un legame tanto profondo che l’uno non può essere compreso senza l’altro»[11]. A quel punto, come scriveva Nietzsche, «abbiamo tolto di mezzo il mondo vero: quale mondo ci è rimasto? forse quello apparente? … Ma no! Col mondo vero abbiamo eliminato anche quello apparente!»[12].

Nella mia immagine speculare, io cerco inconsciamente la beanza che mi costituisce, ma che non posso rappresentare, ma solo asintoticamente avvicinare. L’identità del soggetto è infatti, in senso matematico, un punto singolare, ovvero un punto a cui ci si può avvicinare all’infinito, ma del quale non si può avere alcuna rappresentazione funzionale. Questo perché la funzione rappresentativa dell’immagine dell’Io non rappresenta il soggetto, che è in sé e al suo fondo irrappresentabile e al quale ci si può avvicinare solo per approssimazione simbolica, ovvero attraverso le parole con cui l’Altro, ha nominato e marchiato quel soggetto, il compito del quale è quello di integrarle e soggettivarle. Il fondo del soggetto è un 1/0, ma si potrebbe anche dire che è una √-1, ovvero non è rappresentabile simbolicamente se non per il tramite di un supporto fantasmatico. E’ infatti il fantasma inconscio che organizza il desiderio singolare del soggetto, facendosi membrana tra Reale e Realtà, colmando in questo modo le lacune del tentativo di quest’ultima di stendere una rete simbolica sul Reale. La stessa matematica è costretta ad affidarsi al supporto non reale dei numeri immaginari cioè √-1=i per poter far funzionare e rappresentare i suoi calcoli, reggendosi quindi la sua stessa struttura su fondamenta immaginarie. Lo stesso vale per il soggetto, sia nella forma dell’Ego (moi) che in quella del soggetto inconscio (je). Se il primo trova nell’immagine allo specchio, la forma ideale con cui contenere il Reale della molteplicità degli oggetti pulsionali, il secondo trova nel suo fantasma inconscio, il ritaglio di Reale che faccia da supporto alla Realtà, rendendola sostenibile.

L’autoritratto del pittore è qualcosa di diverso dalla riproduzione di un’immagine speculare o anche fotografica. Già in queste ultime, in ogni caso, non trovo solo i contorni del mio Ego ma anche del mio soggetto inconscio (je). L’immagine si ricostruisce davanti ai miei occhi secondo le coordinate della mia immagine corporea inconscia come se funzionasse come una macchia di Rorschach.

Quando l’artista si ritrae su tela egli vi proietta il suo fantasma inconscio, il cui alito evanescente spira tra i tratti del suo volto rappresentato, rendendoglielo famigliare. Se l’immagine non fosse sostenuta dal fantasma inconscio, gli risulterebbe indifferente o estranea. Un tratto pittorico lo rappresenta intimamente solo quando fa tralucere quell’esterno che lo abita, quella estimità che sente risuonare dentro di lui. Le pennellate entrano in una risonanza emotiva profonda con lui stesso, solo quando aprano uno spiraglio su ciò che non si può rappresentare, in quanto perduto, in quanto Reale.

La fedeltà di un ritratto, non sta nella sua somiglianza con il modello rappresentato, ma nel suo riverberare nell’irrappresentabile Das Ding, la Cosa perduta. Esso mi rappresenta nella misura in cui le sue linee, per quanto astratte, siano la proiezione del mio inconscio, che nella sua fluidità, nel suo spostamento e nella sua metonimia, non riconosce la rigidità e l’univocità di una identità fissa, ma la plurivocità e la sintesi dis-giuntiva di un’identità aperta, processuale e in progress.

Dipingendo, l’artista si ri-crea, ri-nasce, ridisponendo gli innumerevoli frammenti del suo sempre cangiante e sempre diverso caleidoscopio interiore, in una configurazione in divenire. Nei suoi gesti e nei loro esiti, egli ripete la differenza, senza limiti e senza fine.

Da un’altra prospettiva, l’immagine allo specchio è l’immagine distorta del proprio doppio, immagine idealizzata o rifiutata dall’Ego, con la quale posso arrivare a instaurare una lotta mortale, nel doppio movimento di volerle aderire adesivamente, ma allo stesso tempo di volerla distruggere. L’invidia narcisistica per l’immagine che non è me, e che segnala uno scarto da me, nel senso di una mia inadeguatezza nei suoi confronti, mi può condurre alla sua distruzione e in ultimo a quella di me stesso, incapace di sottrarmi alle superfici riflettenti che riproducono quell’immagine inarrivabile. Anche quando l’immagine del mio doppio mi risulta infedele, nel senso che la vedo riflettermi in maniera inadeguata e insufficiente, posso arrivare ad agire nei suoi confronti una violenza iconoclasta. Tutto si gioca nel registro della mia immagine corporea inconscia, che comanda ciò che vedo allo specchio, proiettando il mio fantasma distruttivo sulla sua superficie. Lo specchio, nel quale le linee di riflessione si invertono deformando l’immagine vista dall’Altro, diviene l’incubatore della mia follia. Ma quell’altro da me che vedo riflesso nello specchio o nel selfie è diventato ormai me stesso e ogni fotografia che mi viene scattata, nella sua non specularità mi comporta sempre del disagio, perché non sono abituato a vedere una mia immagine che non sia speculare.

Nel romanzo Il sosia di Dostoevskij, la rivalità interiore tra i due Goljadkin, quello minore, la copia che è il sosia, e quello maggiore, Jakov Petrovič Goljadkin in persona, esplode nella malattia mentale, proiettando all’esterno del protagonista del romanzo, in un delirio allucinatorio, la propria copia speculare. La cura per Goljadkin, consisterebbe nel riappropriarsi del suo doppio, integrandolo nella propria personalità, soggettivandolo, in modo tale che il sempre possibile conflitto tra i due, rimanga contenuto in una dimensione interiore, e non venga agito all’esterno, in una battaglia mortale tra il sosia e l’originale.

I selfie che immetto nei circuiti social mi garantiscono un tempo eterno, il mio profilo mi sopravviverà e anche quando non ci sarò più, gli altri potranno continuare a vedermi nella mia effige virtuale. Nel web non possiamo più morire, siamo costretti alla vita eterna. Postando immagini di me, inconsciamente desidero garantirmi l’immortalità. In rete i nostri selfie, i nostri ritratti speculari, non invecchiano mai, mentre noi deperiamo fisicamente. Possono sempre essere rivitalizzati con opportune tecniche di photoshop, che fermano lo scorrere del tempo, congelandolo in una simulazione di immortalità. I filtri che apponiamo alle nostre immagini nei social media, simulano la chirurgia estetica delle star che non ci possiamo permettere. Il mio Ego si fa vetrina di sé, in un montaggio la cui natura illusionistica è da tutti riconosciuta, ma da nessuno denunciata, perché ormai così fan tutti.

Ma l’immagine di me stesso e del mio privato funziona anche da biografia. Una biografia spesso simulata, artefatta, nella quale posso essere chiunque. Se il dipinto che ritraeva Dorian Gray, metteva a nudo, riflettendola, la sua ombra, nei social, quest’ultima, rimane occultata e la menzogna non è più denunciabile, in quanto posso raccontare e simulare quello che voglio, posso donare un tocco di eccentricità o di esotismo alla mia immagine, rimanendo fatalmente ancorato alla realtà della mia anonima vita.

La sovraesposizione dell’Ego alimenta i suoi tratti narcisistici in una inarrestabile idolatria di se stesso. Simulo o dissimulo immagini, idee e comportamenti per aumentare la mia luce riflessa. L’occhio di bue mi segue ovunque e io non scendo mai dal palcoscenico. E’ la mia stessa vita reale a uniformarsi al mio profilo social in una commistione tra finzione e realtà che ne sfuma i loro contorni, secondo quella precessione dei simulacri di cui parlava Jean Baudrillard. I selfie però non sono solo il precipitato di una postura narcisistica secondo Byung-Chul Han ma segnalano anche una mutazione ontologica: «non basta il narcisismo per cogliere l’essenza dei selfie. La novità del selfie riguarda il suo status ontologico. Il selfie non è una cosa, bensì un’informazione, una non-cosa[13]

Rincorro e modifico la mia immagine social per sedurre il mio pubblico, allo scopo di strappare quanti più like è possibile. Giocandosi tutto sul registro dell’immaginario, quello che ottengo però non è un alimento per il mio desiderio ma per il mio godimento. Un Ego non relativizzato da una dimensione simbolica che lo contenga, ma avido di luce della ribalta, è un Ego fragile, preda di pulsioni e dis-interessato all’altro. Si vuole stupire l’altro e lo si fa con la diretta fb del proprio privato, in cui si esibisce il proprio quotidiano per un pubblico di voyeuristi. La mia immagine in rete è falsa non tanto perché irreale, ma in quanto reale e irreale sono indistinguibili: «il reale e l’irreale sono sempre distinti, ma la distinzione tra i due non è sempre discernibile: si ha il falso quando la distinzione tra il reale e l’irreale non è più discernibile. Ma non appena si ha il falso, il vero a sua volta non è più decidibile. Il falso non è un errore o un disordine, ma una potenza che rende il vero indecidibile […] L’immaginario non è l’irreale, ma l’indiscernibilità del reale e dell’irreale. I due termini non si corrispondono, restano distinti, ma non smettono di scambiarsi la loro distinzione»[14].

Oggi il ritratto di sé, nella sua unicità e autenticità, non esiste più, smarrito nella infinita riproduzione delle nostre immagini che veicoliamo in rete, con le quali la quantità si sostituisce alla qualità: «Moltiplicando la riproduzione, essa pone al posto di un evento unico una serie quantitativa di eventi»[15]. Mancando loro la durata, queste immagini non lasciano alcuna traccia, scivolano via nell’anonimato, mentre io continuo a produrle, sospeso in un’altalena immaginaria che trova il riconoscimento dell’altro solo per brevi istanti. Non riandiamo mai con la memoria o a rivedere i nostri selfie o i nostri reel che durano un breve spazio temporale, perché essi nascono già morti, risucchiati immediatamente dall’Acheronte della rete: «i selfie non vengono fatti per essere conservati. Non sono un medium del ricordo. Non se ne fanno neppure delle copie. Come ogni informazione sono vincolati all’attualità. Qui le ripetizioni non hanno senso. Il selfie vengono presi in considerazione una volta soltanto, dopodichè il loro status equivale a quello di un messaggio già ascoltato sulla segreteria telefonica»[16]. Nel selfie il tempo tende a disgregarsi e a risolversi in una serie di puntuazioni di presente prive di “qualsiasi continuità narrativa […] Il selfie annuncia la scomparsa dell’essere umano munito di un destino e di una storia. Esso mette in risalto un modo di affrontare la vita che si concede giocoso all’attimo. I selfie non sono mai a lutto»[17]

Con i volti simulati e ammiccanti dei social media non si entra mai in quella relazione con il volto dell’Altro che, come scriveva Levinas, «è immediatamente etica. Il volto è ciò che non si può uccidere: o, almeno, ciò il cui senso consiste nel dire: “tu non ucciderai”»[18]. La riproducibilità tecnica del nostro volto nel web, gli fa perdere ogni valenza etica, sancendo quella “crisi della presenza” che gli fa assumere quel tono estetizzante che sta al di là del bene e del male, indifferente e insensibile al proprio e all’altrui corpo, sempre più dis-impegnati dalla realtà esterna e quindi sempre più de-realizzati: «l’atto stesso del vedere viene delegato all’apparecchio. La possibilità di una successiva rielaborazione digitale indebolisce il legame con il referente, anzi rende impossibile una dedizione alla realtà. Scollata dal referente, la fotografia diventa autoreferenziale»[19].

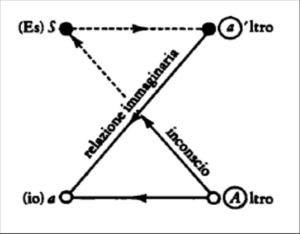

schema 1

Note a piè di pagina:

[1] G. Deleuze, Differenza e ripetizione, Il Mulino, Bologna 1972, p. 173

[2] F. Nietzsche, Al di là del bene e del male, Adelphi, Milano 1981, pp. 47, 196, 197

[3] J. Baudrillard, Simulacri e impostura, PGRECO, Milano 2009, p. 54

[4]Qui si fa riferimento allo schema L elaborato da Jacques Lacan. Questo schema, composto da quattro elementi, rispettivamente S (soggetto), a’ (altro immaginario), A (grande Altro, ovvero la struttura dei significanti) e a (Io). Gli elementi sono connessi da alcune frecce. Quello che qui interessa è la relazione speculare immaginaria, che si instaura tra a e a’, la quale tende a spezzare l’asse simbolico tra A e S, cioè tra il sistema dei significanti e il soggetto inconscio sul quale essi si inscrivono. Relazione quest’ultima, solo a partire dalla quale può darsi desiderio del soggetto, come desiderio di riconoscimento da parte dell’Altro, laddove lungo l’asse immaginario, ogni via a questo desiderio viene sospesa, nella confusività speculare immaginaria tra a e a’. Vedi schema 1.

[5] O. Wilde, Il ritratto di Dorian Gray, Garzanti, Milano 1981, pp. 31, 32

[6] W. Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, Einaudi, Torino 2000, pp. 64, 65

[7] V. Flusser, Per una filosofia della fotografia, Mondadori, Milano 2006, pp. 13,28, corsivo mio

[8] J. Baudrillard, op. cit., p. 55, corsivo mio

[9] G. Deleuze, Logica del senso, Feltrinelli, Milano 2014, p. 230 corsivo mio

[10] Ibidem, p. 231

[11] Ibidem, pp. 232-234

[12] F. Nietzsche, Crepuscolo degli idoli, ovvero:come si filosofa col martello, Adelphi, Milano 1988, p.47

[13] Byung-Chul Han, Le non cose. Come abbiamo smesso di vivere il reale, Einaudi, Torino 2023, p. 39

[14] G. Deleuze, Pourparler, Quodlibet, Macerata 2019, p. 80

[15] W. Benjamin, op. cit., p. 23

[16] Byung-Chul Han, op. cit., p. 39

[17] Ibidem, pp. 40-41

[18] E. Lévinas, Etica e infinito. Il volto dell’altro come alterità etica e traccia dell’infinito, Città Nuova, Roma 1984, p. 100.

[19] Byung-Chul Han, op. cit., p. 37.