L’inquietudine del soggetto – di Massimo Cappitti

Così presto

Trapassa tutto ciò che è celeste; ma non invano;

Giacché indulgente, sempre esperto della misura,

Solo un attimo sfiora le dimore degli uomini

Un Dio, all’improvviso e nessuno sa quando.

Hölderlin, Festa di pace[1]

La costruzione del soggetto

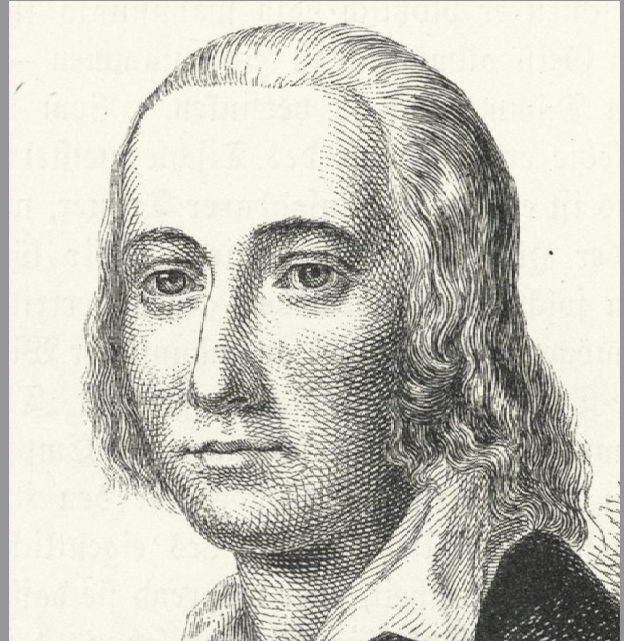

Rivelare il mondo nel suo dissesto: Hölderlin è colui che con dolorosa perspicuità meglio ha interpretato l’orrore del presente e la sua devastazione. Dallo scarto inevitabile tra il pensiero e le cose prende forma l’inquietudine del soggetto: soggetto inquieto, pervaso dalla tensione a superarsi, per approdare a una compiutezza inattingibile, perché sempre di là da venire. Da questa urgenza irrisolta deriva l’impossibilità del soggetto di consistere presso di sé. Piuttosto, come accade per Iperione, è sempre preso da e in un divenire che travolge e scioglie ogni figura. Ogni momento tramonta in quello successivo che genera. Il processo, ovvero il divenire del soggetto, si realizza nel passaggio da un’idea alla sua idea contraria, dove ogni polo si alimenta, ricomprendendo in sé il suo opposto, ritrovando il sé nell’altro e l’altro nel sé.

La pienezza, dunque, è ricca di conflitto, di antagonismi dolorosi che non devono essere rimossi, anzi il superamento dei contrasti è possibile solo evidenziando la loro asprezza e «apparente insolubilità»[2]. Ma, nota Lukács, ciascun elemento partecipa del «movimento ininterrotto delle contraddizioni che si tolgono e si ricompongono nella realtà stessa»[3]. Il soggetto si forma, quindi, prendendo congedo da un’identità originaria chiusa nella sua primitiva immobilità, vuota di contenuti. L’io è tale perché paradossalmente va a cercarsi lontano da sé, esposto al mondo. L’io appare, così, sospeso tra la dissoluzione della vecchia figura e il presagimento della nuova.

Le figure del tragico

L’opera di Hölderlin rappresenta il tentativo più radicale di ripensare il tragico nella modernità. L’approdo al tragico avviene dopo il congedo dal linguaggio della filosofia, inadeguato, secondo il poeta, a cogliere la complessità del reale. Chi legga i testi di Hölderlin non può che coglierne la ricerca di un linguaggio capace di dialogare con gli antichi. All’origine del soggetto höderliniano c’è una scissione inevitabile dalla unità originaria: un’effrazione che incrina la superficie compatta dell’essere indifferenziato. Se il singolo rinunciasse a uscire dalla totalità, la vita permarrebbe inespressa, chiusa ostinatamente su di sé. L’uno pensato da Hölderlin «non è la sostanza infinita onnicomprensiva, per cui non si dà alcuna alternativa e nessun divenire, ma piuttosto è quell’uno che porta in sé il seme della molteplicità e del mutamento»[4], che custodisce le dissonanze senza dissolverle.

Nello scritto Sulla differenza dei generi poetici Hölderlin parla del poema tragico. Mentre il poema lirico «è la metafora perdurante di un sentimento» e quello epico «è la metafora di grandi aspirazioni», il poema tragico «è la metafora di una intuizione intellettuale»[5] che si manifesta come «unitezza con tutto ciò che vive»[6]. È l’uno-tutto cui ogni vivente vuole tornare. Soggetto e oggetto non sono i poli originari ma prendono forma in ciò che originariamente è unito, in un’apertura che li rende possibili. Perché ciò avvenga è necessario che l’unità originaria sia costretta a uscire da sé, ponendo fine al proprio isolamento. L’assoluto deve scindersi perché vi sia il tempo. Qualora venisse meno l’abbandono dell’identità originaria, non vi sarebbe storia. L’identità presuppone la divisione. Occorre che il soggetto e l’oggetto rinuncino al loro dominio. Per Hölderlin non si tratta di un legame che scompaia nella singolarità del tutto, né nella confusa e caotica dispersione nella molteplicità.

C’è, come Hölderlin evidenzia, uno scambio tra gli opposti, perché, il sé trova la propria verità nell’altro e l’altro è la verità del sé. Il tutto, infatti, quando si chiuda nel suo eccesso di contenuto, nella sua «unitezza» indifferenziata, non sente sé stesso con «determinatezza e vivacità». Nesso paradossale, quello che stringe parti e tutto, che si avverte tanto più profondamente e intensamente, quanto più le parti sentono sé stesse con forza, reclamano cioè il proprio desiderio di uscire dall’intero.

Infatti, scrive Hölderlin, «il modo in cui l’intero può essere sentito progredisce nella stessa misura la separazione tra le parti e il loro centro»[7]. La tensione, allora, è condizione di armonia che però non si risolve nella scomparsa degli opposti. L’unità, quindi, si rivela con più forza quando la differenza tra le parti e tra le parti e il tutto è perseguita con maggiore intensità e radicalità, ovvero quanto più sono parti. Allora «l’originariamente unito non appare […], non si scopre se non al limite estremo della partizione, quando le parti sperimentano a fondo la loro scissione, la loro secessione, il loro isolamento»[8]. Lungi dal presentarsi come totalità onnicomprensiva e pacificata, l’assoluto è tale in virtù della «mobilità» e dell’«antagonismo» che lo percorrono. Esso si costruisce nel continuo differimento, nel costante divenire altro da sé. «L’unitezza presente nell’intuizione intellettuale si fa sentire proprio nella misura in cui essa esce fuori da sé stessa, nella misura in cui ha luogo la separazione delle parti»[9].

Il nome di Dio

Rimane aperta per Hölderlin la domanda perché l’uno decide di uscire da sé, perché debba abdicare a sé stesso e alla propria potenza affinché il mondo sia, perché ciò che è unitario e indiscusso si differenzi in e da sé stesso. Hölderlin evoca l’arbitrio di Zeus, ossia l’irruzione divina e imprevedibile nell’esistenza, atto che ne scuote le fondamenta, libertà divina sottratta al potere investigativo della ragione. Il tragico mette in scena il gioco «tra l’uomo e il destino, un gioco dove dio è lo spettatore»[10] lontano e indifferente. Tragica è la distanza tra uomo e dio, impercorribile per il primo, perché incapace di sostenere la potenza divina, che trascina l’uomo in una identificazione mortale. Il dio cui fa cenno il tragico strappa gli uomini alle loro identità rassicuranti. Il divino sceglie arbitrariamente, non ha bisogno di giustificare le sue scelte che si impongono perentoriamente. Si rivela dunque «il dio eternamente muto, irredento della natura e del destino» che condanna il mondo alla sua irrilevanza, riducendo gli uomini a «marionette» obbedienti[11].

L’uomo non può sostenere la potenza divina, travolto dall’infuriare del tempo, dalla figura divina che si realizza nella storia. Eppure, anche il dio rischia di divenire dimenticato, perché costretto a spogliarsi di sé, a contrarsi, ad «auto-detronizzarsi», privandosi così dell’esercizio della propria sovranità. Come scrive Hölderlin «tutto ciò che è originario […] non si manifesta certo nella sua forma originaria ma propriamente nella sua debolezza […] nella misura in cui il segno in sé stesso, essendo insignificante, viene posto = 0, allora anche l’originario, il fondo occulto di ogni natura può rappresentarsi»[12]. Dio, pertanto, deve farsi finito, calarsi nell’umano e così «abbandonare la sua perfezione per poter diventare veramente esistente»[13]. Questa rappresentazione impropria, però, porta con sé il pericolo dell’oblio, ovvero il rischio che le tracce lasciate da dio siano troppo labili perché ci si accorga di lui. Dio, presentandosi come = 0, ha bisogno degli uomini per esistere. Ma come può il finito incarnare l’infinito che lo eccede sempre, come può dio farsi uomo e così condividere con i mortali la loro tragica finitezza?

Nelle note all’Edipo la colpa di Edipo non consiste tanto nel parricidio e nel matrimonio incestuoso, bensì nella protervia, nell’arroganza del protagonista che «interpreta troppo infinitamente la sentenza dell’oracolo ed è tentato dal nefas»[14]. La hybris di Edipo è l’impazienza che viola la sentenza dell’oracolo. Da qui lo sviluppo drammatico della vicenda, tanto più drammatico per Edipo che aveva creduto di cogliere con più perspicuità il corso degli eventi, davanti ai quali, invece, è cieco. La sua condizione è la dismisura: infatti «la fortuita sciagura che si abbate sull’io è l’io stesso a trarla dalla sua oscura e inquietante sostanza»[15].

Fine di un mondo

Scrive Hölderlin che «la patria in declino, la natura e gli uomini, quando si trovano in una particolare azione reciproca, costituiscono un mondo particolare divenuto ideale, una relazione di cose, e si dissolvono affinché da essa e dalle sopravviventi generazioni e forze della natura, che rappresentano l’altro principio reale, si formi un nuovo mondo, una nuova azione reciproca anch’essa particolare, così come quel declino risultava da un mondo autentico ma particolare»[16]. Lo sfaldamento di un mondo è condizione dello sprigionarsi di una nuova possibilità, affinché ai possibili latenti nella storia sia concessa una nuova chance di realizzazione. Dissolto il reale, i possibili tornano a proporsi, a rivendicare il proprio legittimo diritto a esistere.

La storia è intreccio e insieme alternanza, dissoluzione e ricomposizione, disgregazione e riconciliazione, dove il novum prende corpo dal «corrompersi di ciò che è istituito, positivo, finito, in una parola di tutto “ciò che è patria”»[17]. Infatti, il poeta osserva che «il mondo di tutti i mondi, il tutto che è in tutte le cose e che sempre è si rappresenta soltanto in ogni tempo o nel declino, o nell’attimo, ovvero – più geneticamente – nel divenire dell’attimo, all’inizio di un tempo e di un mondo»[18]. Allora «questo illimitato farsi vivo si purifica mediante un illimitato separarsi». Nella storia si aprono quelle lacune dove giungono a scontrarsi il vecchio che si rifiuta di morire e ambisce alla sua insuperabile permanenza e il nuovo che spinge per finalmente compiersi. Sono i momenti rivoluzionari, le discontinuità che riorientano in modo inedito e spaesante il corso degli eventi. Tutto torna a vivere e «la dissoluzione non potrebbe essere percepita senza l’unificazione»[19].

L’ordine consueto delle cose è destinato a infrangersi in un vago presentimento dell’ignoto, in un ringiovanimento dell’esistente appena accennato e perciò incerto. Nella durezza che accompagna la fine di un mondo, il dolore si esprime primario e grezzo e soprattutto ancora troppo sconosciuto nella sua profondità per chi lo prova e lo contempla. Dolore irredimibile perché indeterminato e perciò oggetto della paura. Nella derelizione estrema, resta solo la vita, priva di determinazioni e delle sue forme, che le hanno consentito di articolarsi e raccogliersi in una unità dotata di senso.

Un’età di «gestazione» e di «trapasso»

Scrive Adorno che «nella riflessione hegeliana, sotto lo sguardo della poesia höderliniana, lo storicamente definito diventa manifestazione dell’assoluto come momento necessario e peculiare di quest’ultimo così come la temporalità è insita nell’assoluto stesso»[20]. Proviene, quindi, da Hölderlin una delle intuizioni hegeliane più profonde, ovvero il riconoscimento della costitutiva storicità dell’assoluto, del suo necessario dispiegarsi nel tempo per non condannarsi alla sua ineffettualità e inconcludenza. Esso, dunque, si produce nella storia e come storia, risultato di un faticoso e lungo itinerario che lo allontana dall’opaca immediatezza dell’inizio. Pertanto, l’«indistinta, immota sostanzialità», chiusa in sé stessa, raccolta nella vuota formulazione Io=Io, deve riconoscere la ricchezza delle differenze che la abitano. Il soggetto si conquista nella storia, vi si incardina trascorrendo nelle sue singole trasformazioni, la cui alternanza riposa sull’intreccio, sull’agglutinarsi del tempo e la sua distensione lineare. Tempo, quindi, che si contrae e si arresta, aprendosi così alla discontinuità, al novum che irrompe, riorientandone il corso, da un lato e, dall’altro, tempo che scorre senza pause o salti. Esiste, allora, un inevitabile scarto tra lo spirito e le figure, che ne sono incarnazioni provvisorie, tappe ineludibili nel suo passaggio nell’alterità.

Come Hegel, anche Hölderlin dà voce al divenire entro cui prende forma l’esperienza umana. Nel romanzo Iperione, ad esempio, mette in scena le vicissitudini del protagonista, la sua lenta e contraddittoria maturazione, mai definitivamente risolta, tra lo spaesamento e la consapevolezza che il suo io non è l’unico garante della realtà. Entro questa oscillazione prende corpo la traiettoria eccentrica, strada costellata da cadute e riprese, smarrimenti e aperture.

In questo delicato passaggio inizia a delinearsi la critica di Hegel e Hölderlin all’età moderna, contraddistinta dalla frammentazione e dall’atomizzazione, esito della proprietà privata, della divisione del lavoro e dell’autoritarismo statale. I due filosofi si confrontano con la medesima questione, ossia come nell’epoca della lacerazione si possa approdare all’unità. Si profila un’opzione nel cuore stesso dell’età moderna. A tal fine riprendono il progetto schilleriano di un uomo armonico, che non è né deve essere più il teatro della lotta tra le sue facoltà.

La critica all’illuminismo non è condotta in difesa della tradizione e della sua dispotica autorità o in nome del rimpianto di principi e valori ormai definitivamente decaduti ma, piuttosto, in nome dell’illuminismo il cui progetto di emancipazione universale è rimasto inconcluso. L’intero popolo è chiamato all’effettiva uscita dalla minorità.

La Rivoluzione francese rappresenta un avvenimento che i due amici non cesseranno mai di interpretare. Hölderlin e Hegel sono pensatori della rivoluzione, ovvero la loro riflessione prende corpo nell’inedito spazio che la rivoluzione ha irrevocabilmente aperto. Quei fatti sono l’esito di una crisi di legittimazione che ha travolto istituzioni e convinzioni plurisecolari. Non vi è spazio per la difesa di ciò che merita di sparire. Gli avvenimenti francesi imprimono alla storia un mutamento definitivo. La rivoluzione costituisce un passaggio doloroso ma fecondo, perché restituisce agli uomini la possibilità di modellare liberamente il proprio futuro. Essa sollecita nel precipitare catastrofico dei fatti la nuova organizzazione sociale e politica e soprattutto promuove una visione dell’uomo che finalmente non ne rimuova o neghi alcuna componente e facoltà.

Tuttavia, la rivoluzione può, come durante il Terrore, rovesciarsi nella sua negazione, nell’instaurazione, cioè, di un dominio spietato. Essa può trasformarsi in un regime dispotico, le cui prime vittime sono i rivoluzionari stessi, sempre inadeguati all’altezza dell’evento che hanno contribuito a produrre. La rivoluzione è contraddistinta da una sete di purezza per la quale il dubbio è segno di una fragile e perciò sospetta adesione. L’intransigenza diventa la cinica disponibilità a sacrificare, qualora il fine lo giustifichi, anche gli innocenti. Anzi, il bene, per estirpare il male efficacemente, deve assumerne il sembiante fino a pervenire a una indistinzione ed equivalenza inquietanti.

Se gli eventi dell’89 si sono drammaticamente conclusi nella «furia del dileguare», a maggior ragione rimane il problema di come nell’epoca moderna sia possibile una trasformazione radicale dell’esistenza. Solo al termine della sua vicenda Iperione capirà che questo ringiovanimento non si può imporre attraverso la violenza ma, piuttosto, attraverso l’amore. Rivoluzione silenziosa ma radicale, dove del termine si ripristina il suo significato originario, ovvero il lento e affidabile corso dei pianeti che costantemente si ripete e torna su di sé, tempo ciclico e tempo della storia si intrecciano.

Empedocle

In Empedocle la sua epoca «si individualizza» e quanto più essa si ricapitola in lui, «tanto più la sua caduta diventa necessaria». Nel filosofo agrigentino «gli antagonismi si conciliano così profondamente da divenire in lui unità, abbandonando e invertendo la loro forma distintiva originaria»[21]. Gli estremi, dunque, si rovesciano l’uno nell’altro.

Come un «Dio nel suo elemento», il filosofo tenta infruttuosamente di mediare il quieto mondo della natura e «la vita fermentante dei mortali», scandita dal «tempo che infuria». Empedocle è anche, però, il rivoluzionario che ha predicato la rottura con gli antichi dei della tradizione, invitando il popolo a venerare le potenze della natura e a costruire su di esse un nuovo legame sociale. Egli diventa una vittima, perché accetta che nella sua figura si concentrino, alla ricerca di una soluzione, le antinomie irriducibili della sua epoca. Deve morire perché «il problema del destino […] non può mai risolversi in modo visibile e individuale». Se ciò accadesse, se cioè, un individuo potesse farsi carico dei conflitti del proprio tempo, risolvendoli, «l’universale si perderebbe nell’individuo e la vita di un mondo svanirebbe in una singolarità»[22].

Sguardi finali

Chi legga i testi di Hölderlin non può che essere colpito dalla loro profondità e dalla loro radicalità, la cui ricerca inquieta traspare dalle molteplici stesure che accompagnano le sue opere, segno di una insoddisfazione che affonda le sue radici non tanto e non solo nell’impegno intellettuale ma nelle contraddittorie ragioni della vita, che così drammaticamente avrebbero impegnato l’intera esistenza del poeta. Hölderlin ha avviato un corpo a corpo con il linguaggio a partire dalla percezione dell’insufficienza e limitatezza dello sguardo filosofico. Da qui anche la fatica höderliniana a prendere le distanze dalla sua stessa opera: da ciò derivano le varie versioni dei suoi lavori. Per il poeta vale l’espressione che la sua opera è la sua vita, non nel senso dell’estetizzazione dell’esistenza ma come ricerca mai abbandonata di una forma adeguata alla vita e della possibilità di rappresentarla. Egli, dunque, è giunto ai limiti della pensabilità, dove il pensiero stesso sente di non poter procedere oltre. Pochi altri autori hanno avuto il medesimo coraggio di non allontanare lo sguardo dalla tragica contraddittorietà della vita che impietosamente lacera sentimenti e corpi.

Hölderlin e Hegel perseguono ostinatamente la ricerca di un principio capace di sanare le contraddizioni delle vite. Le loro riflessioni danno voce al dolore della separazione e insieme alle possibilità di unificazione che proprio da quel dolore può nascere, perché la vita consiste nell’avvicendarsi degli opposti. Rimane l’urgenza non solo di un progetto filosofico e poetico ma anche di un progetto di rinnovamento spirituale e politico, tanto più necessario in un tempo inquieto, poiché i principi vacillano esibendo la loro fragilità. In questo senso prende valore il pensiero di Hölderlin.

Appendice. La modernità ambivalente

Testimonianze, tra le tante che si potevano ricordare, di questo nuovo spirito dei tempi sono i due contributi di Alexandr Blok, L’intelligencija e la rivoluzione[23] e di Ugo Von Hofmannsthal, Lettera di Lord Chandos[24].

Blok testimonia l’aporia della rivoluzione con queste parole: «Quando tali idee, latenti da tempo immemorabili nell’animo umano, nell’animo del popolo, infrangono le pastoie che le incatenavano e rompono come un tempestoso torrente, finendo di abbattere dighe, facendo crollare superflui lembi di argini, ciò si chiama rivoluzione. […] Essa è affine alla natura. Guai a chi pensa di trovare nella rivoluzione solo l’adempimento dei propri sogni, per quanto alti e nobili essi siano. La rivoluzione, come un turbine di bufera, come una tempesta di neve, porta sempre con sé il nuovo e l’inatteso; inganna crudelmente molti; mutila nel suo vortice il degno; porta spesso incolumi a terra gli indegni; ma questi sono particolari, questo non cambia né il corso generale del torrente, né quel minaccioso rombo assordante che ne scaturisce»[25].

La Lettera di Lord Chandos è «un manifesto del deliquio delle parole e del naufragio dell’io nel convulso e indistinto fluire delle cose non più nominabili né dominabili dal linguaggio»[26], come scrive Von Hofmannsthal: «Ho perduto ogni facoltà di pensare o di parlare coerentemente su qualsiasi argomento». Poco oltre l’autore aggiunge: «Le parole astratte di cui la lingua, secondo natura, si deve pur valere per recare a giorno un qualsiasi giudizio, mi si sfacevano dalla bocca come funghi ammuffiti»[27].

Note:

*Questo testo riprende ampiamente la tesi di dottorato dell’autore, conseguita presso la facoltà di filosofia di Roma 3.

[1] F. Hölderlin, Tutte le liriche, Mondadori, Milano, p. 877-879.

[2] G. Lukács, Il giovane Hegel e i problemi della società capitalistica, Einaudi, Torino 1975, I, p. 221.

[3] G. Lukács, cit. II, p. 391.

[4] E. Cassirer, Hölderlin e l’idealismo tedesco, Donzelli, Roma 2000, p. 33.

[5] F. Hölderlin, Scritti di estetica, Mondadori, Milano 1987, p. 125.

[6] Ivi, p. 127.

[7] Ivi, p. 128.

[8] J-F Courtine, Estasi della ragione. Saggi su Schelling, Rusconi, Milano 1998, p. 74.

[9] F. Hölderlin, Scritti di estetica, cit. p. 128.

[10] G. Lukács, Metafisica della tragedia: Paul Ernst in L’anima e le forme, SE, Milano, p.231.

[11] Ivi, p. 233.

[12] F. Hölderlin, Scritti di estetica, cit. p. 152.

[13] G. Lukács, Metafisica della tragedia: Paul Ernst, cit. p. 244.

[14] F. Hölderlin, Scritti di estetica, cit. p. 139.

[15] S. Givone, Il disincanto del mondo e il pensiero tragico, Il Saggiatore, Milano 1998, p. 132.

[16] F. Hölderlin, Scritti di estetica, cit. p. 140.

[17] R. Ruschi, Commentario in F. Hölderlin, Scritti di estetica, cit., p.186.

[18] F. Hölderlin, Scritti di estetica, cit., p. 92.

[19] Ibidem.

[20] Th. W. Adorno, Paratassi in Note per la letteratura, Einaudi, Torino 2012, p. 189.

[21] F. Hölderlin, Scritti di estetica, cit., p. 84.

[22] F. Hölderlin, Scritti di estetica, cit., p. 86-87.

[23] A. Blok, L’intelligencija e la rivoluzione, Adelphi, Milano 1978.

[24] U. Von Hofmannsthal, Lettera di Lord Chandos Rizzoli, Milano 1988.

[25] A. Blok, L’intelligencija e la rivoluzione, cit., p. 62.

[26] C. Magris, Introduzione a Lettera di Lord Chandos, cit., p. 6-7.

[27] U. Von Hofmannsthal, Lettera di Lord Chandos, cit., p. 43.