Dall’ autoritarismo agli autoritarismi – Renato Foschi

L’autoritarismo e la psicoanalisi post-freudiana

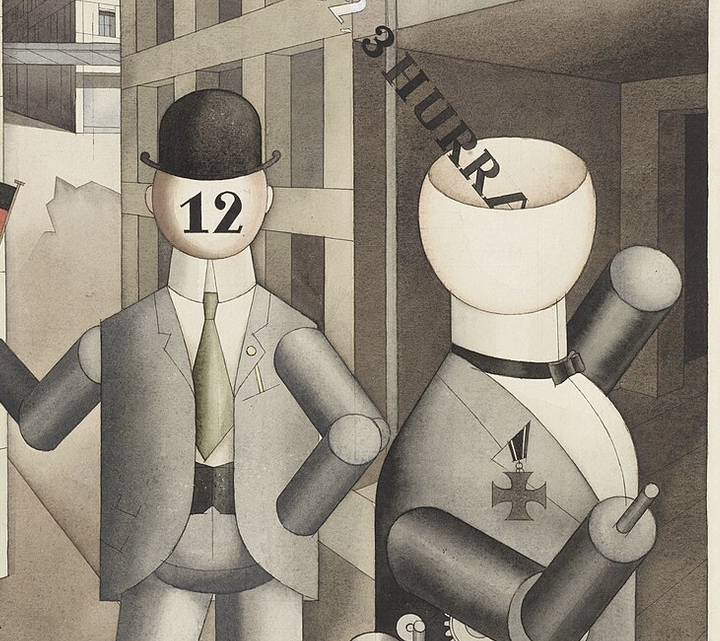

Nella storia del Novecento la psicoanalisi ha dato un importante contributo alla comprensione dell’autoritarismo, Wilhelm Reich (1933/2002) nel suo «La psicologia di massa del fascismo» aveva messo in relazione il fascismo con la repressione sessuale. La famiglia era considerata il luogo in cui veniva insegnata, fin da bambini, l’inibizione del desiderio che avrebbe favorito l’instaurarsi di un carattere rigido e una mentalità fascista. Per Reich , il popolo tedesco educato all’inibizione della sessualità era disciplinato e traumatizzato, per questo incline al fascismo. La psicologia invece avrebbe dovuto contribuire alla estinzione del fascismo per creare una società democratica, orientata alla soddisfazione del desiderio piuttosto che alla sua oppressione.

Il libro di Reich non ebbe immediata fortuna, fu bruciato dai nazisti, ma poi influenzò alcuni fondamentali lavori successivi. Reich fu una delle fonti principali dell’Anti-Edipo (1972/1975) di Deleuze e Guattari che, proprio come Reich, cercavano di comprendere perché il fascismo fosse riuscito a illudere e schiavizzare masse di persone, limitando la loro libertà e i loro desideri. Per loro, il fascismo sarebbe stato una sorta di perversione del desiderio che si sconfigge restituendo al desiderio centralità nell’esperienza umana.

Su un alto piano, Fromm (1941/2021) riteneva che il fascista temesse la libertà, preferendo la sicurezza di una società autoritaria perché le angosce esistenziali in una società libera gli sarebbero state intollerabili. Dal punto di vista della ricerca psicosociologica, Theodor Adorno (1903-1969) e i suoi collaboratori furono in seguito tra i primi a cercare di definire i fattori che compongono la «personalità» autoritaria e fascista (Adorno, et al. 1950). L’influenza psicoanalitica su Adorno era evidente, l’autoritarismo fu così considerato una sorta di meccanismo difensivo della personalità. Nel volume a cura di Adorno si analizzavano i fattori socio-demografici, i tratti tipici della personalità fascista e infine i suoi fattori cognitivi. La personalità autoritaria sarebbe stata caratterizzata da antisemitismo, etnocentrismo e conservatorismo politico ed economico. I tratti della personalità autoritaria da misurare con questionari (scala F) sarebbero stati la fedeltà ai valori convenzionali (convenzionalismo), la sottomissione alle figure autoritarie, l’aggressività nei confronti di chi non rispetta i valori tradizionali, la chiusura alla novità, all’immaginazione, al desiderio e alla tenerezza, la superstizione, la stereotipia, l’orientamento al potere, la durezza nei rapporti con gli altri, caratterizzati da dominio e sottomissione, la distruttività, il cinismo, la tendenza a proiettare all’esterno dimensioni inconsce, a vedere gli altri come pericolosi (proiettività), e infine un’eccessiva preoccupazione per il sesso e per la trasformazione nel tempo delle pratiche sessuali. Per il gruppo di Adorno, l’autoritarismo era quindi soprattutto un fattore riguardante la psicologia individuale. L’autoritario aveva un pensiero inflessibile e rifuggiva da tutto ciò che considerava come ambiguo, disordinato, caotico.

La psicologia degli individui autoritari

Come è noto l’autoritarismo fu anche oggetto di studio sperimentale nel lavoro di Stanley Milgram (1933-1984) che ebbe il merito di dimostrare come esso fosse determinato dall’identificazione con gli altri e dalla predisposizione all’obbedienza (Milgram, 1974). Si dimostrava che l’obbedienza era determinata dalla situazione e dall’appartenenza al gruppo. Ci si pose quindi il problema dell’autoritarismo di gruppo studiato dagli psicologi sociali che elaborarono l’orientamento alla dominanza sociale (SDO) come un fattore che sollecita la propensione a vedere il proprio gruppo in contrapposizione ad altri gruppi e la tendenza ad attribuire agli altri caratteristiche negative (Sidanius, Pratto, 1999).

Una delle nozioni di maggior successo nella storia della ricerca sulla personalità autoritaria fu anche la tolleranza/intolleranza dell’ambiguità, originariamente definita come la «tendenza a ricorrere a soluzioni in bianco e nero, a giungere a una chiusura prematura per quanto riguarda gli aspetti valutativi, spesso trascurando la realtà, e a cercare l’accettazione e il rifiuto complessivi di altre persone» (Frenkel-Brunswik, 1949, p. 115). A questo proposito, Jost et al. (2003) hanno sostenuto che il conservatorismo politico sarebbe motivato dalla necessità di dare un senso a un mondo sociale incerto e minaccioso. In questo modello, l’intolleranza dell’ambiguità sarebbe solo uno dei tanti stili cognitivi che moderano la gestione psicologica dell’incertezza e della paura; inoltre, costrutti cognitivi più ampi come la giustificazione del sistema sono stati sviluppati in seguito come una cornice in cui l’intolleranza dell’ambiguità, in presenza di un mondo vissuto come minaccioso, risulta uno dei fattori che scatenano l’autoritarismo fino a giustificarlo (Jost, 2020, p. 64).

Recentemente Montuori (2005) ha proposto che l’uso della «logica disgiuntiva o/o» o del «pensiero in bianco e nero» sia tipica dei leader politici autoritari e dei loro seguaci (p. 27). In particolare, Montuori (2005) ha sottolineato che questo stile cognitivo è particolarmente saliente nelle situazioni sociali in cui un gruppo esterno viene bollato come minaccioso per l’individuo e la società. Questa logica è simile alla «scissione dell’oggetto» (objektspaltung), ossia un meccanismo di difesa, studiato dalla psicoanalisi, attraverso il quale le persone non riescono a riconoscere le caratteristiche positive e negative di sé e degli altri e dividono la propria esperienza o in tutto buono o in tutto cattivo (cfr. Savvopoulos, Manolopoulos, Beratis, 2011).

Nella psicologia scientifica contemporanea ci troviamo quindi di fronte a un’interpretazione della predisposizione all’autoritarismo basata su stili cognitivi.

L’ autoritarismo come risposta alla crisi

Il populismo che affligge le democrazie contemporanee sembra aver distrutto il vecchio sistema ideologico dei partiti tradizionali (Anselmi, 2017, 2023). Ma quali sarebbero le principali ansie attuali che portano al populismo? Secondo Inglehart e Norris (2016) i fattori scatenanti del populismo di destra sono le crisi del mondo occidentale causate dalla silenziosa rivoluzione progressista che ha caratterizzato i paesi industrializzati dalla fine della Seconda guerra mondiale (sulla rivoluzione silenziosa si veda Inglehart, 1977). Durante la Guerra Fredda, lo scenario culturale dei paesi a capitalismo avanzato era quindi totalmente diverso da quello della prima metà del XX secolo. Il pacifismo si diffuse ampiamente tra i boomers occidentali; inoltre, una nuova sensibilità ecologica fece la sua comparsa sulla scena politica, e in seguito in molti paesi europei furono fondati i partiti verdi. I movimenti di protesta studentesca della fine degli anni Sessanta chiedevano inoltre un cambiamento radicale dei valori in senso pacifista, egualitario e femminista. Poi, dopo le rivolte di Stonewall (1969), si radicò anche il movimento per i diritti LGBTQ+.

Questi cambiamenti furono però vissuti da gran parte della popolazione come negativi, trasformazioni che insieme alla crisi economica innescata da politiche monetariste e neoliberiste di disinvestimento pubblico, hanno recentemente scatenato il populismo come reazione controrivoluzionaria. Il ceto medio in crisi e impoverito ne è stato il principale promotore (Inglehart, Norris, 2016, p. 3; cfr. Norris, Inglehart, 2019).

Così, negli anni Ottanta, con il cosiddetto riflusso nella sfera privata, la paura innescata dai movimenti di protesta ha prodotto anche una crisi d’identità di quei gruppi sociali (soprattutto borghesi, maschi, cisgender e bianchi) che guardavano con timore all’avanzata di gruppi sociali tradizionalmente discriminati e razzializzati (Foschi, 2022; si veda anche Vincenzo, Foschi, 2021).

Rispetto agli anni Sessanta e Settanta, quindi, il mondo di oggi si presenta profondamente trasformato. Beck (1992), ad esempio, ha sottolineato che la società industriale per perdurare ha aumentato i rischi associati allo sviluppo economico, in questo senso anche il rischio ecologico, ha affiancato gli altri rischi tipici del mondo contemporaneo. La combinazione di democrazie basate su distorsioni post-democratiche e policrisi può quindi facilmente essere l’innesco di radicalismi politici.

Paradossalmente, i nuovi partiti populisti di destra sono così stati percepiti anche dalle classi lavoratrici come una cura alla crisi, all’austerità e al taglio del welfare statale. Così oggi all’orizzonte politico c’è persino un rinnovato nazionalismo sovranista che si oppone soprattutto al cosmopolitismo e alla cooperazione tra le nazioni. Alle idee universalistiche alla base delle Nazioni Unite si contrappone ora una concezione conflittuale tra gli Stati che ha soppiantato i valori politici orientati alla cooperazione. L’ibridazione tra gli Stati è vissuta dai populisti come un pericolo che minaccerebbe l’esistenza dei popoli in futuro. Secondo Anselmi (2023, p. 86), il sovranismo rappresenta quindi una domanda di protezione dalla politica vissuta come una minaccia economica, lavorativa, domestica e così via. Sempre Anselmi (2023, pp. 88-89) non manca di notate la sovrapposizione di queste funzioni del populismo di destra con gli obiettivi politici anche della sinistra radicale. Punti di vista ideologici in passato agli antipodi, oggi spesso convergono, opponendosi alle politiche monetariste e neoliberiste. Entrambi si oppongono alla globalizzazione e al libero mercato, visti come i principali fattori scatenanti delle crisi globalizzate. Tuttavia, il populismo di destra non immagina di superare la crisi progettando un futuro migliore, ma cerca invece un ritorno al passato, come se si trattasse di un’età dell’oro in cui la «crisi» non esisteva. Il tentativo della destra radicale è quindi quello di bloccare il processo che porterebbe a un futuro che cambia il mondo, armonizzando i rapporti di forza tra generi, classi, culture e individui. Oggi c’è quindi un uso propagandistico della paura del domani come spettro che modella l’effettiva capacità dei cittadini e dei politici di costruire il futuro (Foschi, 2024).

Le logiche dei nuovi autoritarismi

I nuovi autoritarismi sarebbero dunque determinati da «meccanismi di difesa» per cui i soggetti che vedono il presente in crisi e il futuro come rischioso hanno una nostalgia per la società idealizzata del passato. Questa nostalgia era presente anche in poeti e intellettuali comunisti come Pasolini che, pur noto per la ricerca del progresso e non del mero sviluppo economico, viveva il capitalismo avanzato come estraniante e negativo, aspirando invece a un passato idealizzato. Pasolini in una nota poesia scriveva: «Io sono una forza del Passato. Solo nella tradizione è il mio amore. Vengo dai ruderi, dalle chiese, dalle pale d’altare, dai borghi abbandonati sugli Appennini o le Prealpi, dove sono vissuti i fratelli». Se Pasolini criticava da sinistra la contemporaneità piangendo la scomparsa di un passato-placenta, da destra Evola chiamava alla rivolta contro il mondo moderno, contro l’africanizzazione, contro il femminismo, contro le nuove sessualità, contro la «sostituzione etnica». Facilmente, dunque, il rapporto con la tradizione può diventare nostalgia, ma nel caso peggiore può essere rifiuto di ogni forma di progresso e di modernità da bloccare, ad esempio per l’Evola de «l’arco e la clava» (1968), anche con le maniere forti. In entrambi i casi siamo di fronte a una distopia nei confronti del passato e della tradizione (Foschi, 2024).

L’idea di una società del futuro ancora più aperta e democratica diventa così l’innesco del populismo in cui le categorie degli afroamericani, delle donne, degli immigrati e delle diverse identità sessuali, soggetti sempre più attivi in questa rappresentazione del futuro, sono visti come i responsabili della perdita di ricchezza e di potere da parte di chi tradizionalmente li deteneva. Il meccanismo è identico a quello della somma zero presente anche nel razzismo e nell’antisemitismo (Foschi, 2022). Oggi in paesi a capitalismo avanzato si vota per una destra radicale che sulla base di slogan come il MAGA propagandano una sorta di pericolosa rinascita imperialista come soluzione alla crisi economica e alle ansie esistenziali. Per comprendere i meccanismi logici sottostanti a queste scelte politiche, spesso controintuitive, per cui una élite economica viene sostenuta da una larga base popolare occorre far riferimento ai cosiddetti pregiudizi a somma zero. Studiati in psicologia, essi sono definiti come «convinzioni soggettive per le quali, indipendentemente dall’effettiva distribuzione delle risorse, i guadagni di una parte siano inevitabilmente maturati a spese di altre parti» (Davidai & Tepper, 2023, p. 1). Il pensiero a somma zero è quindi conflittuale e non cooperativo, un meccanismo consolidato nel comportamento umano, apparso in varie forme nel corso della storia. L’homo sapiens regola spesso gli scambi a livello individuale e sociale, ma anche tra Stati sovrani, in base al pregiudizio della somma zero (Rachman, 2012). Solo di recente, tuttavia, gli psicologi hanno iniziato a studiare intensamente a livello individuale e di piccolo gruppo quali siano le dinamiche causate da tali pregiudizi (Davidai & Tepper, 2023). La logica a somma zero non è specifica dell’ideologia di destra, ma può essere un modo di pensare anche dell’ideologia di sinistra. Sembra legata alla percezione di un individuo o di un gruppo di perdere qualcosa e, dal punto di vista delle differenze ideologiche, «i conservatori sono più suscettibili al pensiero a somma zero quando lo status quo della società viene messo in discussione, mentre i progressisti sono più suscettibili al pensiero a somma zero quando lo status quo viene mantenuto» (Davidai & Ongis, 2019, p. 1). Le credenze a somma zero inoltre sembrano essere asimmetriche, ossia un individuo crede che gli altri gli sottraggano qualcosa, ma non pensa che potrebbe anche essere percepito dagli altri come un usurpatore (Roberts & Davidai, 2022). In questo senso, è stato evidenziato che i bianchi conservatori (ma non i moderati o i liberali) che hanno credenze a somma zero nei confronti dei neri percepiscono anche un pregiudizio contro loro stessi, ritenendo che questo pregiudizio nei confronti dei bianchi middle class sia identico al razzismo nei confronti dei neri (Norton & Sommers, 2011; Rasmussen, et al. 2022).

Per giunta gli psicologi sociali hanno anche dimostrato su piccoli campioni che le credenze a somma zero sono correlate alle teorie del complotto e al populismo; le logiche a somma zero tendono così a diminuire se al potere c’è un partito populista che promette di risolvere le paure che caratterizzano queste false credenze (Papaioannou, Pantazi, & van Prooijen, 2023).

Quindi, se il conservatore percepisce la situazione in cui vive come perdente, i responsabili di questa perdita sono identificati in un insieme di persone che gli sottraggono qualcosa (ricchezza, potere, felicità, potere sessuale, ecc.) e sono percepite come diverse dal gruppo egemone. Questi gruppi percepiti come potenzialmente «rivoluzionari» diventano pericolosi concorrenti del mio gruppo e possono anche essere disumanizzati e, su scala gerarchica, trattati come inferiori e responsabili di cambiare lo status quo. Sentirsi defraudati di parti importanti della propria identità spinge così a cercare capri espiatori che possono variare al variare delle esigenze sociali. La nostalgia per le gerarchie del passato, al contrario, tranquillizza rispetto alle evoluzioni sociali che hanno portato all’emancipazione di lavoratori, etnie, schiavi, donne, immigrati e omosessuali. Questo sembra essere il meccanismo di contraccolpo psicologico del populismo di destra, in cui «i conservatori tendono a considerare i guadagni di alcuni gruppi (ad esempio, donne, afroamericani e immigrati) come compensati dalle perdite di altri gruppi (ad esempio, uomini, europei e cittadini statunitensi). I conservatori, ad esempio, sono più propensi a credere che l’espansione dei diritti civili per le minoranze vada a scapito della maggioranza e che l’aumento delle opportunità di lavoro per le donne diminuisca le opportunità per gli uomini» (Davidai & Ongis, 2019, p. 1). Per questo, nella reazione del populismo di destra, uno dei meccanismi che rafforza il nuovo razzismo e la discriminazione, è certamente il pensiero a somma zero.

Questo sentimento di perdita è, tra l’altro, sorprendentemente simile a quello che si sviluppa nel complesso edipico da parte del padre che si sente usurpato dal nuovo nato. Nei primi minuti del suo film Edipo Re, Pier Paolo Pasolini per esprimere i sentimenti del padre nei confronti del figlio inserisce una scritta nera sulla pellicola che recita: «Tu sei qui per prendere il mio posto nel mondo, ricacciarmi nel nulla e rubarmi tutto quello che ho». In questo senso, la logica di Edipo ha un valore più generale rispetto al significato più specifico e familiare attribuitole da Freud che è proprio simile al pensiero a somma zero. Parimenti, è stato notato che ci sono aspetti del populismo di destra che sembrano veri e propri meccanismi psicopatologici:

In risposta alla politica di sinistra, stiamo assistendo all’ascesa dell’ideologia di destra. Un aspetto chiave di questa psicopatologia è l’enfasi sulla libertà dell’individuo competitivo che resiste alla vergogna e alla censura del Super-io di sinistra politicamente corretto. Grazie a una combinazione di perversione, sociopatia e strutture di personalità borderline, il libertario di destra esprime gli impulsi senza vergogna o senso di colpa, utilizzando i processi inconsci di negazione, scissione e proiezione. Inoltre, la destra spesso assume la propria identificazione di vittima, invertendo il rovesciamento postmoderno delle gerarchie sociali premoderne. In una struttura dialettica, la sinistra cerca di superare i pregiudizi conservatori e la destra si sforza di superare i movimenti sociali e la censura della sinistra (Samuels, 2022, p. 4).

I motivi che spingono a mettere in atto questi meccanismi di difesa a livello politico sarebbero quindi legati al complesso di Edipo:

Tuttavia, ispirandomi alla teoria del principio di piacere di Freud, ritengo che alla base di queste diverse risposte della destra vi sia la negazione della realtà e il desiderio di aggrapparsi al piacere edipico. Da questa prospettiva, il complesso di Edipo rappresenta il modo in cui gli individui cercano di perseguire il proprio piacere ad ogni costo, rifiutando di sottomettersi ai dettami della legge sociale. Questa teoria psicoanalitica mi permette di collegare l’ascesa del populismo di destra con la dipendenza dalle tecnologie mediatiche, la diffusione del capitalismo consumistico e la medicalizzazione del malcontento (Samuels, 2023, p. 10).

Va tuttavia osservato che, per superare il complesso di Edipo, il bambino deve spostare la sua attenzione da un unico oggetto di desiderio a un vasto universo di possibilità. Potrà così soddisfare i suoi desideri in molti modi, più o meno sublimati. Il superamento dell’Edipo implica quindi l’apertura a un mondo complesso.

Nella cultura contemporanea assistiamo quindi a una vera e propria dialettica ideologica in cui pre-moderno e post-moderno, visioni gerarchiche ed egualitarie, feudalesimo e democrazia si scontrano secondo potenti meccanismi di polarizzazione e paure edipiche di espropriazione con il pensiero a somma zero come «mediatore».

Verso il futuro

Molti studiosi concordano sul fatto che ci troviamo in un periodo di transizione, definito come un’epoca postnormale caratterizzata dalla complessità. I vecchi problemi di ridistribuzione della ricchezza non sono ancora stati risolti, i movimenti migratori sono potenti, le relazioni tra culture e religioni sono difficili e le guerre territoriali e culturali sono presenti in vaste aree della terra. Persistono razzismo e discriminazione. Le pandemie colpiscono rapidamente e sollevano dubbi sulla scienza medica tra le popolazioni e problemi nelle relazioni tra gli Stati sovrani per quanto riguarda le politiche sanitarie globali, il clima è in crisi e questa crisi è artificialmente creata dall’uomo. Siamo quindi in quella che è stata definita una era geologica artificiale: l’Antropocene.

L’epoca dell’Antropocene, rispetto alle altre, sarebbe caratterizzata non solo da un ecosistema profondamente modificato dall’uomo, ma anche da una complessità intrinseca. In questo senso, l’Antropocene è quindi un’epoca di crisi globali complesse per adattarsi alle quali le persone realizzano una semplificazione del contesto al fine di controllarlo. Così come lo sono i modi di pensare auto-imposti, come il pensiero a somma zero basato su fallacie logiche che vengono paradossalmente immaginate come dispositivi per affrontare situazioni complesse, cadendo facilmente in errori di valutazione e perseguendo soluzioni alle crisi che creano più problemi di quanti ne risolvano.

In accordo con Morin (2020), le crisi del tempo presente hanno molteplici sfaccettature (policrisi) e i pretesti per immaginare un futuro distopico aumentano di giorno in giorno: ad esempio, la tecnologia fa paura, si teme l’IA, il 5G, la medicina biotecnologica o la carne sintetica; viviamo in una sorta di paura perpetua. Senza dimenticare che anche in passato tutte le «diavolerie moderne», come il telescopio di Galileo, erano in realtà elementi di rottura con la tradizione, capaci di rivoluzionare la cultura. Oggi notiamo però un’accelerazione delle scoperte tecnologiche e scientifiche, e della comunicazione globale che, come esseri umani, non abbiamo probabilmente mai sperimentato in epoche precedenti e che la maggior parte del genere umano, anche le persone altamente istruite, percepisce con sospetto. Soprattutto il tentativo di controllare la natura attraverso la tecnologia è percepito acriticamente come un male. In questo senso si assiste addirittura a un’inversione di tendenza rispetto alle idee di oltre un secolo fa, quando nell’era positivista e post-positivista il controllo della natura era considerato un’opera meritoria; in realtà, la natura era considerata una sorta di mostro indecifrabile, un Leviatano, che l’umanità doveva necessariamente domare e controllare per mezzo della scienza e delle tecnologie (O natura, o natura, perché non rendi poi quel che prometti allor? Perché di tanto inganni i figli tuoi?). Nel periodo post-positivista, Freud in «L’avvenire di un’illusione» (1927) esprime esattamente lo spirito dell’uomo di scienza decostruendo la credenza in un dio la cui funzione era quella di rassicurare gli esseri umani di fronte agli imprevedibili inganni della natura, sostituendolo con la ricerca umana e tecnologica utile a controllare e gestire il caso e i pericoli della natura. Al contrario, oggi sembra che la precedente ragione per cui la tecnologia viene contrapposta alla natura sia stata dimenticata e che il rapporto tra tecnologia e natura sia necessariamente rappresentato come conflittuale. Si ragiona come se l’uomo avesse perso la necessità di adattarsi a un ambiente naturale, spesso ostile, che ha il potenziale per farci estinguere attraverso batteri, virus, parassiti o catastrofi. In questa complessità, se la democrazia e il capitalismo sembrano portarci alla policrisi, i populismi di destra sarebbero una sorta di cura per superare queste crisi attraverso la mentalità tradizionale con i suoi corollari a somma zero e cospiratori. Il passato diviene quindi il luogo della sicurezza. Le ideologie radicali promettono un patto sociale non democratico ma autoritario che illude di poter domare o fermare il futuro. Persino le culture «rivoluzionarie» New Age non sfuggono al conflitto e alle teorie cospirative secondo la logica a somma zero (Beres, Remski, & Walker, 2023).

La complessità del presente porta facilmente a comprendere che un’unica idea di autoritarismo, come quella descritta da Adorno, risulta oggi inadeguata. Infatti, nel mondo contemporaneo esistono varie forme di autoritarismo con tratti e polarizzazioni diverse. Tutte si basano sui meccanismi affettivi e cognitivi descritti nei paragrafi precedenti e rispondono a una sorta di sindrome identitaria (Genovese, 2021) i cui confini sono difficili da rappresentare, ma che è certamente caratterizzata dalla perdita di potere di alcuni generi su altri generi, di alcune classi su altre classi, di alcune culture su altre culture. I gruppi che perdono potere abbracciano facilmente un’ideologia conservatrice, autoritaria e tradizionalista. Votano per questo o quell’altro personaggio in cui intravedono una possibilità di riscatto. Queste mentalità conservatrici sono altamente semplificatrici e assumono visioni nostalgiche in conflitto con altri gruppi che utilizzano un pensiero a basso sforzo – un pensiero scorciatoia che sembra utile per gestire la complessità e controllare nuovi fenomeni anche di ordine sociale (Eidelman, Crandall, Goodman, & Blanchar, 2012) – e soprattutto il pregiudizio Zero-Sum. Tradizionalismo, somma zero, polarizzazioni, intolleranza dell’ambiguità, discriminazione, razzismo, teorie del complotto sono appunto tutte schematizzazioni e tentativi inefficaci di imbrigliare la complessità. Nuove forme di autoritarismo che minacciano le democrazie liberali. Tali dispositivi mentali a basso sforzo possono essere considerati anche come ideologie palliative (Napier, Bettinsoli, & Suppes, 2020; Jost, 2020). Sembrano utili, ma invece possono addirittura esacerbare i contrasti e portare a ulteriori conflitti tra individui, gruppi o nazioni a causa di un pensiero radicalmente non cooperativo.

Sorgono quindi delle domande: Cosa possiamo fare per eliminare le tendenze autoritarie dell’Homo sapiens? Cosa fare per diminuire questi meccanismi psicopatologici che portano a pensare al presente come critico e al futuro come pericoloso e a rivolgersi a un passato vissuto come tranquillizzante? Come immaginare un futuro in cui il pensiero a somma «non zero» sia prevalente? Come progettare un futuro in cui la globalizzazione, la cooperazione, la complessità, la democrazia, la tecnologia e l’uguaglianza siano immaginate «non rischiose»?

Per concludere, l’educazione alla tolleranza, la discussione dei fenomeni secondo la logica della complessità e la ricerca di soluzioni creative per decostruire razzismo e pregiudizi devono essere considerate opzioni concrete. Più specificamente, però, è necessario favorire il passaggio dalla distopia prodotta dal backlash alla fiducia in un futuro positivo.

Secondo Montuori (2021):

La crisi del futuro è anche una crisi di complessità. Il mondo è sempre più interconnesso, interdipendente, incerto e pluralista. Per dargli un senso e per comprendere la complessità delle emergenti identità post-binarie post-oppositive, è necessario un diverso tipo di pensiero, che Morin definisce Pensiero Complesso. Per creare nuovi mondi, è necessaria una creatività complessa, che riconosca la complessità umana ed espanda le possibilità umane, dove la creatività è diretta alla creazione di vantaggi reciproci. La crisi del futuro è, infine, un test delle possibilità umane, un test di ciò che gli esseri umani sono in grado di fare – come pensano, creano, si relazionano e agiscono (p. 74).

È quindi necessario trasformare le distopie del tempo presente in utopie (Genovese, 2023). Le stesse utopie che hanno portato alle rivoluzioni del XVIII secolo.

Bibliografia

T.W., Adorno, E., Frenkel-Brunswik, D.J., Levinson, R.N. Sanford, The Authoritarian Personality, New York, Harper & Brothers, 1950.

Andrews Fearon, Zero-Sum mindset & its discontents, Unpublished doctoral dissertation, Cambridge, University of Cambridge, 2022.

Anselmi, Populismo, Milano, Mondadori università, 2017.

Anselmi, Ideologie Politiche, Milano, Mondadori università, 2023.

Beck, Risk society: Towards a new modernity, New York, Sage Publications, 1992.

Beres, M. Remski, J. Walker, J., Conspirituality: How new age conspiracy theories became a public health threat, New York, PublicAffairs, 2023.

Davidai, M. Ongis, The politics of zero-sum thinking: The relationship between political ideology and the belief that life is a zero-sum game, Science Advances, 5(12), eaay3761, 2019.

Davidai, S.J. Tepper, The psychology of zero-sum beliefs, Nature Reviews Psychology, 2, pp. 1-11, 2023.

Deleuze, F. Guattari, L’Anti-Edipo, Torino, Einaudi, 1975.

Eidelman, C.S. Crandall, J.A. Goodman, J. C. Blanchar, Low-effort thought promotes political conservatism. Personality and Social Psychology Bulletin, 38(6), pp. 808-820, 2012.

Evola, L’arco e la clava, Milano, all’insegna del pesce d’oro, 1968.

Foschi, Storia dei razzismi, Milano, Mondadori Università, 2022.

Foschi, “He Who Leaves the Old Way for the New, Knows What He Leaves, but Does Not Know What He Will Find”: Traditionalism, Zero-Sum Thinking, and Imagined Future, World Futures, 80, pp. 223-240, 2024.

Frenkel-Brunswik, Intolerance of Ambiguity as an Emotional and Perceptual Personality Variable, Journal of Personality, 18 (1), pp. 108–143, 1949.

Freud, The future of an illusion, New York, Norton and Company, 1990.

Fromm, Fuga dalla libertà, Milano, Mondadori, 2021.

Genovese (a cura di), Sulla sindrome identitaria. Nuovi razzismi e cittadinanza attiva, Torino, Rosenberg & Sellier, 2021.

Genovese, L’inesistenza di Dio e l’utopia, Macerata, Quodlibet, 2023.

R.F. Inglehart, The silent revolution: Changing values and political styles among Western publics, Princeton, Princeton University Press, 1977.

R.F. Inglehart, P. Norris, Trump, Brexit, and the Rise of Populism: Economic Have-Nots and Cultural Backlash. Harvard University, John F. Kennedy School of Government, 2016.

J.T. Jost, J. Glaser, A.W. Kruglanski, F.J. Sulloway, Political conservatism as motivated social cognition. Psychological Bulletin, 129, pp. 339-375, 2003.

T. Jost, A theory of system justification, NewYork, Harvard University Press, 2020.

Milgram, Obedience to Authority. An Experimental View, New York, Harper Collins, 1974.

Montuori, How to make enemies and influence people: Anatomy of the anti-pluralist, totalitarian mindset, Futures, 37(1), pp. 18-38, 2005.

Montuori, Complexifying the Future, in F. Gembillo, Complessità ed etica, Messina, Armando Siciliano Editore, pp. 58-78, 2021.

Morin, Sur la crise, Paris, Flammarion, 2020.

L. Napier, M. L., Bettinsoli, A. Suppes, A., The palliative function of system-justifying ideologies, Current Opinion in Behavioral Sciences, 34, pp. 129-134, 2020.

Norris, R. Inglehart, Cultural backlash: Trump, Brexit, and authoritarian populism, Cambridge, Cambridge University Press, 2019.

I. Norton, S. R. Sommers, Whites see racism as a zero-sum game that they are now losing. Perspectives on Psychological science, 6 (3), pp. 215-218, 2011.

Papaioannou, M. Pantazi, J.W. van Prooijen, (2023). Unravelling the relationship between populism and belief in conspiracy theories: The role of cynicism, powerlessness and zero‐sum thinking, British Journal of Psychology, 114(1), pp. 159-175, 2023.

Rachman, Zero-sum future: American power in an age of anxiety, New York, Simon and Schuster, 2012.

Rasmussen, et al. (2022). White (but not Black) Americans continue to see racism as a zero-sum game; White conservatives (but not moderates or liberals) see themselves as losing. Perspectives on Psychological Science, 17(6), pp. 1800-1810, 2022.

Reich, Psicologia di massa del fascismo, Torino, Einaudi, 2002.

Roberts, S. Davidai, The psychology of asymmetric zero-sum beliefs, Journal of personality and social psychology, 123(3), pp. 559-575, 2022.

Samuels, The psychopathology of political ideologies, New York, Routledge, 2022.

Samuels, Psychoanalysis and the Future of Global Politics: Overcoming Climate Change, Pandemics, War, and Poverty, Cham, Palgrave, 2023.

Savvopoulos, S. Manolopoulos, S. Beratis, Repression and splitting in the psychoanalytic process. International Journal of Psychoanalysis, 92, pp. 75-96, 2011.

Sidanius, F. Pratto, Social dominance: An intergroup theory of social hierarchy and oppression, New York, Cambridge University Press, 1999.

Vincenzo, R. Foschi, Razzismo vecchio stile, razzismo moderno, populismo: una ricerca di psicologia sociale, in R. Genovese (a cura di), Sulla sindrome identitaria. Nuovi razzismi e cittadinanza attiva, pp. 23-70, Torino, Rosenberg & Sellier, 2021.

* * *

L’autore: Renato Foschi, Dipartimento di Psicologia Dinamica, Clinica e Salute Sapienza Università di Roma