LA FIGURA DI SÉ. SULLA PITTURA DI RUGGERO SAVINIO – di MARIO PEZZELLA

Fig. 1

È l’ora in sospeso del crepuscolo serale, l’attimo liminare che precede la notte, ancora una luminosità penombrale permette appena di distinguere i contorni delle figure. Un uomo e un bambino sono ritratti di spalle su un sentiero che si trova ai bordi di un piccolo lago. Non è propriamente un autoritratto, non è dichiarato come tale[1], dal quadro sappiamo solo che l’uomo sta indicando qualcosa a suo figlio con un ampio gesto della mano sinistra: forse le bianche iridescenze che dal cielo dello sfondo si riflettono nell’acqua, forse il lieve movimento che sembra muovere le onde, o più probabilmente il tempietto che si scorge sulla riva opposta del lago, classico o neoclassico, poco importa, conta che rimandi all’antico, come fosse la dimora disabitata di antichi dèi scomparsi e ora divenuti oscuri o di ninfe di cui restano solo le ombre. Le due figure sono ritratte di spalle con lo sguardo rivolto verso il paesaggio, come in alcuni quadri di Friedrich, sottolineando così la loro solitudine, il confronto esclusivo che stanno compiendo, una meditazione che richiede una separazione dal resto del mondo. Il lago è piccolo, eppure il tempietto pare lontano in una distanza irrecuperabile, inarrivabile, forse il gesto della mano sinistra vuole essere anche un saluto o un congedo a qualcosa di irrevocabilmente perduto, e così nella rappresentazione, che sembrava immobile nella sospensione estatica dell’attimo crepuscolare, entra il movimento irreversibile del tempo che trascorre, ed anzi tutto il quadro per intero sembra proprio una metafora emblematica del Tempo, l’uomo già adulto saluta un passato definitivamente trascorso, ma il suo commiato è anche un invito al bambino a serbarne memoria in futuro. Allegoria del tramandare, il crepuscolo serale si dilata allora nel tramonto di un’epoca del mondo, di quell’antico a cui allude il tempietto, ma forse anche dell’epoca in cui vive l’uomo, che ancora ha ben presente quelle linee, quelle figure, ma ne presente il prossimo definitivo dissolvimento e spera che almeno suo figlio ne serbi un’immagine di sogno e una traccia, in attesa di un essere ancora indefinibile, senza nome. Il quadro è Giardino del 1997 (Fig. 1) [2].

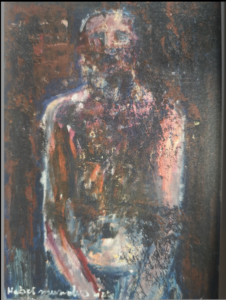

Inerire il tempo nella forma è un tratto caratteristico dello stile di Savinio e per lui lo è della pittura in generale: «…La figura oltre che portata dal tempo, lo porta, anzi l’incorpora»[3]. Anche quando riprende immagini di artisti del passato non si tratta di copie, perchè il modello antico e ideale viene percorso dalla corrosione del divenire, dalla tensione tra il non più e il non ancora, investito dalla nascita e dalla morte, e qui siamo davvero molto lontani dalle rivisitazioni tarde di De Chirico, che tendono all’opposto a riconferire statica eterna alla figura. Nell’autoritratto questa esposizione del tempo acquista la sua massima intensità, perchè è su se stesso che Savinio ne saggia il trascorrere, qualche volta in uno stato d’animo di quiete fatale ma in certo modo serena, altre volte con una tragica percezione dell’informe, come in un quadro del 1989, dove compare quasi in aspetto di Cristo martirizzato (Fig. 2), o nell’autoritratto con Epicuro (2014, Fig. 3) dove alla relativa stabilità e fissità della scultura classica che ritrae il filosofo si contrappone il volto deformato con le orbite scavate dell’artista. Il divenire del tempo nei volti può essere inteso come ritorno al ritmo delle acque e del cosmo, ma anche come violenta e dolorosa decomposizione. Un essere in sospeso ed incerto non appartiene solo alla biografia dell’artista: è lo stato d’animo dell’inconscio del collettivo nel nostro tempo. È in questo senso profondo che Savinio esprime il legame con la propria epoca attraverso il ritratto. In Giardino 1997 il gesto della mano si leva sui riflessi delle onde appena mosse, commisura il tempo e lo spazio, in ascolto di déi divenuti oscuri e non più esistenti, ma che pure sembrano persistere in una latenza penombrale dell’anima, l’uomo vorrebbe che il figlio vedesse sentisse il vuoto del tempo in cui sono, e che quasi impercettibile continua a trascorrere nel moto delle acque, «dobbiamo forse cercare la luce nel fondo dell’ombra» senza distogliere però lo sguardo «dal chiarore di luce che balugina oltre la parete dell’ombra»[4], come avviene anche nella incerta luminescenza del crepuscolo di Giardino.

Fig. 2

Fig. 3

In un testo di Vincenzo Consolo di forte intensità dedicato a Savinio, che meriterebbe uno studio e un commento a parte, sono descritte le tonalità affettive che lo scrittore percepisce nei suoi quadri: «Venne poi il crepuscolo, la sera. Una sera azzurra e bruna, vermiglia e gialla. Con un reticolo d’ombre, di caligini, un turbine di braci…E tu, e noi chi siamo? Figure emergenti o svanenti, agonici spettri, palpiti, aneliti, graffi indecifrati. Sussurro, parola fioca nel mare del silenzio»[5]. Meriterebbe un commento a parte perchè è difficile immaginare un contrappunto così intenso e motivato tra la scrittura e l’immagine, tra i loro ritmi e le loro temporalità certo diverse, eppure in qualche modo convergenti. In Giardino, e in altre opere del pittore, per la verità io vedo piuttosto un affidarsi umile alla trepidazione del tutto, o come una preghiera della natura di essere salvata, attraverso la forma, dal suo silenzio, dalla mancanza di linguaggio, dal suo dover tramontare. E la forma che riceve nei quadri di Savinio come però definirla meglio di così, un mormorio, una vibrazione sonora, un’increspatura di colori? Il divenire della figura, l’erosione dei suoi contorni può avvenire o per eccesso di luce in cui le forme si attenuano fino a svanire come in un abbagliamento – o per dilagare di ombre che sempre più ne offuscano la definizione; Savinio conosce entrambe queste modalità, «…immagine come essenziale punto d’arrivo, ma attraverso la storia stessa del suo dissolversi…Rammemorano in sé, queste figure, tutta l’esperienza del proprio dissolversi…Serale è l’ora di queste figure. Quando si fa silenzio – e cioè le voci vanno spegnendosi, ma i loro colori risuonano ancora. Quando la notte scende e se ne avverte ancora il movimento, il suono. Questo è il tempo dell’ascolto»[6]. Perchè in tal modo a Savinio riesce una cosa che di per sé sembrerebbe negata alla pittura e riservata invece alla scrittura: incorporare all’immagine la memoria, e l’eco del tempo perduto, e la sua precaria redenzione nella forma.

Savinio non delinea figure dai contorni fortemente definiti (come per esempio quelle di De Chirico) non vi rinuncia interamente in una astrazione idealizzante, né le dissolve del tutto in un un’informe materico. La sua è una figura erosa, sottoposta all’abrasione del trascorrimento, di cui offrono un’esposizione incessante, talora vibrante in una metamorfosi dionisiaca, talora incupita dal senso tragico della caducità: «…La figura, oltre che portata dal tempo, lo porta, anzi l’incorpora…Il vero pittore sente il mormorio del tempo che s’incorpora alle forme»[7]. Parla di sé Savinio: ma per lui l’essenza della pittura è proprio in generale il Tempo; perfino nei pittori più fortemente legati alla definizione e alla saldezza della forma egli scorge oltre la «chiusura dei contorni…una instabilità e una vertigine», che derivano dal divenire che preme entro di essi. La pittura, pensa Savinio, ha in sé il polo utopico dell’arresto, di un’estasi atemporale, «un sogno d’immobilità»[8] in cui consegna le cose a uno spazio che non trascorre; a questa atemporalità ideale si contrappone però l’altro polo, quello che, proprio nell’immagine così fissata, tende a rinviare e a far emergere l’operare erosivo. La pittura vive nella dialettica di questi due estremi, nella coscienza della caducità e in un sogno di redenzione, come volesse ricomporre le vite frantumate dalla morte e dal tempo. E d’altra parte la delimitazione della figura nello spazio è continuamente agitata dal suo opposto, e cioè dalla vibrazione che la porta a esorbitare dai confini appena tracciati: «…I vortici, i buchi, le crepe della materia, una certa approssimazione nella definizione degli oggetti accennano a una possibile fuga, sabotano e vanificano quel chiuso rigore, insinuano il dubbio che, se ci sarà conciliazione, essa sarà in un infinito altrove»[9].

La pittura vive del paradosso di una immagine senza movimento, che lo comprime interamente entro se stessa: una «forza temporale» che è presente anche nelle opere d’arte «più classiche e chiuse»: ma nella tradizione che Savinio sente a sé più vicina «questa forza del tempo esplode e deflagra, e mentre porta le forme alla presenza, le vota alla distruzione e all’assenza…L’ultimo Tiziano, Rembrandt, Turner, Monet…»[10]. La dissoluzione può essere sentita in tono estatico come un ricongiungimento della figura con il paesaggio e con l’essere del cosmo; oppure tragicamente come minaccia di scomposizione dell’Io o del corpo proprio: secondo che prevalga una pulsione di eros, presente in modo potente nella pittura di Savinio, troppo spessa letta nel solo accento malinconico, o invece un confronto con la pulsione di morte.

La prima tonalità affiora in tre autoritratti in cui la figura sembra avvicinarsi sempre più alla propria metamorfosi marina. L’acqua è un elemento fondamentale nella pittura di Savinio, abbiamo visto in Giardino come l’intera scena acquistasse mobilità e anche labilità nei riflessi del lago, perdesse la durezza della terra; i quadri in cui compare il mare sono poi così numerosi che è impossibile ricordarli tutti. Forse perché, come diceva Bachelard, «l’acqua è una modalità del destino, non più solo il vano destino delle immagini fuggenti, il vano destino di un sogno interminabile, ma un destino essenziale che metamorfosa incessante la sostanza dell’essere…L’essere votato all’acqua è un essere in stato di vertigine. Muore ad ogni istante, senza posa qualcosa della sua sostanza si sgretola. La morte quotidiana non è la morte esuberante del fuoco che perfora con le sue frecce il cielo; la morte quotidiana è la morte dell’acqua»[11].

Gli autoritratti marini si dispongono su tre strati di diversa consistenza materica, di estensione e gravità relativa diverse. Volendo, si può stabilire quasi una progressione temporale dall’uno all’altro, il primo è del 1998, il secondo del 2003 nella versione definitiva, e l’ultimo del 2010. In Istmo.Autoritratto sulla scogliera (1998, Fig. 4) lo spazio di gran lunga maggiore è occupato dall’elemento roccioso in primo piano, su cui è distesa la figura, il mare è una striscia di colore relativamente esile, sovrastata dal cielo che occupa la parte superiore del quadro. La persona è qui piuttosto distante dall’acqua, non è il moto metamorfico a prevalere, ma la staticità granitica della terra a cui essa sembra affidarsi quasi in cerca di una radice di stabilità e protezione. Nell’Autoritratto marino del 2003 (Fig. 5) l’elemento terrestre si è ridotto a un breve balzo, tuttavia importante perché i piedi poggiano saldamente sulla sua sostanza granulosa (sabbia o forse ciottoli), mentre è il cielo a dominare sul mare, occupando tutta la metà superiore del quadro. La figura è rivolta verso di noi, volge le spalle al cielo ed al mare, sembra quasi che il paesaggio avvenga dietro di lei, irrelato, in una persistente lontananza, per quanto il mare e soprattutto il cielo abbiano acquisito un peso incomparabilmente maggiore rispetto all’autoritratto precedente. Come in una serie di quadri del 1972, che hanno per titolo Distanza dal paesaggio, un sentimento panico della natura coesiste col «dubbio su un rapporto diretto e naturale col paesaggio»[12], come se all’apertura verso una potenza cosmica si unisse una ritrosia, una diffidenza o un timore di fronte al suo contemporaneo potere dissolvente.

Nell’autoritratto del 2010 Brighton Beach (Fig. 6) la distanza e la diffidenza sono dissolti in una fusione totale con l’elemento marino. Un’onda immensa dilaga sulla terra, la figura sembra nascere, camminare sulle acque, la striscia del mare si distingue solo per l’azzurro più scuro, il cielo sporge sull’artista la cui testa è come sfiorata dall’orizzonte. Su questo abbagliante sfondo celeste metafisico egli lentamente procede su una terra intrisa dal mare, come se i confini che la separavano da esso ancora negli autoritratti precedenti fossero divenuti labili e incerti, la figura proietta un’ombra lieve e contratta, quasi a confermare comunque l’esistenza di un suolo, a mostrare che non si tratta di una apparizione fantasmatica emersa direttamente dalle acque, mentre i tratti più scuri vicino ai piedi e dietro di essa sembrano il ricordo di una terra invasa da una lunga marea. Nell’esile attimo la figura è sul punto in bilico in cui può essere investita dalla sparizione o dalla formazione e appare come una pura vibrazione dell’oceano. L’artista ha voluto dipingersi come questo tremito d’essere, la sua stessa persona è rosa dall’azzurrità, mentre nel ritratto del 2003 una più dura consistenza si affermava nella riconoscibilità dei vestiti, nel loro attestarsi distinto. La figura sembra divenire un’onda, messaggera dell’enigma della vita nascosta nel profondo del mare da cui origina. Comunque è importante che in questa deflagrazione di colore marino, essa continui a proiettare davanti a sé un’ombra, che ne conferma, pur in una esistenza liminare, la consistenza materica: sarebbe la scorciatoia di una cattiva mistica quella di voler trovare «nello squillo timbrico del colore…un’unione immediata col divino, dimenticando il peso dei corpi, l’opacità dei corpi, avvolti dall’ombra»[13], un pericolo che un poeta amato e idealmente ritratto più volte da Savinio ha avvertito per se stesso, senza infine riuscire a sfuggirgli: «La mancanza di Dio aiuta» ha scritto Hölderlin, perché la percezione della sua assenza preserva dal credersi Dio o da Dio eletto e inviato, dalla hybris del titanismo smodato, che abbiamo così tanto conosciuto nel Novecento. Preservare l’ombra nella luce è il riflesso di questo pensiero nella raffigurazione.

Nei tre autoritratti si ha il passaggio da una dominanza della terra, a quella dell’aria del cielo e poi dell’acqua marina, in un processo continuato di immergenza della figura negli elementi naturali.

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Se questi autoritratti che ho definito “marini” rinviano all’utopia di uno stato di ebbrezza e di rapporto dell’uomo col cosmo, a una sacralità che il moderno ha smarrito, ve ne sono però altri in cui la scissione della figura, la perdita di identità, la scomposizione tragica prendono il sopravvento e la riflessione su di sé diviene specchio della lacerazione della modernità. Così avviene in Autoritratto 1989, dove il corpo lacerato e sanguinante, la bocca annerita e aperta in un urlo, gli occhi incavati e intenebrati, paiono il ritratto di un Cristo sofferente e incapace di redimere non che il mondo se stesso. Ancora più inquietante l’Autoritratto con Epicuro (2014) dove alla stabilità e alla definita consistenza marmorea della statua, che sembra poter così durare in eterno, si contrappongono il volto e il corpo sconvolti e contorti fino a evidenziare le ossa dello scheletro, emblema di una drammatica decadenza e caducità; opposizione che è anche quella tra la relativa fermezza della forma classica e la labilità inevitabile di quella moderna.

Certo anche De Chirico si è autoritratto insieme a una statua dai lineamenti classici (1920), ma con un senso opposto: essa ha le sue stesse sembianze, e il suo volto aspira da parte sua alla monumentalità; qui c’è l’illusione che il moderno possa aspirare alla stessa apparenza formale dell’antico. In Savinio, tra il marmo classico, già a sua volta sottoposto a un principio di corrosione che lo altera, e la figura umana in cui essa è esibita nei suoi aspetti più tragici, tra il volto greco e il moderno, si apre uno iato di nostalgia e di distanza irrimediabile. La violenza dell’immagine giunge al suo estremo nell’ Autoritratto del 2012, dove i lineamenti incavati e gli occhi e la bocca oscuri sullo sfondo nero sembrano aprirsi con sgomento sul nulla, e qui viene piuttosto da pensare agli autoritratti di Munch; ma non si tratta solo della vertigine personale dell’artista, l’autoritratto è anche lo specchio di una generazione e di un’epoca che si avverte incapace di sopravvivere come forma, perché ogni linea di confine viene dissolta nel movimento incessante e corrosivo della modernità. E se in Savinio non c’è mai un riferimento storico o politico specifico, è pur vero che nel loro insieme i suoi autoritratti esprimono la tonalità affettiva dell’epoca, nella sua sospensione tra un’utopia di salvezza dai contorni indefinibili e la drammatica percezione della labilità di ogni sua apparizione: «È come se la “fase dello specchio”, che Jacques Lacan colloca all’alba della vita del bambino, si fosse dilatata oltre misura, finendo con l’identificarsi con l’esistenza intera dell’uomo contemporaneo»[14]. Scavando all’interno del proprio Sé, Savinio coglie uno strato profondo dell’inconscio del collettivo, percepisce il trauma che ci condiziona e il desiderio che ci traversa, «vi sono forze di odio che disgregano l’immagine del nostro corpo e forze d’amore che la tengono insieme»[15], forze che si materializzano nel nostro presente minacciato dalla guerra e dalla distruzione della terra; nel microcosmo dell’autoritratto può pure rivelarsi un destino comune, un trauma storico, che l’artista registra come un sismografo: «Con l’uno e con l’altro, con l’eros e col mondo, ciò che fa ritorno sono le potenze inconsce e notturne che rodono in profondità la coscienza dell’uomo e, in compagnia discorde e consonante con esse, sono le potenze cupe e luminose del cosmo»[16].

Lo spazio che in Giardino 1997 divide le due figure dal tempietto oltre il lago è invalicabile, eppure il quadro vive della tensione tra i due poli. Come si è detto è una lontananza che allude a quella nel tempo, ma è anche la distanza che separa inevitabilmente l’uomo e il bambino dal paesaggio e però li pone costantemente a confronto: «Quale distanza? Quella che si crea tra un mare, un cielo, una roccia, una parete fissa e immemoriale, posti a un estremo, a un polo lontano, e una figura posta all’altro polo, e che determina un rapporto in contrasto, una polarità primaria e non composta, una difficoltà di comunione». Roberto Tassi ha scritto questo saggio sulla pittura di Savinio nel 1972, eppure non sembra il commento migliore a Giardino? O forse viene addirittura la fantasia che il pittore abbia tenuto conto delle parole del critico durante la figurazione tanto il quadro sembra corrispondere ad esse, ne sembra a sua volta un approfondimento. I due poli distanti e a confronto sono qui indubbiamente le figure del padre e del figlio da un lato, e il tempietto-pseudorovina degli déi oscurati dall’altro; come se l’artista volesse dirci: sì è vera la tensione tra i due poli dell’immagine, ma in questo caso, invece di un mare, di un cielo, di una roccia, c’è l’allusione a un passato scomparso; e la distanza irrevocabile è tale perché è quella che lo separa dal presente, è il trascorrere stesso del tempo, e la memoria nasce dal suo interno: «È come se sui mari e sulle spiagge delle antiche isole fossero scomparsi, morti, gli dèi…fosse apparso ora un fantasma pauroso e impaurito, una figura che si ritrae, che non conosce più il rapporto armonico…». Nella pittura di Savinio, e soprattutto negli anni a cui si riferisce Tassi compaiono è vero fantasmi liminari e impauriti; non più però in questo quadro. Nell’uomo che parla a suo figlio e gli mostra la distanza, il passaggio e il paesaggio, non c’è paura e ritrazione, ma un’accettazione della penombra del divenire, una quieta consapevolezza del tempo, e della sua sostanza tragica: «Quando il possibile è ancora imprigionato nell’informe che tenta la forma…come se l’espressione poetica fosse la forma assunta da un’esperienza gnostica»[17]. Nel mondo segnato dallo sterminio e dal sangue, da arconti occulti senza pensiero, che appiccano il gelo alle case ed ai corpi, che spengono il vento, le figure erose resistono alla ed entro la sparizione, avvolte dal tramonto, in cielo un rogo di stelle, sovrastante, senza più nome.*

Digressione 1. Secondo Stefano Ferrari[18], l’autoritratto può corrispondere a due tipologie: o lo scavo entro di sé, che può giungere fino all’ossessione, centripeto, oppure il desiderio di metamorfosi in altro, in mille facce, travestimenti, maschere, identificazioni transitorie con i molteplici possibili che affiorano dalla latenza, oltre l’Io, centrifughi. Gli autoritratti di Picasso o di De Chirico, sembrano di quest’ultima modalità; mentre quelli laceranti di Van Gogh paiono ispirati dalla ricerca di una continua ridefinizione di sé. Dunque una pulsione a ritrovare una identità con se stesso che sembra sfuggire, una angoscia che appartiene all’autoritratto in forma più o meno intensa, che mira a una ricostruzione, a una sintesi a una ricomposizione del corpo o del volto che è minacciato di scomporsi in frammenti; seguendo Lacan è il tentativo di comporre un Io ideale fissando la propria immagine riflessa, e un ritorno allo stadio dello specchio è forse una delle basi psichiche che spingono ad autoritrarsi: un bisogno che risorge quando un trauma presente o il riattualizzarsi di un trauma passato sembrano minacciare la struttura simbolica dell’Io adulto. Questo tensione a ricomporre il corpo o il volto può riuscire o anche sempre parzialmente fallire e allora l’immagine di sé tende a deformarsi in modo più o meno perturbante, come avviene in molti artisti del Novecento; ancora ricordiamo tra tutti gli autoritratti di Van Gogh.

Secondo Winnicot poi il primo vero specchio di noi stessi è lo sguardo della madre; se così è, nell’autoritratto si riflette anche il suo volto in cui cercavamo il riconoscimento di sé, l’attimo di estatica fusionalità donato dalla sua presenza; sebbene qui possa prevalere l’angoscia del rifiuto da parte di una madre distruttiva, come negli autoritratti di Bacon. L’immagine allo specchio sarebbe una replica del modo in cui lei ci guardava. Quindi ricomposizione d’amore – o invece distorsione e paura di una catastrofe incombente: «Probabilmente Bacon si guarda e non si riconosce, o meglio non si vede (come quando era bambino); anzi vede delle distorsioni che erano le stesse del volto materno, oppure del suo stesso volto di fronte all’opacità, all’indifferenza del volto materno»[19]. Così l’autoritratto può rassicurare sulla propria identità, ma anche mostrare un aspetto inquieto e perturbante, unheimlich, nel senso che Freud attribuiva a questa parola, ritratto di un altro o di più altri dentro di noi: «Sulla scorta di quanto osservato in particolare da Pirandello e Kafka, l’autoritratto potrebbe essere un modo per dare un corpo, un’esistenza oggettiva all’estraneo che è in noi»[20]. Dunque un ampliamento dell’Io, un passaggio dall’Io al Sé, un processo di individuazione, fino alla percezione estatica di un contatto della propria figura con una dimensione cosmica che trascende lo spazio ed il tempo; oppure, come più spesso nel moderno, l’emergere di un sosia minaccioso, di un doppio, quando non di una maschera svuotata che allude alla morte e cancellazione. Il sentimento di una ricomposizione del sé diviene più raro e difficile, man mano che si procede nella modernità, mentre si accentua il pericolo di una frammentazione dell’Io, e tutto ciò si riverbera e si esprime nel modo di considerare il proprio corpo. Non si comprende l’autoritratto moderno senza tenere presente, in tutte le sue valenze, il noto detto di Rimbaud, «L’Io è un altro».

Digressione 2. Per Leon Battista Alberti il primo pittore umano è Narciso, così come appare nel mito raccontato da Ovidio nelle Metamorfosi: «Che dirai tu essere dipignere altra cosa che simile abbracciare con arte ivi superficie del fonte?». Se non della pittura in generale, il mito di Narciso pare davvero un archetipo dell’autoritratto. Esso presenta da questo punto di vista un’ambivalenza tra due poli simultanei, che in fondo corrispondono a quelli analizzati da Lacan nello stadio dello specchio: da un lato la rivelazione della propria immagine riflessa dall’acqua è una apprensione di Sé, o il primo atto di riconoscimento, dall’altro quando poi cerco di fermare o abbracciare questo Sé che mi è sembrato mostrarsi, esso mi sfugge in uno slittamento indefinito, fino a trarmi in un disperato gorgo di annullamento. Se l’imago allo specchio «precorre in un miraggio la maturazione della propria potenza, gli è data soltanto come Gestalt…», questa prima identificazione, lo stadio dello specchio, è anche «un dramma la cui spinta interna si precipita dall’insufficienza all’anticipazione»; «l’importante è che questa forma situa l’istanza dell’Io…in una linea di finzione, per sempre irriducibile per il solo individuo – o piuttosto che raggiungerà solo asintoticamente il divenire del soggetto…»[21].

Cosicché la rivelazione di sé in quanto separato e sul piano dell’immagine, coesiste con la dissoluzione di essa e la sua fuga inarrestabile, due stati d’animo che si alternano in proporzione variabile, a seconda che prevalga l’eros verso l’immagine o la pulsione dissolvente. Nell’autoritratto ci sarebbero insieme una ricerca del Sé, e il terrore della sua sparizione e labilità: e dunque anche il tentativo di fissarne il riflesso e sottrarlo alla morte: chi si autoritrae «nel tempo irreversibile e trascorrente, scommette su un istante significativo allo scopo di strappare e mettere in salvo la propria immagine…Non vuole che il suo volto segua nel nulla tutte le cose»[22]. Nel suo aspetto moderno, e in particolare nel Novecento, questa ricerca di sé deve fare i conti con lo sgretolamento dell’ordine simbolico tradizionale, con la solitudine dell’individuo, e con la crisi dell’esperienza seguita alla prima guerra mondiale, e dunque con una situazione in cui potenze distruttive inquietanti ed arcaiche rendono precario ogni rispecchiamento: «Definirsi da se stessi vuole dire porsi in una condizione di ascolto, interrogare le forze estranee, accettare nel travaglio di lasciarsi penetrare e sconvolgere da esse. Il volto diviene il luogo dove operano le presenze sovraindividuali a cui ci si era sottratti con imprevidenza»[23]. Ciò equivale a dire che l’artista moderno nel ritrarre il proprio volto deve partire da un trauma più violento di quello dell’arte che l’ha preceduto e lavorare sotto la minaccia continua della scomposizione che investe il suo stesso corpo: la deve mostrare, senza però cedere alle sue tendenze dissolutive che porrebbero fine ad ogni possibilità formale e simbolica.

Digressione 3. Secondo Georg Simmel esistono tre modi fondamentali di ritratto: il primo è quello rinascimentale che tende a fissare nella forma l’universalità intemporale di un’Idea, anche se tale idea è poi incarnata in un essere particolare, «rappresentazione dell’individuo ideale, che si realizza attraverso l’astrazione da tutti i singoli momenti della sua vita…»[24]. A differenza dell platonismo originario dell’arte greca «l’idea della bellezza universale è sostituita dall’”idea” della personalità singola, è un platonismo individualizzato – ma si tratta comunque di un platonismo, che nella forma data una volta per tutte, per così dire metafisicamente rigida, vede l’essenzialità definitiva»[25]. L’essere è il principio dominante rispetto al divenire. Michelangelo, pur restando fedele a questa impostazione originaria, l’ha però portata al confine estremo, introducendo nell’immagine ideale una sproporzione tragica tra il finito e l’infinito: «Questo è il tragico nelle figure di Michelangelo: che l’essere è travolto nel divenire, la forma nell’eterna dissoluzione della forma»[26]. Il tentativo di realizzare una bellezza assoluta per entro una rappresentazione pur sempre finita, conduce infine alla percezione tragica della insufficienza di ogni forma, fino al limite dello scontorno, come nelle ultime opere dell’artista.

Al polo opposto di quello classico-ideale è il ritratto moderno, che è certo quello contemporaneo a Simmel; ma in certa misura le sue osservazioni sono valide per l’arte della prima metà del Novecento. Il caso emblematico è Rodin. In questo modo del ritratto il divenire prevale sull’essere, in un pieno eraclitismo che contrasta col platonismo classico: «Tratti e movimenti del corpo sono simboli di anime che si sentono trascinate in un ciclo infinito di nascite e distruzioni; in ogni attimo si trovano nel punto in cui sorgere e tramontare si incontrano»[27]. A differenza di ciò che accade, come vedremo, nei ritratti di Rembrandt, qui il trascorrimento non investe la forma e la sua caratterizzazione individuale, ma ne precede la composizione: il tratto prevale su ogni possibilità di sintesi della figura, il passare del tempo è qui secondario, come nel ritratto rinascimentale, ma per un motivo decisamente contrario: «Ogni sostanzialità e ogni fissità della visione empirica trapassano in movimento, in incessante trasformazione…A nessuna forma è concessa nemmeno la minima durata, e ogni apparente unità dei contorni non è che increspamento e gioco d’onda nello scambio delle forze»[28]. Col venir meno della durata della forma, viene meno anche la sintesi temporale, il suo concrescere in una figura individuata, che permette di percepire nell’attimo la sua protensione verso il passato e verso il futuro, «l’assoluto divenire è astorico come l’assoluto non-divenire»[29].

Il ritratto di Rembrandt si differenzia dalle due modalità che abbiamo fin qui considerato. Esso incorpora entro la forma individuata il trascorrere del tempo: sembra «che in ognuno dei grandi ritratti di Rembrandt una vita, che realizza nel divenire la potenzialità concentrata della sua fonte, abbia condotto al fenomeno visibile. Questo è sviluppato dall’interno»[30]. Ogni gesto è una monade in cui si cristallizzano il presente del passato e il presente del futuro di una vita, e a differenza del modello classico l’essenza di queste figure è l’esposizione della propria temporalità: «L’elemento liberamente fluido, autosostenentesi, di quelle strutture rinascimentali, viene sostituito dalla stratificazione dei passati»[31]. Ma il ritratto di Rembrandt si differenzia anche da quello moderno di Rodin, perché la figura esposta all’erosione del tempo non si cancella nel tratto, non si annega semplicemente nel movimento generale della vita, ma rimane persona individua. Se in Rodin, come in molta parte dell’arte del Novecento, il soggetto viene cancellato in una serie impersonale di tratti, in Rembrandt è invece esposto nella sua caducità e transitorietà: le sue figure «in rapporto a quelle di Rodin, dimostrano un’ultima, interna sicurezza, che manca completamente ad esse, sradicate dalla tempesta e dalle violenze assolute dell’esistenza e divenute impersonali»[32], frammenti di vita cosmica.

A tutto ciò va aggiunto che le tre tipologie individuate da Simmel vanno prese come tali, e in alcuni artisti esse possono presentarsi in proporzioni variabili. Il “tipo” Rembrandt è del resto presente anche in altri, ad esempio in Turner o Monet, mentre una nostalgia e una traccia della composizione classica può ritrovarsi in pittori che giungono a scomporre le forme, come in Picasso. Si potrebbe immaginare una tradizione particolare del ritratto che senza dissolvere la figura in tratti impersonali, la mostri però nella sua erosione temporale, del tutto al di là dell’opposizione tra astratto e figurativo: «La figura ci viene incontro, col chiarore della sua presenza, con l’apparenza e l’emersione del chiaro…è in bilico tra presenza e assenza; o per meglio dire, nel mentre appare, scompare»[33].

Note:

[1] Come ha dichiarato Savinio stesso sono figure che lui ha visto camminando in un luogo che amava e frequentava spesso, nella Villa Borghese a Roma, e che gli sono rimaste impresse nella memoria.

[2] In una versione precedente dello stesso soggetto (1995) l’uomo è ritratto di fianco col volto girato di tre quarti verso il piccolo tempio, la torsione sostituisce il gesto della mano nell’invito a volgersi verso il paesaggio, e i riflessi nell’acqua sono più evidenti e accentuati.

[3] R. Savinio, Fabula picta, Quodlibet, Macerata 2015, p. 50.

[4] R. Savinio, Percorsi della figura, Moretti&Vitali, Bergamo 2004, p. 15.

[5] V. Consolo, “L’ora sospesa”,in Ruggero Savinio, Opere 1957-1997, Marsilio, Venezia 1997, p. 200.

[6] M. Cacciari, “L’ombra”, in Ruggero Savinio, Opere 1957-1997cit. p. 8.

[7] R. Savinio, Fabula picta, cit. p. 50 e p. 53.

[8] R. Savinio, Percorsi della figura, cit. p. 44.

[9] Ivi, p. 64.

[10] R. Savinio, Fabula picta, cit. p. 54.

[11] L’eau et les rêves, Librairie Josè Corti, Paris, 1942, p. 17.

[12] Ruggero Savinio, Opere 1959-2022, Catalogo dell’esposizione del 2022 in Milano, Palazzo Reale, Silvana, Milano 2022, p. 86.

[13] R. Savinio, Percorsi della figura, cit. p. 48.

[14] A. Boatto, Narciso infranto. L’autoritratto moderno da Goya a Warhol, Laterza, Roma-Bari 2005, p. 14.

[15] P. Schilder, Immagine di sé e schema corporeo, Franco Angeli, Milano 1973, p. 203.

[16] A. Boatto, Narciso infranto, cit. p. 20.

[17] F. Donfrancesco, in Ruggero Savinio, Moretti&Vitali, Bergamo 2003, p. 7.

[18] S, Ferrari, Lo specchio dell’Io. Autoritratto e psicologia, Laterza, Roma-Bari 2007, p. 64.

[19] Ivi, p. 87.

[20] Ivi, p. 175.

[21] J. Lacan, Scritti I, Einaudi, Torino 1974, pp. 88, 89, 91

[22] A. Boatto, Narciso infranto, cit. p. 11.

[23] Ivi, p. 24.

[24] G. Simmel, Il volto e il ritratto, Il Mulino, Bologna 1985, p. 144.

[25] Ivi, pp. 167-168.

[26] Ivi, p. 203.

[27] Ivi, p. 171.

[28] Ivi, pp. 170-171.

[29] Ivi, p. 172.

[30] Ivi, p. 157.

[31] Ivi, p. 146.

[32][32] Ivi, p. 173.

[33] R. Savinio, Percorsi della figura, cit. p. 109.