Anni Venti – di Antonio Tricomi

Ivàn Il’ìč, trascorsa la mattinata in tribunale, rientrava per colazione, e nei primi tempi il suo umore era buono, anche se soffriva un po’ proprio per il nuovo appartamento (ogni macchia sulla tovaglia, o sul damasco, ogni cordone della tenda strappato lo irritavano: aveva lavorato tanto per sistemare l’arredamento di quella casa, e ogni più piccolo guasto lo faceva star male).

Lev Nikolaevič Tolstoj, La morte di Ivan Il’ič

I

Talora con il buio, quand’è tardi,

e s’infrangono sugli oscuranti

le tracce dei condomini vicini

e si mutano in respiri sfiniti

gli umori del mio fabbricato,

i fervori di un giorno ch’è stato

solita scienza di buona creanza

(salutarsi su e giù per la scala),

fermo, come un libro che aperto

ho lasciato sopra un ripiano, sento –

da qualche parete ritinteggiata

(tortora chiaro per tutta la casa),

dalle lastre di gres porcellanato,

dal battiscopa bianco inchiodato,

dagli stipiti di alcune porte

o già dal mobilio, sì, ma da dove? –

poco frequenti schiocchi improvvisi

che sbeccano il silenzio decisi:

quasi dei tonfi dal ventre, dal tetto,

dai basamenti dell’appartamento.

L’eco loro mi scoppia alla gola,

mi scende nel petto, poi lì risuona.

Ogni volta un istante, ma sembra

un sobbalzo che il cuore non regga.

II

Tarli nel legno? Viti allentate

nei pensili? Mattonelle scollate?

Crepe ai muri che si fanno più larghe?

Il solaio che s’assesta, tremante?

Eppure no, non può essere questo.

S’è tutto rifatto, anche l’arredo –

credo – a regola d’arte; vagliato,

dell’architettura, il buono stato.

Dev’essere allora che non cede,

il passato, le sue proprie offese

l’intero diritto di cancellarle

ad alcuno. Lascia solo occultarle.

Piovute per mille buchi del tempo,

congiunte da mille sbuffi di vento,

divengono tanti rivoli sparsi

di infiltrazioni lungo le travi,

il massetto di quei repertori

di vita, di morte creduti nuovi.

Perché la storia è l’emorragia

di qualsivoglia genealogia.

È salti, vuoti, riprese, fratture

in ciò che afferma suo progredire.

È la divisa del terzo millennio

che un bonaparte s’aggiusta allo specchio.

III

Forse io stesso, di questa mansarda

quando gorgheggia, sono il fantasma:

memoria, che si vorrebbe senziente,

della sua forma antecedente.

O ne temo l’attuale parvenza

già una promessa d’impermanenza,

al catasto, dei vani che adesso

hanno, alcuni, un taglio diverso

da quando qui non c’era uno studio,

ad esempio, stretto come un pertugio

magari fatato dal quale, ecco,

m’arriva, chissà, un soffio all’orecchio.

Perciò non di rado faccio dei sogni –

sarà suggestione per i rumori

che pur a singhiozzo però avverto

poco prima d’infilarmi nel letto –

in cui per niente ho ristrutturato:

si frantuma, crolla ogni terrazzo;

la vernice frana da tutti i pori

scoprendo al collasso i mattoni;

gli armadi, le sedie, i divani

tornan quelli di prima, usurati;

esonda il pavimento e ratti

ne vengon su con vermi, scarafaggi.

IV

Non trovo requie. Dai vetri incrinati

delle finestre s’assiste a squarci –

come a sequenze stando in platea –

d’un fosco clamore fattosi guerra.

Il cielo uno schermo di orrore

in cui stanno voraci a tenzone

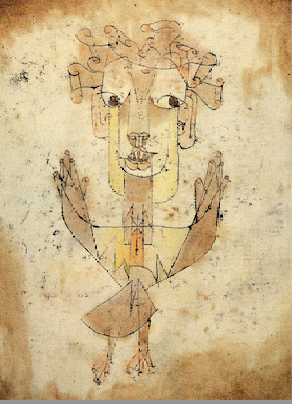

e chi lo capisce se astronavi,

preistorici uccelli giganti?

Tra voragini di piazze, di strade

spaccate, plotoni di carrarmati

(o sono bighe, falangi schierate,

su mari già tracimati fregate)

da cui vola fuoco (o sono lance,

sono corpi che non hanno più facce).

Eretto sui resti di un altare

(o le spoglie d’un tronco secolare

o il relitto d’un televisore)

tiene la sua calda orazione

un capintesta, ologramma, prete

che invita all’attacco con fede

in dio, nei sesterzi, nei baccanali,

in savi viaggi interplanetari

ciurme di replicanti, adunate

di crociati, ittiosauri, salme

che dei loro duelli hanno fatto

conflitto mondiale glocalizzato.

Finché un’onda di meteoriti

crivella, spinge lontano l’attrito

del lastrico che ho sopra la testa

e arriva in ogni stanza, mesta,

la breccia dalle colline dintorno,

come spazzate da un terremoto.

Anche sabbia, anche melma dovunque

si alloggia e io sono dunque

lì lì per soffocare atterrito,

quando prorompe, grave, un vagito.

V

La bambina, tutta sola di là!

Che posso fare? E lei che potrà?

Se non mi sveglio, l’angoscia mi sfianca,

sicché gli occhi io li spalanco.

Stiro lo sguardo dentro una pace

in cui l’ansia soggiace, ma non tace:

di un’asma, ch’è un lungo sospiro,

sporca gli occhiali sul comodino.

E – mani intrecciate sotto la nuca,

dorso al cuscino – questa notturna,

frequente maniera di torturarmi

non m’è pena che non sappia spiegarmi.

Sempre si lascia niente o qualcosa

e, stare al mondo, è questa cosa

percepirla chiamata in giudizio

pure nel caso non s’abbia un figlio,

eredi legali d’un capitale

privato, sociale gestito male.

O no. Se dà mostra, il nostro sistema,

la catastrofe d’offrirci per meta.

Col pigiama sudato, incollato

allo sterno, indovino un boato,

poi un altro, che chiama a milizia,

smorzato: il camion dell’immondizia.

VI

Ma dorme, seppur si fanno le sette.

Scavalco l’involto delle coperte,

vado dov’è, col doudou che la culla.

Non già accusato, le chiedo scusa

ché la porto a passeggio tra genti –

in questi ritornati anni Venti

di classe media tentata, l’eclissi,

il precipizio in masse d’insetti,

di stornarli, come merci d’avanzo,

nel sacro lavacro della violenza –

che l’ombra tuttora del Novecento

ristora: se colti da smarrimento,

subito darsi a miti, padroni,

non devote, devote religioni

che all’esigua dote di materia,

che siamo, fiabe, fantasticheria

porgano in dono quale riscatto

del deperire. Come al massacro

non ci muovesse ogni illusione

d’eterno, di senso, contro ragione.

Spesso l’identica faglia di luce

carezza a quel punto un peluche

che dalla madia pencola in parte,

quasi a sfidare la propria sorte.

Ripenso a quando siamo nel parco,

che sull’altalena prende lo slancio:

vola all’indietro, temo che caschi,

s’arrampica – non sa come – in avanti.

VII

Fioco, inerte il giorno si accende

d’un circostante vociare sul niente,

fra Compro Oro, trivi ed ospizi,

per scranni e tastiere, su tralicci.

Sciabordio che fino alla notte

è spifferi, in casa, di ovatta:

un sottofondo per cui non riscontro –

in ciascun corridoio, se mi sporgo –

cigolio allarmante nessuno,

mugolar dietro i quadri un singulto.

Abito questo, non altro presente,

che feticizza nel gergo corrente

l’immaginario del proprio sconquasso

perché possa, il frastuono, negarlo:

largire a un fugace armistizio

di qualcuno nel suo domicilio

d’allucinare in dotta psicosi

(e lui sa bene per quali rimorsi)

l’attesa, festosamente montante,

d’un incidente che apra le danze

di liberatorie erinni imbestiate.

Delle piastrelle di fresco posate

son padre non più che d’un tale scempio.

Colpa da cui non rivendico scampo.

(2-28 aprile 2024)